Indicateur | État et suivi de la forêt

Lieu de promenade, site d’activités économiques, refuge pour de nombreuses espèces, la forêt est un espace aux multiples usages où les activités humaines côtoient le gîte et le couvert d’une flore et d’une faune diversifiées. L'indicateur de l'Observatoire, d'état et suivi de la forêt, fournit les grandes tendances d'évolution des surfaces régionales et des modes de gestion.

Sous-bois de charmes ©L. Roger-Perrier

Sous-bois de charmes ©L. Roger-Perrier

- Démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences. Pour les systèmes humains, il s’agit d’atténuer les effets préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques. Pour les systèmes naturels, l’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au climat attendu ainsi qu’à ses conséquences (GIEC).

- suspension de particules dans un gaz

- pouvoir réfléchissant d’une surface

- basiques, le contraire d'acides

- dépôt sédimentaire transporté par les eaux d’un cours d’eau (gravier, sable, argile…)

- coléoptères ravageurs des crucifères (colza, choux).

- qui disséminent leurs grains de pollen grâce au vent

- cavités profondes et irrégulières

- désigne un sol cultivé en agriculture

- période sévère de basses eaux

- Intervention humaine visant à réduire les sources ou à renforcer les puits de gaz à effet de serre (GIEC).

- ensemble des espèces d'oiseaux d'une région donnée

- remblais de terres et de graviers le long d'un cours d'eau, qui permettent de former les méandres (virages)

- En biologie, ensemble de la matière organique d'origine végétale, animale, bactérienne ou fongique.

- processus d'innovation et ingénierie qui s'inspire des formes, matières, propriétés, processus et fonctions du vivant

- dont la coquille est formée de deux valves, reliées par une charnière, un ligament corné flexible et un ou deux muscles > par exemple chez les coques, moules, palourdes, pétoncles, huîtres, couteaux, coquilles Saint-Jacques...

- sur des sols calcaires

- matière naturelle qui compose la carapace des insectes (se prononce [ki.tin])

- moyenne des conditions météorologiques sur une longue période (30 ans)

- phénomène physique à l’origine d’échange de chaleur via un fluide

- montées soudaines du niveau d'eau dans un cours d'eau

- qualifie un organisme aquicole vivant et se reproduisant en eau douce

- petites particules circulaires et minces qui ornent la surface supérieure du corps

- Arrêt du remplissage du grain de blé lors de sa phase de maturation à cause de trop grandes chaleurs (canicule). Cela a pour effet de diminuer le poids du grain et donc le rendement.

- étude scientifique du comportement animal principalement en milieu naturel

- niveler, lisser

- les ailes dures qui recouvrent l’abdomen d'insectes comme les coléoptères

- obstruction du lit d'un cours d'eau

- période où le niveau d'eau d'un cours d'eau est le plus bas

- accumulation excessive de nutriments au sein d'un écosystème aquatique.

- le cumul des expositions à des facteurs environnementaux (c'est-à-dire non génétiques) que subit un organisme, de sa conception à sa fin de vie, en passant par le développement in utero, complétant l'effet du génome

- épanchements de liquide organique

- types différents d'écoulement présents dans un cours d'eau (rapides, plats, radiers, mouilles)

- action de couper et enlever les plantes aquatiques des rivières ou des étangs

- Cours d'eau se jetant directement dans la mer, quelle que soit son importance

- Phénomène artificiel de morcellement de l'espace (définition de l'Insee)

- période de reproduction des poissons

- lieux aquatiques où se reproduisent les poissons et les amphibiens et par extension les mollusques et les crustacés - l'endroit où les femelles déposent leurs œufs

- une zone de gagnage est un endroit utilisé par des animaux sauvages pour se nourrir

- Qui concerne la répartition selon leur diamètre, des particules des roches, sables, et graviers.

- Le Groupement d’intérêt scientifique (GIS) sur le sol, regroupant les ministères de l’agriculture et de l’environnement, l’OFB, l’INRAE, l’IGN, le BRGM, l’ADEME et l’IRD a pour mission de compiler et traiter les informations sur les sols relative à leur inventaire, leur conservation, leur analyse et leur qualité.

- Plante qui vit dans la vase mais dont les feuilles sont au-dessus de la ligne de flottaison : l'appareil végétatif et reproducteur est totalement aérien.

- qui possède les organes reproducteurs des deux sexes

- mouvement, distribution et qualité de l'eau

- L’hydromorphologie c’est l’étude de la morphologie des cours d'eau (nature du sol, débit, pente, granulométrie du fond, etc.) des cours d’eau, fleuves et rivières, et notamment l’évolution des profils en long et en travers et du tracé planimétrique. <br />L’hydromorphologie c’est aussi l’étude des caractéristiques physiques naturelles des rivières et de leurs annexes hydrauliques (les variations de profondeur, de courant, la structure et la politique d’entretien et d’aménagement de ces rivières et fleuves).

- Plante semi-aquatique qui nécessite d'avoir les racines mouillées. Elle a un absolu besoin de vivre dans l'eau et non seulement en milieu humide.

- Plante issue de lieux humides et parfois temporairement inondés. Elle peut vivre en milieu terrestre.

- à propos d'un flux, qui se dirige vers un système avec lequel il va interagir

- Espèce qui est liée très fortement à cet organisme ou ce milieu et qui peut difficilement vivre sans celui-ci

- rayonnements électromagnétiques d’une longueur d’onde supérieure à celle de la lumière, ne leur permettant pas d’être visibles.

- qui sont faites de bois ou qui ressemblent à du bois

- qui mangent la lignine, principal composant du bois avec la cellulose et l'hémicellulose

- feuilles mortes, aiguilles, branches, fruits, mousses que composent les premiers centimètres sur le sol

- variations artificielles du niveau d'eau d'un plan d'eau, d'une voie navigable ou d'une retenue exploitée

- le temps qu'il fait à un instant et à un endroit donnés

- Urbanisation dispersée (habitat individuel, bâtiments agricoles, etc.) dans des espaces demeurés naturels, agricoles ou forestiers.

- Petite protubérance en forme de boule au niveau des racines des plantes, développée sous l'action d'une symbiose entre la plante et des bactéries fixatrices d'azote. Les racines des légumineuses (pois, fèves, trèfles) en sont garnies.

- Petites protubérances en forme de boules au niveau des racines des plantes, développées sous l'action d'une symbiose entre la plante et des bactéries fixatrices d'azote. Les racines des légumineuses (pois, fèves, trèfles) en sont garnies.

- seuils, radiers de pont, passages busés, barrages, etc. qui sont de nature à altérer la migration des espèces aquatiques, ainsi que la diversité et la qualité des habitats naturels disponibles (définition de l'Insee)

- Plus vaste écozone du globe terrestre, elle regroupe l’Europe, l’Asie du nord, l’Afrique du nord et une petite partie du Moyen-Orient.

- relatifs aux marais

- Un peuplement forestier se caractérise par un mode de renouvellement des arbres (régénération naturelle ou artificielle), par un régime (futaie, taillis, taillis sous futaie), par la structure (âge des arbres) et par la répartition des différentes essences d’arbres.

- Étude de l'évolution des phénomènes cycliques de la vie des plantes (germination, floraison...) et des animaux (migration, hibernation...) en fonction des variations climatiques.

- durée quotidienne de la lumière du jour

- Processus par lequel les plantes fabriquent des sucres et de l'oxygène à partir de la lumière et du CO2

- végétaux communément appelés roseaux, genre de plantes herbacées de la famille des Poaceae

- Un protocole expérimental désigne l'ensemble des étapes et des règles à respecter pour mener une expérience scientifique.

- Action qui consiste à remettre le cours d’eau dans une configuration plus naturelle, en recréant ses anciens méandres ou en créant un nouveau tracé avec des profils variés

- Linéaire d'arbres en bordures de cours d'eau

- Combinaison de la probabilité d’une inondation et des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées à une inondation.

- Cours d’eau moyennement important, alimenté en eau par d’autres cours d’eau (affluents) et confluant avec un cours d’eau de plus grande importance

- Petit cours d'eau peu profond, au débit modéré

- se dit d'un organisme qui réalise tout ou une partie de son cycle de vie dans le bois en décomposition, ou des produits de cette décomposition.

- se dit d'organismes qui réalisent tout ou une partie de leur cycle de vie dans le bois en décomposition, ou des produits de cette décomposition.

- processus selon lequel des particules de matières se déposent en couches

- ensemble de particules en suspension dans l'eau, l'atmosphère ou la glace, qui a finit par se déposer sous l'effet de la pesanteur souvent en couches ou strates successives

- groupes d'espèces

- méthodes limitant le travail du sol

- micro-formes en buttes ou en mottes plus ou moins arrondies, de 40 centimètres à plus d'un mètre de haut

- trouble, mêlé de particules en suspension rendant la matière opaque

- Capacité d'une entreprise à générer de la richesse par son cycle de production

- millième de millimètre

Les forêts sont composées d'arbres, d'arbustes, d'espèces herbacées et d'animaux de toutes tailles, incluant les micro-organismes tels que les bactéries et champignons essentiels pour capter les minéraux à l'emblématique cerf et son ramage impressionnant. La forêt ne se limite pas à ce qui la compose en surface du sol. Le réseau souterrain et la vie qui s'y développe est un écosystème à part entière. La nature de ce sol, la géographie et le climat associé apportent aux forêts leurs caractéristiques générales : forêt tempérée en Europe ou tropicale au Brésil, forêt de nuages en Thaïlande... Ces conditions environnementales sélectionnent les arbres. Climat, sols, arbres... vont façonner la biodiversité de la forêt, et sélectionner certaines espèces végétales et animales.

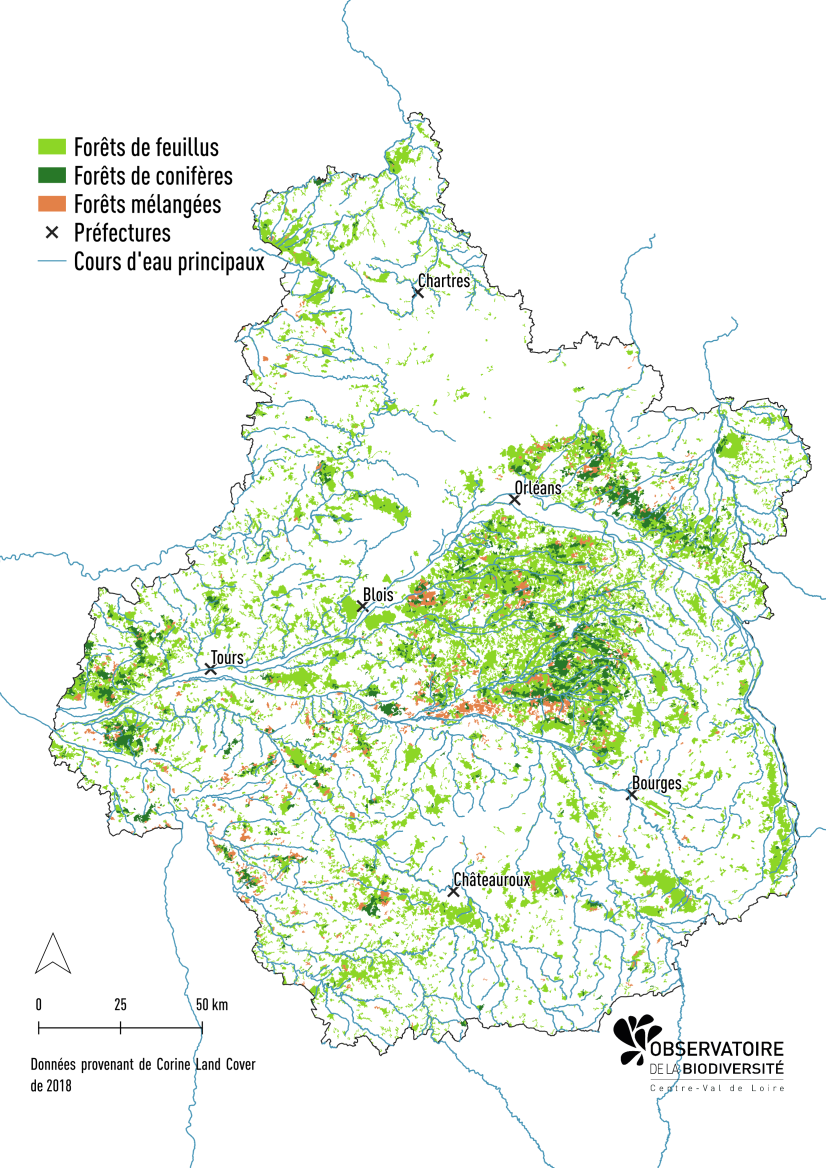

En Centre-Val de Loire les forêts sont dites tempérées de plaine (de 0 à 500 m d'altitude), de climat atlantique. Se distinguent aussi des forêts de résineux et de feuillus, associées à des fougères, comme c'est le cas en Sologne, sur terrain sableux, acides. On rencontre aussi des forêts de charmes et de hêtres, dans le Pays-fort ou les marches du Massif-Central, des forêts alluviales de saules et d'aulnes, en bordure de cours d'eau. Au sein même de ces forêts, des mares, des clairières, des lisières, des bois morts vont être l'habitat de certaines espèces spécifiques.

Caractéristiques des forêts du Centre-Val de Loire

Une forêt de feuillus

-

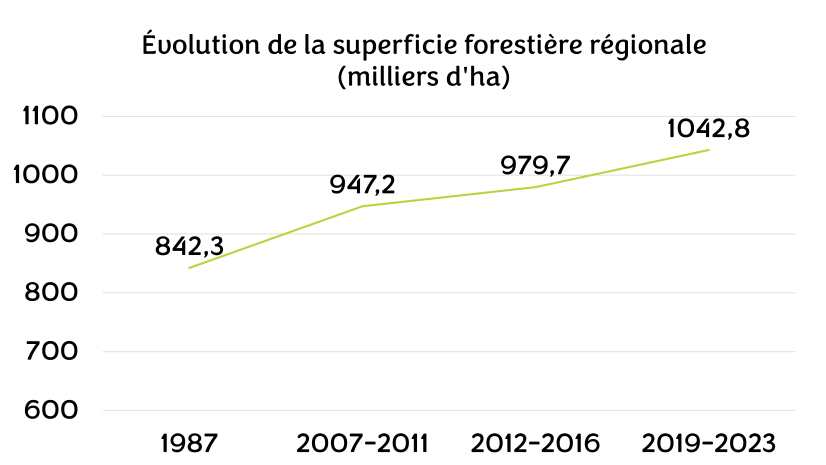

1,04

million d'ha de forêt en région

-

76 %

de peuplement purement feuillus

-

9 %

de peuplement purement conifères

-

9 %

de peuplement mélangé ou mixte

La qualification de "peuplements feuillus" correspond à un couvert supérieur à 75% de feuillus ; "peuplements mélangés ou mixtes" : entre 25 et 75% de feuillus ; "peuplements de conifères" : moins de 25% de feuillus

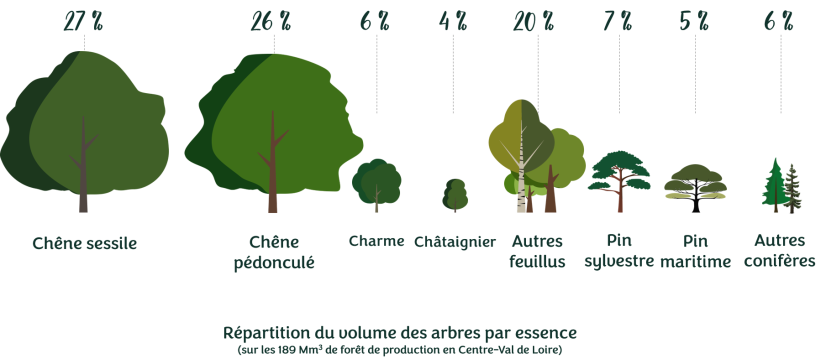

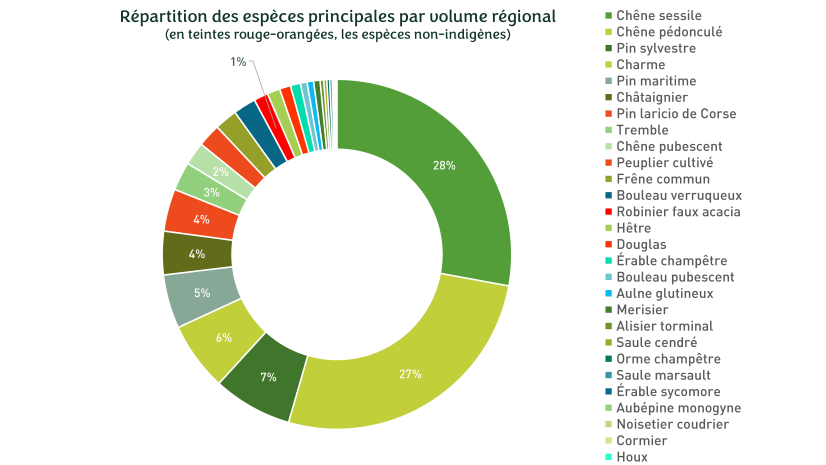

Les chênes > 50 % du volume du bois régional

En Centre-Val de Loire, les chênes sessiles et pédonculés représentent 27 et 26 % du volume de la production régionale annuelle (égal à 189 millions de m3 ).

En terme de surfaces, les proportions sont équivalentes. À la différence du chêne pédonculé qui prend la tête par rapport au chêne sessile (présence inventoriée sur 326 000 ha = 32 %, contre 262 000 ha = 26 %), les autres essences se suivent dans les mêmes ordres de grandeur.

En bref

Accéder au récap' de l'indicateur

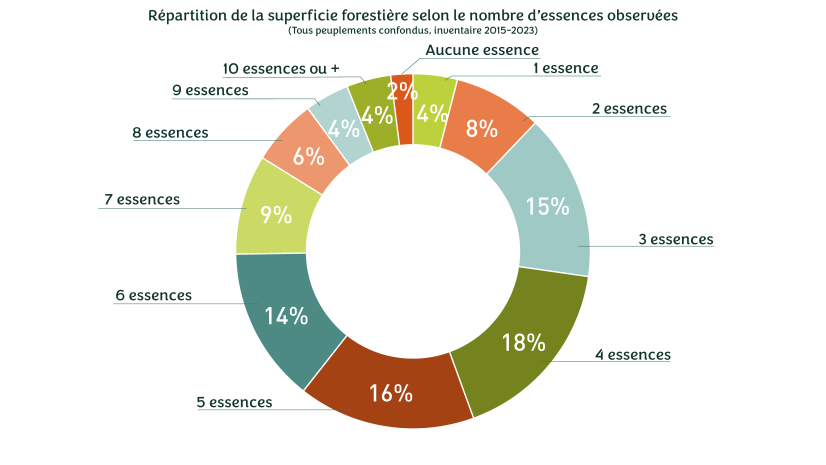

En moyenne 4,9 essences par peuplement

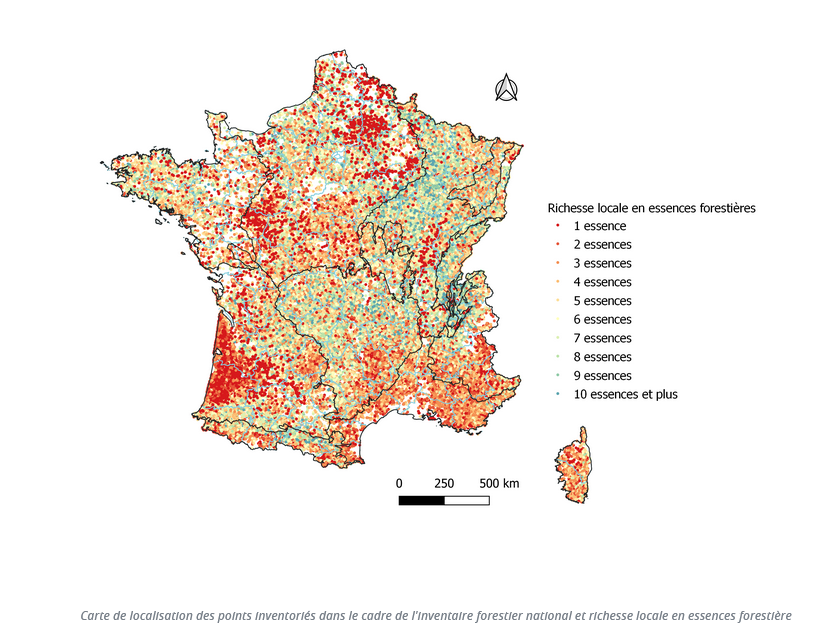

La richesse locale en essences résulte à la fois de choix de gestion et du contexte local. Les variations de cet indicateur peuvent renseigner sur l'effet d'actions sylvicoles mais aussi sur des dynamiques écologiques naturelles.

Les essences recensées par peuplement sont le nombre d'essence inventoriées par placette d'inventaire, ces dernières mesurant 20 ares (= 2 000 m²). La placette d’observation correspond à un disque de 25 m de rayon autour du point d’inventaire. Les forêts régionales sont suivies en continu par l'IGN à travers ces placettes, dans lesquelles de nombreuses informations sont relevées.

La diversité des essences forestières présentes en forêt renseigne directement sur la diversité biologique : elle assure une diversité d’habitats et de sources d’alimentation variées. À chaque essence est associée un cortège d’insectes (entomofaune) ainsi que des tous petits animaux (microfaune) ou de taille intermédiaire (mésofaune) : arthropodes, collemboles... Au-delà de ce rôle de gîte et de couvert, une diversité d’essences offre une meilleure résistance aux stress et aux ravageurs ainsi qu’un meilleur équilibre de l’écosystème.

En Centre-Val de Loire, les peuplements recensés sont riches d'une moyenne de 4,9 essences, équivalent à ce qui est observé à l'échelle de la métropole (moyenne de 5 essences par peuplement).

Indigénat des essences

L’inventaire forestier national recense 194 essences (espèces d’arbres et d’arbustes) dans les forêts métropolitaines françaises. Parmi ces 194 essences, 105 sont indigènes de la France métropolitaine, soit 89 taxons non-indigènes comme les peupliers cultivés.

En Centre-Val de Loire, on observe 72 essences dont 25 non-indigènes à la région biogéographique du Centre-Val de Loire. Les essences non-indigènes représentent 17 % du volume régional. Certaines d'entre elles, comme le Pin sylvestre, le Pin maritime ou le Pin laricio de Corse, l'Épicéa commun ou encore le Sapin pectiné ou le Chêne chevelu sont pour autant indigènes au territoire métropolitain. D'autres sont exotiques à la France, comme le Douglas (originaire de l’ouest de l’Amérique du Nord), le Noyer commun (originaire d'Eurasie) ou les peupliers cultivés (hybrides entre des peupliers européens, américains et/ou asiatiques).

Parmi les 25 espèces non-indigènes, 4 d'entre elles sont des espèces invasives. Il s'agit du Robinier faux-acacia, du Chêne rouge, de l'Érable negundo et du Cerisier tardif. Elles représentent 6 % du volume régional.

-

28

espèces principales* dans les forêts de la région

*dont le volume de bois représente plus de 34 000 mètres cube, soit plus de 1 % du volume régional.

La gestion forestière en Centre-Val de Loire

-

26 %

taux de boisement en Centre-Val de Loire

campagne IGN inventaire 2019-2023

Le taux de boisement en France est de 32 %

Forêt privée, forêt publique ?

Les forêts publiques (forêts domaniales et forêts des collectivités) sont gérées par l’Office national des forêts (ONF). Elles représentent 12 % de la surface forestière régionale.

Les forêts privées (plus de 3/4 des surfaces boisées en Centre-Val de Loire) bénéficient d’un accompagnement par le Centre national de la propriété forestière (CNPF).

Le Code forestier impose que les deux structures encadrent la gestion durable des forêts au travers :

- de « l’aménagement forestier », document de gestion durable établi par l’ONF qui, pour chaque forêt publique planifie sur 20 ans les actions (travaux sylvicoles, coupes de bois, pistes/routes, génie environnemental...). 100 % ha des forêts publiques sont dotées d’un aménagement forestier.

- du « plan simple de gestion » (PSG), document de gestion sur 10 à 20 ans, obligatoire pour les forêts de plus de 20 ha, et volontaire pour celles entre 10 et 20 ha, validé par le CNPF. Le règlement type de gestion et le Code des bonnes pratiques sylvicoles (valables pour des surfaces <20 ha) sont deux autres documents de gestion garantissant la gestion durable de la forêt au regard du code forestier. 55% des forêts privées sont couvertes par un document de gestion durable. Les documents de gestion des forêts publiques, comme des forêts privées, intègrent les exigences des zonages environnementaux qui les concernent. Les zonages correspondent aux espaces dits « protégés » ; ce sont des espaces spécifiques pour lesquels a été mis en avant une espèce ou un milieu à préserver (Natura 2000, Réserve naturelle, Espace Naturel Sensible...).

Les espaces forestiers protégés

Les espaces forestiers protégés sont majoritairement des espaces Natura 2000. "La démarche du réseau Natura 2000 privilégie la recherche collective d’une gestion équilibrée et durable des espaces qui tient compte des préoccupations économiques et sociales" (d'après le Centre de ressource Natura 2000). Aucune obligation réglementaire n'est donc associée à ces sites : l'engagement des propriétaires vers des mesures favorables sous forme de contrat Natura 2000 (pour des milieux annexes forestiers : mares, pelouses etc.) est volontaire. Cependant, les documents de gestion (obligatoire pour toute forêt de plus de 20 ha, cf. paragraphe précédent) font l'objet d'une analyse systématique afin de vérifier la compatibilité avec les enjeux des sites (évaluation des incidences).

Au-delà des sites Natura 2000, des espaces forestiers sont concernés par d'autres protections dites "fortes et réglementées" :

- En forêt publique, les Réserves biologiques dirigées (RBD) ou intégrale (RBI), les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ;

- En forêt privée, les arrêtés de protection de biotope (APB), les Réserves Naturelles Nationales (RNN) et Régionales (RNR) et au cas par cas : les sites gérés par les Conservatoires d'espaces naturels (Cen) et les Espaces Naturels Sensibles (ENS) (ces deux dernières aires protégées n'étant sinon pas considérées comme des zones de protection forte)

En forêt publique

-

43 %

des 122 556 ha de forêts publiques

sont des espaces protégés ou à vocation de l’être :

- 46 342 ha en Natura 2000 (soit 38 %)

- 375 ha en RBI (soit 0,3 %)

- 6 075 ha d’ENS (soit 5 %), dont notamment 5 230 ha pour la forêt domaniale de Châteauroux qui est un ENS à vocation accueil du public

En forêt privée

-

40 %

des 836 000 ha de forêts privées

sont des espaces protégés ou à vocation de l’être :

- 307 648 ha en Natura 2000 (soit 38,6 %)

- 11 704 ha en APB, sites Cen, ENS, RNN, et RNR ((soit 1,4 %)

Les forêts laissées en libre évolution

Maintenir une forêt (ou une partie de forêt) en libre évolution, c’est assurer qu’aucune coupe ni aucune intervention humaine sur la végétation ne soient programmées, afin de maintenir le cycle biologique naturel et complet. Seules des perturbations naturelles s'y déroulent. Cela permet de favoriser le maintien des stades biologiques de vieillissement et d'effondrement des forêts, souvent tronqués par le cycle sylvicole qui encourage à récolter les arbres avant.

En Centre-Val de Loire :

- Part de la forêt dites hors sylviculture (landes, tourbières, zones humides, pare-feu, emprises, prairies...) = 4 397 ha, soit 3,6 % de la forêt publique

- Surface laissée en libre évolution au sein de la forêt hors sylviculture (délaissés, ripisylves, zones humides boisées...) = 1 389 ha soit 31,6 % des surfaces hors sylviculture ou 1,1 % de la forêt publique

La libre évolution constitue un moyen d’augmenter le niveau de naturalité des écosystèmes, en réduisant les impacts anthropiques

L'importance des vieilles forêts

La France compte 17,5 millions d’hectares de forêts, couvrant 31 % du territoire métropolitain. Parmi elles, il y a celles que l’on qualifie de vieilles forêts. Il s’agit de forêts anciennes*, de plus de 200 ans d’existence (certaines datant de bien avant le 19ème siècle !) et sur lesquelles il y a peu d'activités humaines depuis 25 ou 50 ans. Elles sont reconnaissables par la présence de gros bois, de vieux arbres et de quantités importantes de bois mort au sol et sur pied.

Les vieilles forêts représentent seulement 1 % du territoire français (entre 350 000 et 450 000 ha) et moins de 0,5 % en plaine. Si elles ont été relativement à l’abri des activités humaines et de l’exploitation jusqu’à présent, de nombreuses menaces pèsent aujourd’hui sur ces milieux, dans un contexte de mobilisation accrue de la ressource en bois. Pourtant, leur rôle est primordial. Elles font partie de notre héritage culturel et social, sont des réservoirs de biodiversité et stockent du carbone à travers la biomasse du sol. Un allié puissant pour contribuer à l’atténuation des effets du changement climatique.

Dans notre région, des vieilles forêts sont recensées dans les régions du Pays fort (Cher) et de la Marche (Cher et Indre).

*les forêts dites "anciennes" n'ont pas connu de défrichement depuis au moins 1850 (leur présence en continu depuis cette date est attestée). On considère que cette date correspond globalement en France au minimum forestier, c'est-à-dire la période à laquelle la surface forestière en France a été la plus faible au cours des derniers millénaires. Les espèces associées sont donc des espèces ayant besoin d'une continuité forestière pour se maintenir (comme l'anémone sylvie que l'on retrouve surtout dans les forêts anciennes). Cependant, les pratiques sylvicoles peuvent être présentes, et une forêt ancienne n'aura ainsi pas forcément de bois âgé. Si ce n'est pas le cas, cette forêt ancienne n'est pas considérée comme une vieille forêt. Une forêt mature (avec du bois âgé) n'est pas non plus une vieille forêt si elle n'est pas ancienne (déjà présente en 1850) (cf. définition de l'IGN).

Des initiatives fleurissent...

... pour promouvoir une gestion "douce et durable" des forêts :

- le nouveau schéma régional de gestion sylvicole pour les forêts privées ouvre la possibilité pour les propriétaires de faire le choix de la libre évolution à hauteur de 10 % de la surface de leurs parcelles boisées

- le réseau des alternatives forestières promeut une "sylviculture écologiquement responsable et socialement solidaire" et agit par une mise en réseau et des propositions de formations à plusieurs niveaux

- le Life ARTISAN met en lumière 2 massifs forestiers :

- l'un s'appuyant sur une régénération naturelle pour lutter contre le dépérissement, avec une sylviculture Mélangée à Couvert Continu, sur le plateau de Langres (> retour d'expérience)

- un second sur la problématique de phénomènes de stress hydrique et de conservation de l'eau dans les sols forestiers, sur le bassin versant du Brévant (> retour d'expérience)

Zoom sur

Les forêts gérées par les Cen Centre-Val de Loire et Cen 41

Les Cen ont pour mission de sauvegarder les milieux naturels les plus remarquables et, via des plans de gestion adaptés, entretenir ou restaurer la biodiversité correspondante. En Centre-Val de Loire, 1 720 ha de forêts sont gérées par les Cen, dont 76 % sont laissés en libre évolution, soit 1 300 ha.

Les forêts anciennes ne représentent que 78 ha soit 5 % de la surface forestière protégée par les Cen. Dans une optique d’accroissement de la préservation de ces milieux et dans le cadre du projet Sylvae, les Cen en Centre-Val de Loire ont adopté en 2023 une nouvelle stratégie forestière, visant à acquérir des vieilles forêts pour les maintenir en libre évolution pour laisser à la forêt le temps nécessaire à son évolution naturelle.

- En savoir plus sur le programme Sylvae.

- Vidéo de présentation du site des Chaumes du Patouillet (18), comprenant 4 ha de vieilles forêt

-

1 720 ha

de forêts gérées par les Cen Centre-Val de Loire & Cen 41

dont

-

1 300 ha

laissés en libre évolution

Le bois mort, laissé pour la vie !

Riches de micro-habitats pour une multitude d'espèces, les arbres vieux et morts sont indispensables au bon fonctionnement de l'écosystème forestier.

20 à 25 % d'individus (flore et faune confondu, source Stokland et al., 2004) dépendent du bois mort pour leur cycle de vie. Plusieurs milliers d'insectes, de champignons et d'oiseaux sont ainsi concernés par cette ressource. La littérature indique une valeur minimum de 30 m3/ha de bois mort pour la survie des espèces s'en nourrissant (Müller et Bütler, 2013 ; Espaces naturels juillet 2004). En plus de ce rôle nourricier, le bois mort contribue également au cycle biogéochimique en apportant des nutriments indispensables dans les sols.

La façon dont la forêt est gérée est directement en lien avec la présence et le nombre de ces arbres au sein du massif. Les forêts laissées en libre évolution assurent un principe de non-intervention et permettent donc un cycle biologique complet des espèces. Une gestion en mosaïque avec des interactions entre les milieux et une continuité écologique permet de laisser des îlots ainsi préservés, ou des arbres isolés, au sein des forêts en production.

En région :

-

15 m3/ha

de bois mort au sol

Le bois mort au sol est un morceau de bois détaché de sa souche

-

8,3 m3/ha

de bois mort sur pied

Le bois mort sur pied est un arbre ne présentant aucun signe de croissance végétale au-dessus de 1,30 mètres

Contre 18 m3/ha de bois mort au sol et 9 m3/ha de bois mort sur pied en métropole.

Enjeux & perspectives

Le changement climatique exerce une pression croissante sur les écosystèmes forestiers en Europe. Les massifs forestiers que nous connaissons sont amenés à être modifiés face aux épisodes de sécheresse, dispersion de ravageurs, canicule, incendies qui vont se répéter de plus en plus fréquemment. Depuis le début du 20ème siècle, on observe une mortalité croissante des peuplements (la mortalité des arbres a doublé en l'espace de 10 ans - IGN, 2024) et une baisse globale de leur productivité. En Centre-Val de Loire, les surfaces sensibles aux incendies vont doubler, ce qui rendra nos forêts aussi sensibles que les actuelles forêts de production des landes.

Face à ce constat, plusieurs stratégies existent :

- Réduire la densité des peuplements forestiers (réduire la compétition entre les arbres)

- Mélanger les essences, introduire de nouvelles essences de provenance plus thermophiles, c'est la migration assistée, ou introduire d'autres essences, si possibles indigènes et apparentées aux essences en place, pour conserver la biodiversité actuelle

- Couper les arbres plus jeunes, peut malgré tout être une stratégie à considérer si cela permet d'accélérer la sélection naturelle qui a lieu essentiellement au moment de la régénération forestière

- Diversifier les modes de gestion en faisant appel à la régénération naturelle et la sylviculture à couvert continu, considérant que la diversité génétique des massifs forestiers est la clé pour assurer une sélection naturelle d'individus résistants

Régénération naturelle

Incertitudes climatiques

Si l'existence du changement climatique et l'augmentation des phénomènes de sécheresse, tempête, incendies et inondations, ne font pas de doute, on ne peut pour autant prédire avec exactitude quel sera le climat sur des zones géographiques précises. Les simulations du GIEC présentent plusieurs scénarios d'ici à 2100. Si aucun effort n'est mis en place par les sociétés occidentales, le +4 °C apparaît inévitable à l'échelle mondiale. À cette température, en France, la forêt sera nettement moins productive (notamment pour le bois d'œuvre) et avec un fort risque incendie. Les essences seront moins diversifiées.

Autre alternative autrement plus engageante, les sociétés parviennent à agir contre le dérèglement climatique et les températures mondiales pointent vers +2,5 °C (tout de même) à l'horizon 2100. Dans cette hypothèse, plus d'adaptations sont possibles.

Il est en définitive assez délicat d'opter pour un seul scénario. Les modèles climatiques peuvent aussi ne pas prendre en compte les variabilités individuelles ou la plasticité phénotypiques des arbres. Les modèles "mécanistes" ou de "processus", proposent de mieux prendre en compte ces processus physiologiques au sein d'un couvert forestier, mais sont encore peu usités. Leurs résultats tendent à montrer moins d'extinctions que les autres modèles plus couramment représentés.

Pour en savoir plus :

- site Clim'essences, Les différentes familles de modèles d'impact

- site the conversation, article de vulgarisation de Morin et al., janvier 2025

Diversité génétique

Les arbres ont une très grande diversité génétique : "la diversité génétique au sein des espèces est aussi importante que la diversité entre espèces" (F. Lefèvre, B. Fady et al., innovations agronomiques, 2015). Par exemple, la seule espèce qu'est le Pin sylvestre a une aire de répartition s'étendant du cercle polaire arctique à l'Espagne. L'espèce s'est adaptée localement à ses habitats et présente des caractéristiques différentes selon chaque site. Les individus d'une même population présentent ainsi une très grande diversité génétique, établie grâce à la sélection naturelle, qu'il est nécessaire de considérer pour l'adaptation actuelle au changement climatique.

Plus que les mutations somatiques (= mutations nouvelles accumulées au cours de la croissance d'un arbre) qui sont peu fréquentes, la sélection naturelle sur des cycles rapides serait plus favorable à une adaptation rapide (cela consiste à couper les arbres plus jeunes et raccourcir ainsi les cycles sylvicoles). La sélection naturelle s'opère à des stades jeunes donc favoriser une régénération naturelle abondante, permettrait de maintenir un bon niveau de diversité génétique au sein des plantules et en conséquence de renforcer l’action de la sélection naturelle.

Pour en savoir plus :

- INRAE, article de vulgarisation Changement climatique : la diversité génétique à l'origine de l'adaptation des arbres ?, 2023

Zoom sur

Les chênes, champions toutes catégories de l'adaptation

Le chêne pédonculé (Quercus robur) a vu son génome séquencé par un consortium de scientifiques. Résultat, plus de 50 000 gênes ! À titre comparatif, le génome humain en contient environ 25 000. Les plantes sont particulièrement riches en gènes (le blé en contiendrait environ 107 000). De cette richesse leur vient une capacité d'adaptation intrinsèque. Parmi les ligneux, c'est pour le moment le chêne qui remporte la palme...ou la couronne de lauriers.

Avec 56 millions d'année évolutive derrière eux, les chênes, originaires de l'hémisphère Nord, sont présents sur les deux hémisphères.

La diversité génétique au sein d'une même population est très grande : on dénombre ainsi jusqu'à 7 millions de différences génétiques simples entre deux glands de chêne d’une même parcelle.

Pour en savoir plus :

- The New Phytologist, Les chênes, histoire d'une évolution réussie, 2019 (en anglais)

- INRAE, La génomique du chêne fait ses preuves, 2020

- Projet Oak Genome

Migration assistée

Les arbres migrent naturellement de quelques dizaines kilomètres par siècle. Face au rythme du changement climatique (nous connaissons d'après certain·es scientifiques une sixième extinction de la biodiversité avec un rythme 100 à 1 000 fois supérieur que lors des précédentes crises - IPBES, 2019), le rythme imposé est l'équivalent d'une remontée de plusieurs centaines de km par siècle. Les arbres connaissent déjà une dégradation de leur état sanitaire (en lien avec les sécheresses estivales notamment), et ce phénomène de dépérissement devrait s'intensifier dans le futur.

La migration assistée consiste à transplanter des espèces méridionales (de régions chaudes ou sèches) à des latitudes plus nordistes (dans des régions plus humides et froides). Par cette gestion, on anticipe ainsi l'effet du changement climatique et l'humain assiste la forêt dans la réorganisation de sa composition en essences forestières. Cette technique a notamment été utilisée pour répondre à un besoin de bois à croissance rapide par le passé, et c'est ainsi que nous côtoyons le Pin sylvestre à Fontainebleau (introduit dans la première moitié du 19ème siècle), ou encore les Pins maritimes pour protéger les dunes d'Aquitaine, formant les Landes de Gascogne (introduit en 2nde moitié du 19ème siècle)… Actuellement, on observe le remplacement progressif du Pin sylvestre en région par les forestier·ières, par le Pin maritime ; plus sensible au gel mais plus résistant aux sécheresses et aux canicules. Des écotypes de chênes ou de hêtres en provenance du Sud-Ouest et Sud-Est de la France sont ainsi transplantées dans le Nord. Cela peut par exemple être le cas du Chêne chevelu, indigène en Europe du sud et en Turquie avec une limite ouest de répartition naturelle dans les Alpes-Maritimes. Son écotype pourrait arriver en région d'ici quelques centaines d'années.

Aujourd'hui le contexte est différent car le changement climatique actuel et les prédictions par les modèles climatiques imposent de revoir les pratiques forestières. Pour déterminer les essences et les provenances les mieux adaptées dans une situation donnée, des plantations expérimentales qui intègrent des essences (ou des provenances) indigènes plus thermophiles que les essences/provenances en place, et/ou des essences exotiques, sont nécessaires. Il s’agit en effet de vérifier que ces nouvelles ressources génétiques forestières soient à la fois capables de résister au climat actuel lors du jeune âge (par exemple aux températures hivernales actuelles) et futur, quand les arbres arriveront à maturité (par exemple aux températures extrêmes estivales). Les plantations réalisées en France en 2022, ont essuyé un taux d’échec moyen de près de 40 % (Département de la santé des forêts, mars 2023). Le succès des plantations (qui dépendra toujours du climat de l'année de la plantation) peut être amélioré par les techniques utilisées. L'adaptation des forêts intègre également aussi la façon dont les arbres sont gérés tout au long de leur vie (plantation ou génération naturelle, coupes d'éclaircies, etc.).

Du côté de la recherche

Le Réseau Mixte Technologique Adaptation des forêts au changement climatique (AFORCE) vise à créer un lien entre forestiers, forestières et monde de la recherche pour "préparer la forêt au changement climatique". Le réseau AFORCE propose notamment des appels à projets pour financer des projets de recherche et de développement en lien direct avec les problématiques de terrain (quelle gestion adopter ? Quelles stratégies mettre en place ?) et créer des outils d'aide à la décision.

Pour en savoir plus :

Un peu de tout ?

"Il semble essentiel de privilégier des pratiques bien établies ayant pour objectif de garantir le maintien d’un état boisé, et donc du stock de carbone, de limiter les perturbations de l’écosystème, tout en assurant les apports économiques de la forêt par des prélèvements ciblant préférentiellement les individus les plus affectés" (extrait du congrès international de l'écologie et l'évolution d'octobre 2024 à Lyon).

L'enrichissement sous couvert consiste en des plantations sous le couvert d'une forêt déjà existante. Cela permet d'apporter de la diversité dans le renouvellement et cette méthode se propose en complément d'une régénération naturelle, pour aider à la reconstitution d'un peuplement forestier. Les premières années nécessitent un suivi assidu mais le principe d'une sylviculture mélangée à couvert continu fait l'objet de plusieurs études (cf. le retour d'expérience de l'ONF sur le plateau de Langres depuis 1995, lien ci-dessous).

Maintenir des zones en libre évolution, assureraient des milieux à visées aussi expérimentales : en laissant les forêts s'adapter elles-mêmes aux conditions changeantes.

Il semble donc important, à l'image d'une forêt, d'être diversifié dans son approche d'adaptation au changement climatique.

Pour en savoir plus :

- site the conversation, article de vulgarisation de Morin et al., janvier 2025

- Sylviculture mélangée à couvert continu, retour d'expérience de l'ONF, trophée ARTISAN

Zoom sur

Limites d'utilisation des données présentées

Les données du CNPF sont issues des documents de gestion enregistrés par les services. Ces données sont ensuite croisées avec des couches existantes (provenant du cadastre, de l'inventaire forestier national, de la DREAL). Les données cadastrales connaissent une marge d'erreur pouvant fausser les analyses (à la marge).

- Sources des données : données de l'IGN, inventaire forestier 2019-2023, données régionales de l'ONF et du CNPF, données du Cen Centre-Val de Loire. Téléchargement des données des plateformes : Observatoire des forêts françaises pour le Centre-Val de Loire et des indicateurs de gestion durable des forêts de métropole

- Échelle de constitution : échelle régionale

- Mise à jour de l’indicateur : tous les 5 ans (échéance de renouvellement de l'inventaire forestier national et déclinaison régionale)

- Rédactrice : Laetitia Roger-Perrier, ARB Centre-Val de Loire

- Comité de relecture : groupe de travail de l'Observatoire*, CNPF, IGN, INRAE

*Le groupe de travail de l'Observatoire est constitué des 3 co-pilotes (Région, OFB et DREAL) et des 3 pôles Faune, Flore & habitats et Gestion des milieux naturels.

Sous-bois de charmes ©L. Roger-Perrier

Liens utiles

À consulter

Contact

Adèle JOUSLIN en remplacement de Laetitia ROGER-PERRIER

Animatrice de l'Observatoire

Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire (ARB CVL)

Vous aimerez aussi

Acteur

Observatoire régional de la biodiversité (ORB)

Suivre la biodiversité pour assurer sa préservation

Idée d'action

Évaluer le potentiel d'accueil en biodiversité d'une forêt

L’Indice de biodiversité potentielle, l'IBP, est un outil scientifique crée pour permettre aux gestionnaires forestiers d’intégrer aisément la biodiversité ordinaire dans leur gestion courante. Cet indicateur, simple et rapide à relever, permet d...

Acteur

Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE)

Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement

Dossier thématique

Climat et biodiversité

Biodiversité et climat, même combat ! Leurs crises sont liées, s'accentuent mutuellement et ont la même origine : les activités humaines. Les solutions se rejoignent également. Pour réduire les effets des changements climatiques, il faut s'appuyer...

Retour sur événement

Le 14 Mar .25

Les défis pour nos forêts, des menaces actuelles à leur gestion et leur protection | FNE Centre-Val de Loire

L’objectif de cette journée est de rassembler des chercheurs, des experts forestiers, des décideurs afin d’aborder les menaces actuelles et explorer des pistes de solutions. Ce moment permettra de faire le point sur l’état actuel des forêts en Centre...

Acteur

France Nature Environnement Centre-Val de Loire (FNE Centre-Val de Loire)

FNE Centre-Val de Loire est la Fédération Régionale des Associations de Protection de la Nature et de l’Environnement en région Centre-Val de Loire.

Acteur

Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP)

Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien est un service scientifique du Muséum National d'Histoire Naturelle.

Acteur

Région Centre-Val de Loire

Chef de file en matière de protection de la biodiversité

Idée d'action

Planter local

Accueillir la biodiversité en plantant des végétaux sauvages d'origine génétique locale.

Acteur

Centre National de la Propriété Forestière, délégation Île-de-France et Centre-Val de Loire (CNPF IFC)

L'établissement public en charge du développement de la gestion durable des forêts privées.

Acteur

Office national des forêts (ONF)

gestionnaire des forêts publiques

Actualité

En mars, parlons forêt en Centre-Val de Loire !

À l'occasion de la Journée Internationale des forêts le 21 mars, le collectif ARB vous propose un panorama des connaissances, lieux, activités et actions possibles en Centre-Val de Loire.

Acteur

Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire (Cen Centre-Val de Loire)

Agir pour la nature dans les territoires

Page

Milieux forestiers

Les forêts et les boisements peuplent notre imaginaire collectif mais aussi notre territoire ! Découvrez les forêts de Centre-Val de Loire et la richesse d’espèces qu’elles accueillent.

Acteur

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Centre-Val de Loire (DREAL)

-

Acteur

Office français de la biodiversité (OFB)

L'OFB est un établissement public dédié à la protection et la restauration de la biodiversité en métropole et dans les Outre-Mer. La Direction régionale (DR) de l'OFB en Centre-Val de Loire agit pour la préservation de la biodiversité en région...

Actualité

Plein phare sur les sols en Centre-Val de Loire !

À l'occasion de la Journée mondiale des sols, l'Agence vous propose une sélection de ressources sur cet écosystème étonnant. On creuse ensemble !