- Comprendre

- Les solutions d'adaptation fondées sur la nature

- Des solutions pour limiter l’érosion des sols et les coulées de boues

Des solutions pour limiter l’érosion des sols et les coulées de boues

La nature peut apporter des solutions pour lutter contre l'érosion des sols.

Paysage de Beauce © LRP - ARB CVL

Paysage de Beauce © LRP - ARB CVL

- Démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences. Pour les systèmes humains, il s’agit d’atténuer les effets préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques. Pour les systèmes naturels, l’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au climat attendu ainsi qu’à ses conséquences (GIEC).

- suspension de particules dans un gaz

- pouvoir réfléchissant d’une surface

- basiques, le contraire d'acides

- dépôt sédimentaire transporté par les eaux d’un cours d’eau (gravier, sable, argile…)

- coléoptères ravageurs des crucifères (colza, choux).

- qui disséminent leurs grains de pollen grâce au vent

- cavités profondes et irrégulières

- désigne un sol cultivé en agriculture

- période sévère de basses eaux

- Intervention humaine visant à réduire les sources ou à renforcer les puits de gaz à effet de serre (GIEC).

- ensemble des espèces d'oiseaux d'une région donnée

- remblais de terres et de graviers le long d'un cours d'eau, qui permettent de former les méandres (virages)

- En biologie, ensemble de la matière organique d'origine végétale, animale, bactérienne ou fongique.

- processus d'innovation et ingénierie qui s'inspire des formes, matières, propriétés, processus et fonctions du vivant

- dont la coquille est formée de deux valves, reliées par une charnière, un ligament corné flexible et un ou deux muscles > par exemple chez les coques, moules, palourdes, pétoncles, huîtres, couteaux, coquilles Saint-Jacques...

- sur des sols calcaires

- matière naturelle qui compose la carapace des insectes (se prononce [ki.tin])

- moyenne des conditions météorologiques sur une longue période (30 ans)

- phénomène physique à l’origine d’échange de chaleur via un fluide

- montées soudaines du niveau d'eau dans un cours d'eau

- qualifie un organisme aquicole vivant et se reproduisant en eau douce

- petites particules circulaires et minces qui ornent la surface supérieure du corps

- Arrêt du remplissage du grain de blé lors de sa phase de maturation à cause de trop grandes chaleurs (canicule). Cela a pour effet de diminuer le poids du grain et donc le rendement.

- étude scientifique du comportement animal principalement en milieu naturel

- niveler, lisser

- les ailes dures qui recouvrent l’abdomen d'insectes comme les coléoptères

- obstruction du lit d'un cours d'eau

- période où le niveau d'eau d'un cours d'eau est le plus bas

- accumulation excessive de nutriments au sein d'un écosystème aquatique.

- le cumul des expositions à des facteurs environnementaux (c'est-à-dire non génétiques) que subit un organisme, de sa conception à sa fin de vie, en passant par le développement in utero, complétant l'effet du génome

- épanchements de liquide organique

- types différents d'écoulement présents dans un cours d'eau (rapides, plats, radiers, mouilles)

- action de couper et enlever les plantes aquatiques des rivières ou des étangs

- Cours d'eau se jetant directement dans la mer, quelle que soit son importance

- Phénomène artificiel de morcellement de l'espace (définition de l'Insee)

- période de reproduction des poissons

- lieux aquatiques où se reproduisent les poissons et les amphibiens et par extension les mollusques et les crustacés - l'endroit où les femelles déposent leurs œufs

- une zone de gagnage est un endroit utilisé par des animaux sauvages pour se nourrir

- Qui concerne la répartition selon leur diamètre, des particules des roches, sables, et graviers.

- Le Groupement d’intérêt scientifique (GIS) sur le sol, regroupant les ministères de l’agriculture et de l’environnement, l’OFB, l’INRAE, l’IGN, le BRGM, l’ADEME et l’IRD a pour mission de compiler et traiter les informations sur les sols relative à leur inventaire, leur conservation, leur analyse et leur qualité.

- Plante qui vit dans la vase mais dont les feuilles sont au-dessus de la ligne de flottaison : l'appareil végétatif et reproducteur est totalement aérien.

- qui possède les organes reproducteurs des deux sexes

- mouvement, distribution et qualité de l'eau

- L’hydromorphologie c’est l’étude de la morphologie des cours d'eau (nature du sol, débit, pente, granulométrie du fond, etc.) des cours d’eau, fleuves et rivières, et notamment l’évolution des profils en long et en travers et du tracé planimétrique. <br />L’hydromorphologie c’est aussi l’étude des caractéristiques physiques naturelles des rivières et de leurs annexes hydrauliques (les variations de profondeur, de courant, la structure et la politique d’entretien et d’aménagement de ces rivières et fleuves).

- Plante semi-aquatique qui nécessite d'avoir les racines mouillées. Elle a un absolu besoin de vivre dans l'eau et non seulement en milieu humide.

- Plante issue de lieux humides et parfois temporairement inondés. Elle peut vivre en milieu terrestre.

- à propos d'un flux, qui se dirige vers un système avec lequel il va interagir

- Espèce qui est liée très fortement à cet organisme ou ce milieu et qui peut difficilement vivre sans celui-ci

- rayonnements électromagnétiques d’une longueur d’onde supérieure à celle de la lumière, ne leur permettant pas d’être visibles.

- qui sont faites de bois ou qui ressemblent à du bois

- qui mangent la lignine, principal composant du bois avec la cellulose et l'hémicellulose

- feuilles mortes, aiguilles, branches, fruits, mousses que composent les premiers centimètres sur le sol

- variations artificielles du niveau d'eau d'un plan d'eau, d'une voie navigable ou d'une retenue exploitée

- le temps qu'il fait à un instant et à un endroit donnés

- Urbanisation dispersée (habitat individuel, bâtiments agricoles, etc.) dans des espaces demeurés naturels, agricoles ou forestiers.

- Petite protubérance en forme de boule au niveau des racines des plantes, développée sous l'action d'une symbiose entre la plante et des bactéries fixatrices d'azote. Les racines des légumineuses (pois, fèves, trèfles) en sont garnies.

- Petites protubérances en forme de boules au niveau des racines des plantes, développées sous l'action d'une symbiose entre la plante et des bactéries fixatrices d'azote. Les racines des légumineuses (pois, fèves, trèfles) en sont garnies.

- seuils, radiers de pont, passages busés, barrages, etc. qui sont de nature à altérer la migration des espèces aquatiques, ainsi que la diversité et la qualité des habitats naturels disponibles (définition de l'Insee)

- Plus vaste écozone du globe terrestre, elle regroupe l’Europe, l’Asie du nord, l’Afrique du nord et une petite partie du Moyen-Orient.

- relatifs aux marais

- Un peuplement forestier se caractérise par un mode de renouvellement des arbres (régénération naturelle ou artificielle), par un régime (futaie, taillis, taillis sous futaie), par la structure (âge des arbres) et par la répartition des différentes essences d’arbres.

- Étude de l'évolution des phénomènes cycliques de la vie des plantes (germination, floraison...) et des animaux (migration, hibernation...) en fonction des variations climatiques.

- durée quotidienne de la lumière du jour

- Processus par lequel les plantes fabriquent des sucres et de l'oxygène à partir de la lumière et du CO2

- végétaux communément appelés roseaux, genre de plantes herbacées de la famille des Poaceae

- Un protocole expérimental désigne l'ensemble des étapes et des règles à respecter pour mener une expérience scientifique.

- Action qui consiste à remettre le cours d’eau dans une configuration plus naturelle, en recréant ses anciens méandres ou en créant un nouveau tracé avec des profils variés

- Linéaire d'arbres en bordures de cours d'eau

- Combinaison de la probabilité d’une inondation et des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées à une inondation.

- Cours d’eau moyennement important, alimenté en eau par d’autres cours d’eau (affluents) et confluant avec un cours d’eau de plus grande importance

- Petit cours d'eau peu profond, au débit modéré

- se dit d'un organisme qui réalise tout ou une partie de son cycle de vie dans le bois en décomposition, ou des produits de cette décomposition.

- se dit d'organismes qui réalisent tout ou une partie de leur cycle de vie dans le bois en décomposition, ou des produits de cette décomposition.

- processus selon lequel des particules de matières se déposent en couches

- ensemble de particules en suspension dans l'eau, l'atmosphère ou la glace, qui a finit par se déposer sous l'effet de la pesanteur souvent en couches ou strates successives

- groupes d'espèces

- méthodes limitant le travail du sol

- micro-formes en buttes ou en mottes plus ou moins arrondies, de 40 centimètres à plus d'un mètre de haut

- trouble, mêlé de particules en suspension rendant la matière opaque

- Capacité d'une entreprise à générer de la richesse par son cycle de production

- millième de millimètre

L’érosion des sols est un phénomène qui peut résulter de 2 facteurs différents :

- l'érosion éolienne, lorsque le vent arrache des particules fines et les transporte

- l'érosion hydrique, due à l'impact de la pluie sur le sol, qui érode et détache des particules.

De multiples facteurs influencent l’érosion

Propriétés des sols, relief, protection par le couvert végétal ou climat influencent notablement l'érosion des sols.

Ainsi, sur des sols limoneux particulièrement sensibles à la battance (formation d'une croûte en surface du sol) le ruissellement peut se déclencher sur des pentes faibles (inférieures à 5 %) et lors d’épisodes pluvieux peu importants.

Le retrait de la végétation naturelle (la déforestation ou l’arrachage de haies par exemple) augmente l’exposition des sols aux pluies et au vent, amplifiant le phénomène d’érosion, et entraînant ainsi un accroissement des pertes de sol. De la même manière, les sols cultivés qui demeurent à nu l’hiver après les labours sont plus exposés. Les modifications du parcours de l’eau dans le bassin versant peuvent également résulter de l’imperméabilisation des sols : le ruissellement est favorisé aux dépens de l’infiltration, ce qui accroît la capacité érosive de l’eau.

En région Centre-Val de Loire où 51% des surfaces sont des terres agricoles (statistique Agreste 2020), les secteurs de grandes cultures intensives sont particulièrement sensibles à ce risque. Ils peuvent être affectés par une érosion supérieure à 2 tonnes/ha/an. Or, une perte de sol supérieure à 1 tonne/ha/an peut être considérée comme irréversible sur une période de 50 à 100 ans.

L'érosion hydrique des sols peut produire des coulées de boues, impactant les habitants et les infrastructures mais aussi la qualité des eaux (des cours d’eau ou des pompages d’eau potable).

-

+ 1 à 3 jours

d’augmentation annuelle du nombre de jours de fortes précipitations par an à l’horizon 2070-2100

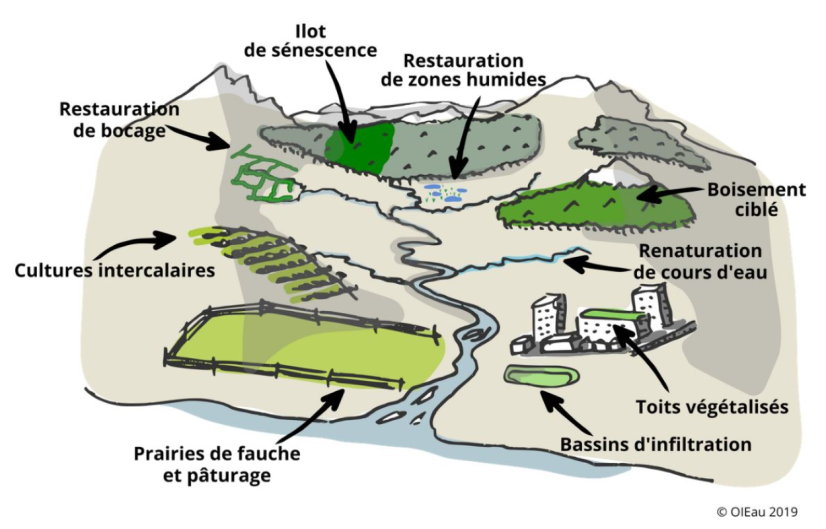

Agir avec les mesures naturelles de rétention d'eau

Les mesures naturelles de rétention d'eau (MNRE) permettent de ralentir l'écoulement de l'eau par la restauration d'écosystèmes ou par la modification de pratiques (agricoles et sylvicoles notamment).

Définition des MNRE selon l’Union européenne (2014) : Mesures multifonctionnelles visant à protéger les ressources en eau et à permettre de relever les défis liés à l’eau en restaurant ou maintenant les écosystèmes, ainsi que les entités naturelles et caractéristiques des masses d’eau, à l’aide de moyens et processus naturels.

Articulées à l'échelle du bassin versant, les mesures naturelles de rétention d'eau ont de nombreux bénéfices :

- prévention des inondations,

- atténuation du déficit quantitatif,

- préservation de la biodiversité,

- lutte contre l'îlot de chaleur urbain...

Un panel de solutions réalisables sur tout un bassin versant

- Création d'une zone tampon artificielle en sortie de drains

- Installation de haies, de fascines perpendiculaires à la pente pour freiner les écoulements et retenir le sol

- Reconstitution du bocage avec maillage de haies, de praires, de vergers, de mares et de cultures

- Reconstitution des vergers de ceinture autour des villages et sur les secteurs à pente forte pour prévenir l’érosion

des sols et limiter le ruissellement - Enherbement de talweg

- Restauration de mares

- Reméandrage de cours d’eau

Ces mesures naturelles de rétention des eaux peuvent être accompagnées, sur les parcelles agricoles, par des pratiques culturales adaptées.

Zoom sur

Expérimentations sur les pratiques culturales 2001-2010

Une étude de la maîtrise du ruissellement et de l’érosion des sols a été menée en Haute-Normandie par l'AREAS.

La synthèse des résultats de ruissellement et d’érosion apporte l'éclairage suivant :

"Les exploitants agricoles disposent de marges de manœuvre réelles pour limiter les ruissellements et

l’érosion à la parcelle sur l’ensemble des cultures régionales. La soixantaine d’essais sur les pratiques culturales, conduits en Haute-Normandie pendant 10 ans par les 6 partenaires, le mettent bien en évidence.

Un objectif de réduction de 50 % des ruissellements des événements pluvieux les plus courants (< 10 ans)

est réalisable en moyenne."

- étude complète téléchargeable en cliquant ici

Paysage de Beauce © LRP - ARB CVL

À consulter

Contact

Pascale LARMANDE

Animatrice territoriale sur les Solutions d'adaptation fondées sur la Nature

Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire (ARB CVL)

Vous aimerez aussi

Page

Les solutions d'adaptation fondées sur la nature

Le climat change en Centre-Val de Loire. Les Solutions d'adaptation fondées sur la Nature (SafN) permettent d'anticiper et de se préparer en agissant sur ce qui fait la sensibilité de votre territoire pour le rendre plus résistant face aux évolutions...

Retour d'expérience

"Des bouchures pour demain" le Pays Castelroussin Val de l'Indre organise une opération collective de plantation de haies

L’opération s’appuie sur un partenariat technique entre la Chambre d’Agriculture, l’association Indre Nature et la Fédération départementale des chasseurs de l’Indre. Le programme de plantation est encadré par un cahier des charges à destination des...

Dossier thématique

Climat et biodiversité

Biodiversité et climat, même combat ! Leurs crises sont liées, s'accentuent mutuellement et ont la même origine : les activités humaines. Les solutions se rejoignent également. Pour réduire les effets des changements climatiques, il faut s'appuyer...

Page

Solutions d'adaptation fondées sur la nature

L’Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire accompagne les acteurs régionaux, collectivités, aménageurs, entreprises..., à mettre en œuvre des "Solutions d'adaptation fondées sur la Nature" (SafN) pour anticiper et faire face aux enjeux...