- Comprendre

- Dossiers thématiques

- Éclairage et biodiversité

Éclairage et biodiversité

De nombreuses collectivités font aujourd'hui évoluer la gestion de leur éclairage public. Au delà de la seule question énergétique, il est important de mieux prendre en compte l'impact de la lumière artificielle sur la biodiversité, afin de faire des choix de gestion et de travaux qui réduisent la pollution lumineuse.

La chouette, un rapace nocturne

La chouette, un rapace nocturne

Informations générales

21 mai .24

- Démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences. Pour les systèmes humains, il s’agit d’atténuer les effets préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques. Pour les systèmes naturels, l’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au climat attendu ainsi qu’à ses conséquences (GIEC).

- suspension de particules dans un gaz

- pouvoir réfléchissant d’une surface

- basiques, le contraire d'acides

- dépôt sédimentaire transporté par les eaux d’un cours d’eau (gravier, sable, argile…)

- coléoptères ravageurs des crucifères (colza, choux).

- qui disséminent leurs grains de pollen grâce au vent

- cavités profondes et irrégulières

- désigne un sol cultivé en agriculture

- période sévère de basses eaux

- Intervention humaine visant à réduire les sources ou à renforcer les puits de gaz à effet de serre (GIEC).

- ensemble des espèces d'oiseaux d'une région donnée

- remblais de terres et de graviers le long d'un cours d'eau, qui permettent de former les méandres (virages)

- En biologie, ensemble de la matière organique d'origine végétale, animale, bactérienne ou fongique.

- processus d'innovation et ingénierie qui s'inspire des formes, matières, propriétés, processus et fonctions du vivant

- dont la coquille est formée de deux valves, reliées par une charnière, un ligament corné flexible et un ou deux muscles > par exemple chez les coques, moules, palourdes, pétoncles, huîtres, couteaux, coquilles Saint-Jacques...

- sur des sols calcaires

- matière naturelle qui compose la carapace des insectes (se prononce [ki.tin])

- moyenne des conditions météorologiques sur une longue période (30 ans)

- phénomène physique à l’origine d’échange de chaleur via un fluide

- montées soudaines du niveau d'eau dans un cours d'eau

- qualifie un organisme aquicole vivant et se reproduisant en eau douce

- petites particules circulaires et minces qui ornent la surface supérieure du corps

- Arrêt du remplissage du grain de blé lors de sa phase de maturation à cause de trop grandes chaleurs (canicule). Cela a pour effet de diminuer le poids du grain et donc le rendement.

- étude scientifique du comportement animal principalement en milieu naturel

- niveler, lisser

- les ailes dures qui recouvrent l’abdomen d'insectes comme les coléoptères

- obstruction du lit d'un cours d'eau

- période où le niveau d'eau d'un cours d'eau est le plus bas

- accumulation excessive de nutriments au sein d'un écosystème aquatique.

- le cumul des expositions à des facteurs environnementaux (c'est-à-dire non génétiques) que subit un organisme, de sa conception à sa fin de vie, en passant par le développement in utero, complétant l'effet du génome

- épanchements de liquide organique

- types différents d'écoulement présents dans un cours d'eau (rapides, plats, radiers, mouilles)

- action de couper et enlever les plantes aquatiques des rivières ou des étangs

- Cours d'eau se jetant directement dans la mer, quelle que soit son importance

- Phénomène artificiel de morcellement de l'espace (définition de l'Insee)

- période de reproduction des poissons

- lieux aquatiques où se reproduisent les poissons et les amphibiens et par extension les mollusques et les crustacés - l'endroit où les femelles déposent leurs œufs

- une zone de gagnage est un endroit utilisé par des animaux sauvages pour se nourrir

- Qui concerne la répartition selon leur diamètre, des particules des roches, sables, et graviers.

- Le Groupement d’intérêt scientifique (GIS) sur le sol, regroupant les ministères de l’agriculture et de l’environnement, l’OFB, l’INRAE, l’IGN, le BRGM, l’ADEME et l’IRD a pour mission de compiler et traiter les informations sur les sols relative à leur inventaire, leur conservation, leur analyse et leur qualité.

- Plante qui vit dans la vase mais dont les feuilles sont au-dessus de la ligne de flottaison : l'appareil végétatif et reproducteur est totalement aérien.

- qui possède les organes reproducteurs des deux sexes

- mouvement, distribution et qualité de l'eau

- L’hydromorphologie c’est l’étude de la morphologie des cours d'eau (nature du sol, débit, pente, granulométrie du fond, etc.) des cours d’eau, fleuves et rivières, et notamment l’évolution des profils en long et en travers et du tracé planimétrique. <br />L’hydromorphologie c’est aussi l’étude des caractéristiques physiques naturelles des rivières et de leurs annexes hydrauliques (les variations de profondeur, de courant, la structure et la politique d’entretien et d’aménagement de ces rivières et fleuves).

- Plante semi-aquatique qui nécessite d'avoir les racines mouillées. Elle a un absolu besoin de vivre dans l'eau et non seulement en milieu humide.

- Plante issue de lieux humides et parfois temporairement inondés. Elle peut vivre en milieu terrestre.

- à propos d'un flux, qui se dirige vers un système avec lequel il va interagir

- Espèce qui est liée très fortement à cet organisme ou ce milieu et qui peut difficilement vivre sans celui-ci

- rayonnements électromagnétiques d’une longueur d’onde supérieure à celle de la lumière, ne leur permettant pas d’être visibles.

- qui sont faites de bois ou qui ressemblent à du bois

- qui mangent la lignine, principal composant du bois avec la cellulose et l'hémicellulose

- feuilles mortes, aiguilles, branches, fruits, mousses que composent les premiers centimètres sur le sol

- variations artificielles du niveau d'eau d'un plan d'eau, d'une voie navigable ou d'une retenue exploitée

- le temps qu'il fait à un instant et à un endroit donnés

- Urbanisation dispersée (habitat individuel, bâtiments agricoles, etc.) dans des espaces demeurés naturels, agricoles ou forestiers.

- Petite protubérance en forme de boule au niveau des racines des plantes, développée sous l'action d'une symbiose entre la plante et des bactéries fixatrices d'azote. Les racines des légumineuses (pois, fèves, trèfles) en sont garnies.

- Petites protubérances en forme de boules au niveau des racines des plantes, développées sous l'action d'une symbiose entre la plante et des bactéries fixatrices d'azote. Les racines des légumineuses (pois, fèves, trèfles) en sont garnies.

- seuils, radiers de pont, passages busés, barrages, etc. qui sont de nature à altérer la migration des espèces aquatiques, ainsi que la diversité et la qualité des habitats naturels disponibles (définition de l'Insee)

- Plus vaste écozone du globe terrestre, elle regroupe l’Europe, l’Asie du nord, l’Afrique du nord et une petite partie du Moyen-Orient.

- relatifs aux marais

- Un peuplement forestier se caractérise par un mode de renouvellement des arbres (régénération naturelle ou artificielle), par un régime (futaie, taillis, taillis sous futaie), par la structure (âge des arbres) et par la répartition des différentes essences d’arbres.

- Étude de l'évolution des phénomènes cycliques de la vie des plantes (germination, floraison...) et des animaux (migration, hibernation...) en fonction des variations climatiques.

- durée quotidienne de la lumière du jour

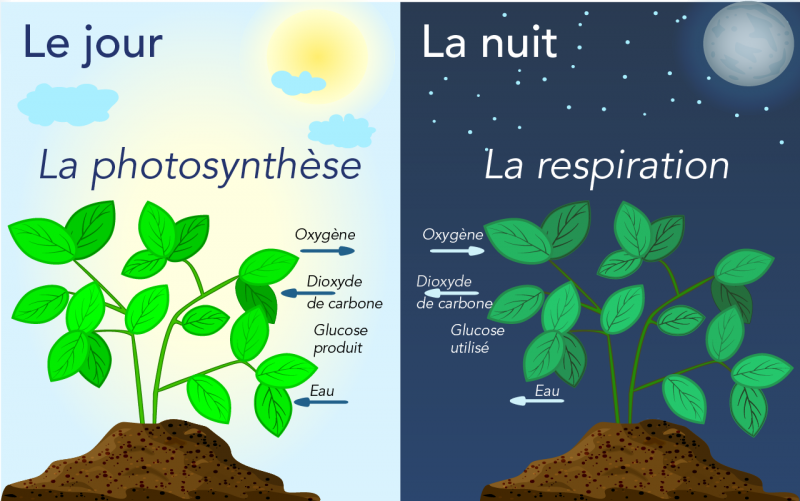

- Processus par lequel les plantes fabriquent des sucres et de l'oxygène à partir de la lumière et du CO2

- végétaux communément appelés roseaux, genre de plantes herbacées de la famille des Poaceae

- Un protocole expérimental désigne l'ensemble des étapes et des règles à respecter pour mener une expérience scientifique.

- Action qui consiste à remettre le cours d’eau dans une configuration plus naturelle, en recréant ses anciens méandres ou en créant un nouveau tracé avec des profils variés

- Linéaire d'arbres en bordures de cours d'eau

- Combinaison de la probabilité d’une inondation et des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées à une inondation.

- Cours d’eau moyennement important, alimenté en eau par d’autres cours d’eau (affluents) et confluant avec un cours d’eau de plus grande importance

- Petit cours d'eau peu profond, au débit modéré

- se dit d'un organisme qui réalise tout ou une partie de son cycle de vie dans le bois en décomposition, ou des produits de cette décomposition.

- se dit d'organismes qui réalisent tout ou une partie de leur cycle de vie dans le bois en décomposition, ou des produits de cette décomposition.

- processus selon lequel des particules de matières se déposent en couches

- ensemble de particules en suspension dans l'eau, l'atmosphère ou la glace, qui a finit par se déposer sous l'effet de la pesanteur souvent en couches ou strates successives

- groupes d'espèces

- méthodes limitant le travail du sol

- micro-formes en buttes ou en mottes plus ou moins arrondies, de 40 centimètres à plus d'un mètre de haut

- trouble, mêlé de particules en suspension rendant la matière opaque

- Capacité d'une entreprise à générer de la richesse par son cycle de production

- millième de millimètre

L’ARB sensibilise et accompagne les acteurs en Centre-Val de Loire pour les outiller face aux enjeux de préservation de la biodiversité. Ce dossier est la synthèse des connaissances et actions liées à l’éclairage et la biodiversité. Il a été co-construit avec des acteurs qui agissent sur ces sujets en région :

- Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne (ANPCEN)

- Union Régionale des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement (URCPIE) et les équipes des deux CPIE en Centre-Val de Loire

- Association "Chauve qui peut"

- Syndicat Départemental d'Énergie du Cher (SDE 18)

Ce dossier en bref

L’impact de l’éclairage sur la biodiversité est de plus en plus démontré et tend à être pris en compte par les collectivités et quelques particuliers, mais reste encore peu connu. La gestion de l’éclairage nocturne est en effet davantage motivée par des objectifs énergétiques ou de sécurité. Pourtant, des solutions de gestion et des équipements existent pour rendre compatibles les aménagements urbains avec la réduction de l’éclairage pour garantir une nuit de qualité, tant indispensable à de nombreuses espèces animales et végétales, que pour la santé humaine. Tous les territoires et citoyens sont concernés.

Découvrez dans ce dossier les impacts de la lumière sur la biodiversité, et les solutions pour les réduire. Éteindre, une idée lumineuse pour la biodiversité !

La nature a toujours évolué avec l’alternance jour / nuit. Les organismes vivants, dont l’humain fait partie, se sont donc développés en fonction de cette alternance. Afin de se nourrir, se déplacer, se reproduire, se protéger des prédateurs, certaines espèces se sont ainsi spécialisées pour vivre tout ou partie de la nuit, en développant des facultés de vision nocturne (ex : gros yeux) ou en développant leurs autres sens (ex : l’écholocation pour les chauves-souris). On estime aujourd’hui que plus de 60% des organismes invertébrés (dont les insectes et les crustacés) et presque 30% des vertébrés (mammifères, poissons, oiseaux, reptiles…) sont actifs au moins en partie la nuit. Les plantes sont également sensibles à la lumière, notamment aux différentes longueurs d’ondes qui la composent, influençant ainsi leur développement.

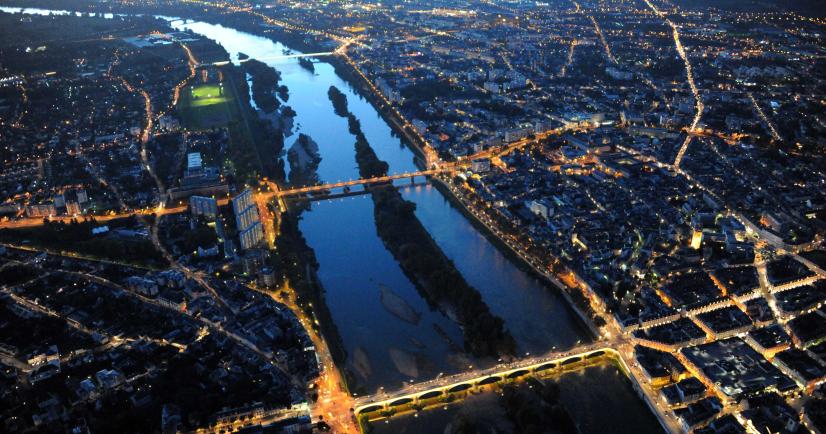

L'activité humaine qui continue la nuit est l'un des symboles de la vie moderne et ce depuis plusieurs siècles. C'est avec le développement de ces activités et l'augmentation de la population humaine que le nombre de points lumineux a fortement augmenté. Dès lors que cet éclairage nocturne a des impacts sur le vivant et la visibilité du ciel étoilé, on parle alors de pollution lumineuse.

Les collectivités sont parmi les acteurs les plus concernés avec la gestion de l'éclairage public. De nombreuses solutions sont possibles pour réduire cette pollution lumineuse et préserver la biodiversité tout en maintenant les activités humaines. Il convient alors de croiser les besoins d'éclairage, les enjeux biodiversité et de concerter avec les habitants pour mettre en œuvre les solutions les plus adaptées.

Comment l'activité humaine est venue renforcer ce besoin d'éclairage nocturne ? Quel rôle tient l'alternance jour / nuit pour la biodiversité ? Quels sont les impacts de cette lumière artificielle sur les organismes humains, animaux et végétaux ? Comment diminuer, voire supprimer cette pollution ? Quels sont les expériences menées en Centre-Val de Loire par les collectivités ?

Le développement de l'éclairage public : l'apparition de la pollution lumineuse

L'éclairage public : une histoire de modernisation

D’abord pour répondre à des enjeux de sécurité lors des déplacements nocturnes, l’éclairage public s’est développé à partir du 13ème siècle pour permettre aux activités humaines de se poursuivre la nuit. Au départ, il s'agissait d'installer des "pots-à-feu" sur les façades afin de lutter contre les agressions des habitants des villes mais le risque d'incendie et le coût élevé pour les habitants n'a pas permis sa mise en place durable. C'est sous le règne de Louis XIV que l'éclairage public a commencé à se développer avec la mise en place de services de porteurs de flambeaux pour accompagner les passants. Des lanternes à bougies marquées par le blason royal car financées par l'État, ont par la suite été installées dans Paris : l'éclairage public est né !

À partir de ce moment là, les lanternes ont été déployées dans toutes les grandes villes du pays en passant de la bougie à la mèche baignant dans l'huile, procédé permettant d'allonger la durée de fonctionnement la nuit. D'autres améliorations ont été apportées au fil des années, évoluant vers une alimentation au gaz, puis à l'électricité à partir de la fin du 19e siècle. Avec l'électrification des villes au début du 20e siècle et les améliorations technologiques successives, l'éclairage va continuer à se développer pour gagner les villes de tailles plus modestes et couvrir la totalité des espaces urbains à la fin du 20e siècle.

Aujourd'hui, l'éclairage est devenu un outil de modernisation et d'aménagement de l'espace public. Toujours utilisé comme outil garantissant une certaine sécurité en milieu urbain, l'éclairage est de plus en plus utilisé pour mettre en valeur le patrimoine architectural afin de développer l'attractivité du territoire.

La lumière artificielle nocturne : une pollution de grande ampleur

Depuis les années 1990, le nombre de points lumineux en France a bondi de 89 %, entraînant + 94 % de lumière artificielle émise la nuit. Difficile à évaluer, on estime aujourd’hui l’existence de plus de 11 millions de points lumineux en France (chiffres ADEME - 2021). Un chiffre colossal mais largement sous-évalué puisqu’il ne prend en compte que l’éclairage public, sans l’éclairage des espaces privés (entreprises, bailleurs sociaux et particuliers).

-

+ 94 %

de lumière artificielle émise la nuit en France depuis 1990

Aujourd’hui, l’éclairage est un véritable outil de développement économique et de valorisation architecturale du patrimoine bâti. L’éclairage est présent partout, en ville comme à la campagne, dans les centres-villes et centres-bourgs, les zones d’activités, et s’est aussi largement étendu au réseau routier. Il est également présent dans les jardins privés comme équipement ou élément décoratif.

L’éclairage continue de s’étendre également dans les régions du monde en développement. Dans les pays développés, l’éclairage se transforme avec le passage en Leds, technologie moins consommatrice d’énergie, offrant plus de souplesse dans le choix des couleurs, et la possibilité de multiplier le nombre de points d’éclairage à coût constant. Mais cette évolution peut s’avérer plus impactante selon le choix de la couleur d’éclairage, l’intensité et l’augmentation du nombre de points lumineux du fait d’un coût énergétique moins important : on parle alors de l'effet rebond.

-

11

millions de points lumineux sur l'espace public en France

Le développement de l'éclairage artificiel s'accompagne de l'apparition de la pollution lumineuse. Ce phénomène correspond à l'impact de la lumière artificielle sur la qualité du ciel nocturne altérant les cycles biologiques des espèces animales ou végétales. Cette pollution peut avoir plusieurs origines :

- un mauvais réglage des éclairages conduisant à un phénomène d'éblouissement

- une forte densité de point lumineux et la réflexion sur certaines surfaces créant une ambiance de sur-éclairage

- la création de halo lumineux par diffusion de la lumière dans l'atmosphère

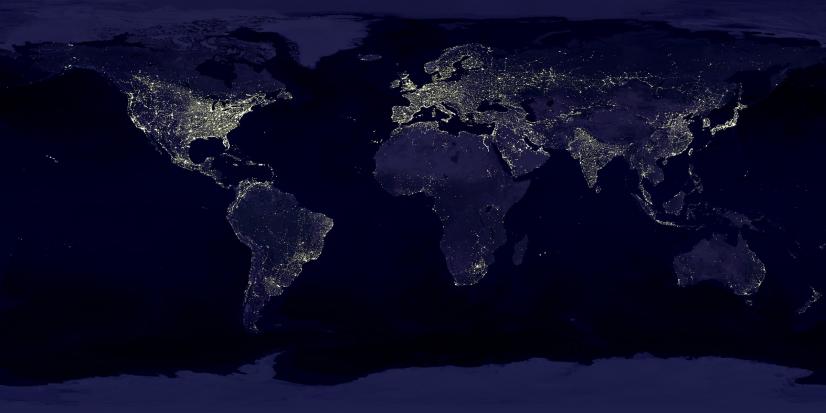

La pollution lumineuse est visible à l’œil nu la nuit à toutes les échelles, mondiale, européenne, nationale et locale : la majorité de la planète est impactée par la pollution lumineuse.

On estime que plus de 80 % de la population mondiale vit sous un ciel « pollué » et que plus de 30 % ne voit plus la Voie Lactée et de très nombreuses étoiles. Les populations les plus impactées sont majoritairement situées dans les pays de l’hémisphère nord.

En Europe, le développement de l’éclairage s’est intensifié à la fin du 20ème siècle et on estime que 99 % de la population européenne n’a plus accès à un ciel sans aucune pollution lumineuse.

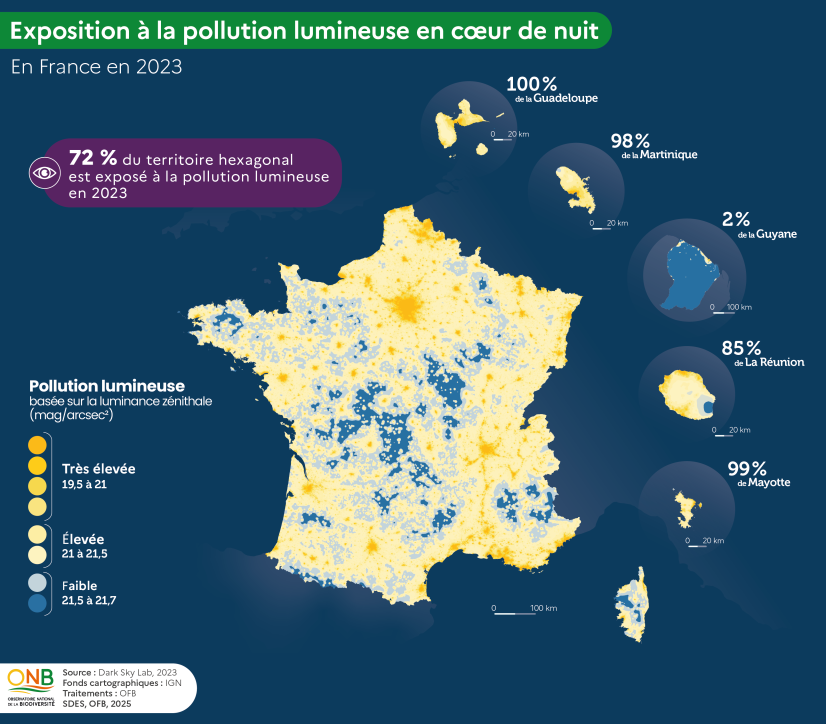

Selon l’Observatoire national de la biodiversité, en 2023, 72 % du territoire métropolitain est soumis à une pression lumineuse « forte » à « très forte ». Les données sont issues d'analyses d'images satellites prises en cœur de nuit (période entre 23h/minuit et 5/6h du matin), minimisant l'impact réel avec les éclairages fonctionnant en soirée et le matin.

Une problématique collective

L’éclairage artificiel est très présent dans l’espace public pour éclairer les voies de circulations, les parkings, mais aussi pour la publicité (enseignes, panneaux éclairés, panneaux vidéos...) et la mise en valeur architecturale. Selon un rapport de l'OPECST (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) publié en janvier 2023, 70 % de l'éclairage extérieur est public. Cependant, l’éclairage privé reste important selon les secteurs, notamment dans les extérieurs d'entreprises (celles actives la nuit ou pour assurer la sécurité), de centres commerciaux, dans les espaces de co-propriétés ou bailleurs sociaux et dans les jardins des particuliers. Ainsi, tout le monde est concerné et peut agir à son échelle.

-

70 %

de l'éclairage extérieur est public (source : OPECST janvier 2023)

Une problématique y compris dans les espaces naturels

En plus des milieux urbains, les espaces naturels ne sont pas épargnés par cette pollution, y compris les aires protégées (réserves naturelles, cœur des parcs nationaux). Ces dernières ont subi une régression de l’obscurité d’environ 15 % en Europe entre 1992 et 2010. Elles sont effectivement de plus en plus impactées par la pollution lumineuse des espaces urbanisés voisins, notamment sous l'effet du phénomène de halo lumineux produit par des éclairages pouvant être situés à plusieurs dizaines de kilomètres.

Une prise de conscience progressive et récente

Malgré les premiers recensements scientifiques de collisions entre les oiseaux et des infrastructures illuminées au début du siècle dernier, les premières alertes sur la pollution lumineuses datent des années 1970. Les astronomes constatent alors les difficultés grandissantes pour observer les objets célestes. Ce n'est que plus récemment, à partir des années 2000 que les scientifiques ont commencé à vraiment s'intéresser aux impacts de la pollution lumineuse. Depuis, les études scientifiques démontrent l’impact de l’éclairage artificiel sur le vivant dans son ensemble et notamment sur la santé des humains, la mortalité de certaines espèces animales comme végétales ou les modifications de comportement.

Encore des questions sur la pollution lumineuse ?

Les impacts de la pollution lumineuse

Le vivant s'est développé avec la nuit

La vie sur Terre s'est développée avec l'alternance jour / nuit. Ainsi, la faune et la flore ont évolué au fil des millénaires développant des mécanismes variés de sensibilité à la lumière leur permettant de vivre le jour et/ou la nuit.

Les végétaux ont développé la photosynthèse afin de capter l'énergie de la lumière pour la transformer en énergie assimilable par les organismes. Ce mécanisme repose sur des photorécepteurs dont le plus répandu est la chlorophylle, responsable de la couleur verte des plantes. La chlorophylle est sensible à un large spectre de longueurs d'ondes et donc de couleurs de lumière, tandis que d'autres photorécepteurs ne réagissent qu'à certaines longueurs d'ondes comme par exemple le phytochrome et le cryptochrome, sensibles respectivement au rouge ou au bleu. La sensibilité a la lumière intervient également sur la production d'hormones, responsables par exemple de la direction de la croissance, on parle alors de phototropisme.

Les animaux ont également développé pour la plupart un organe spécifique : l'œil. Ce dernier est composé de différents éléments capables de contrôler la quantité de lumière lui parvenant (la pupille et la cornée), et d'autres capables de transformer la lumière reçue en information pour le cerveau (la rétine). L'adaptation de chaque espèce a permis de modifier les différentes composantes de l'œil pour lui permettre d'être plus ou moins efficace pour voir la nuit. Par exemple, les rapaces nocturnes ont développé des yeux hypertrophiés leur permettant de voir la nuit, alors que les félins ont une pupille pouvant se dilater / contracter fortement pour voir à la fois le jour et la nuit. D'autres encore ont développé des organes différents des yeux pour se repérer dans l'obscurité à l'image de l'écholocation chez les chauves-souris.

Ainsi, au fil de la sélection naturelle, les espèces animales comme végétales se sont adaptées selon leurs rythmes biologiques et les périodes d'activités les plus propices pour leur développement. Aujourd'hui, plus de 60 % des invertébrés et environ 30 % des vertébrés vivent partiellement ou exclusivement la nuit. Sachant que les invertébrés représentent 90 % de la diversité des espèces sur Terre, on comprend que c’est en fait la majorité du monde animal qui est nocturne en tout ou partie.

Néanmoins, la différence précise entre une espèce diurne et nocturne n’est pas toujours simple. De nombreuses espèces (chouettes, chauves-souris, cervidés...), dites nocturnes, sont en réalité actives surtout au crépuscule et à l’aube alors que le cœur de la nuit est relativement calme. On constate deux pics d’activités marqués, tout comme les espèces dites diurnes qui ont aussi une période de repos au milieu de la journée, après avoir été actives le matin et en fin de journée. Les conditions de vies nocturnes permettent également de diminuer les risques de déshydratation, de profiter de températures plus fraiches et protègent certaines espèces de la prédation.

L'arrivée récente et massive de la lumière artificielle au siècle dernier vient perturber les équilibres existants sans laisser le temps à la nature de s'adapter.

Les impacts sur la biodiversité

Une histoire de couleur

Comme évoqué précédemment, chaque espèce a développé ses propres mécanismes de perception de la lumière, avec pour conséquence une sensibilité différente à la lumière. De plus, cette sensibilité ne concerne pas seulement la quantité de lumière perçue mais elle dépend également des longueurs d'ondes contenues par la lumière. En effet, la lumière est constituée d'une somme d'ondes électromagnétiques correspondant à plusieurs niveaux d'énergie et d'intensité, chaque longueur d'ondes étant associée à une couleur de lumière perçue : on parle alors de spectre lumineux.

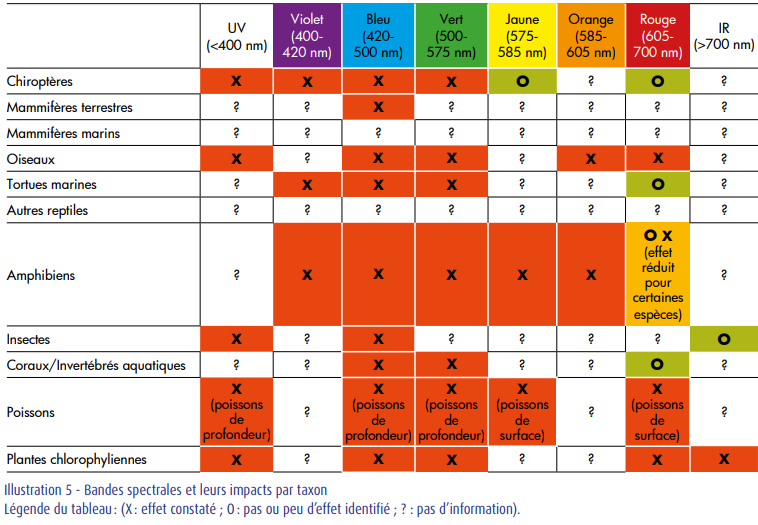

Bien que l'œil humain ne soit sensible qu'à une partie de ce spectre lumineux (longueur d'onde comprise entre 400 et 800 nm), la sensibilité des autres espèces peut varier. La synthèse des travaux existants, réalisée par le CEREMA en 2018, a permis de mettre en avant les sensibilités de certaines grandes familles d'espèces (ou taxons) aux différentes longueurs d'ondes.

Ainsi, même si les données existantes ne couvrent pas l'ensemble des espèces, il ressort que les longueurs d'ondes de la couleur bleue ont le plus d'impacts sur la biodiversité. A l'inverse, les longueurs d'ondes de la couleur rouge sont les moins impactantes.

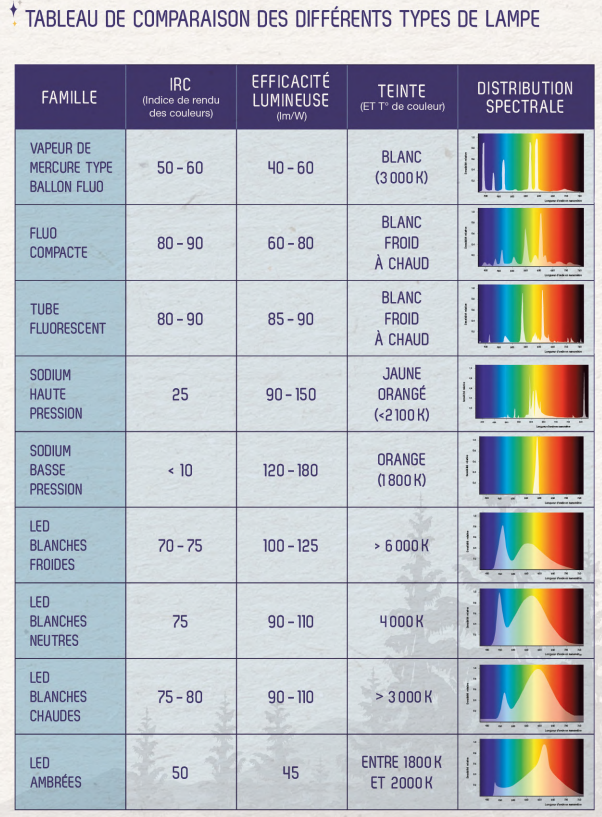

Cependant, chaque type de lampe émet une lumière avec un spectre lumineux différent donnant alors un rendu visible avec une couleur particulière. Ce rendu est alors défini par une température de couleur exprimée en degrés Kelvin (K) :

plus la température est élevée, plus la lumière émise sera blanche / bleutée

plus la température sera basse, plus la lumière émise sera orangée / ambrée

Le schéma ci-dessous illustre cette diversité de la lumière perçue selon la température en degrés Kelvin.

Ainsi, selon le type de matériel utilisé, le spectre lumineux peut varier et donc son impact sur la biodiversité également.

Par exemple, les lampes à sodium basse ou haute pression, ont des spectres étroits avec une très faible part de bleu, de rouge et de vert. À l’inverse, des lampes à incandescence ou des Leds blanches (> 3000K) émettent de la lumière dans tout le spectre visible, donc affectent un plus grand nombre d’espèces.

Les nouvelles Leds permettent aujourd'hui de réduire la part de bleu et donnent un rendu de couleur orangée / ambrée (< 3000K).

En l’état des connaissances, il est préconisé d’utiliser des lumières orangées ayant un spectre lumineux étroit et une part de bleue très faible, soit une température inférieur à 2700 K (voir encore plus faible lorsque cela est possible).

Les phénomènes de répulsion / attraction

Au regard de cette sensibilité différente, les réactions des êtres vivants peuvent être variées.

Certaines espèces fuient la lumière, elles sont lucifuges. C'est le cas de toutes les espèces de chauves-souris présentes en Centre-Val de Loire. Elles quitteront leur gîte avec d’autant plus de retard que leur sensibilité à la lumière sera forte, réduisant d’autant leur durée d'activité. Un volet soumis à un éclairage, même faible, de l’ordre de 2 lux, fera perdre une heure de chasse aux Oreillards ou aux Barbastelles. Une église éclairée sera abandonnée par une colonie de Grands murins. Un détecteur de mouvement mal orienté chassera un regroupement de Sérotines communes. Un nouveau lampadaire, même à Led, diffusant sur le faîtage d’un toit, fera fuir une nurserie de Pipistrelles. De plus, la pollution lumineuse fractionne et réduit leurs territoires et détruit ou fixe les populations d’insectes.

Des phénomènes de répulsions existent également chez les crapauds par exemple. Ils se refusent à traverser une zone lumineuse, comme une route bordée de lampadaires. Cela entraine donc une incapacité àrejoindre des sites de reproduction. C’est le cas également de certains poissons migrateurs comme l’Anguille. Éclairer un pont avec des lumières fortes ou mal orientées peut créer une barrière pour les jeunes anguilles également lucifuges.

Zoom sur

Les chauves-souris, des espèces clés pour lutter contre la pollution lumineuse

Présentes partout, en ville, en campagne ou en forêt, les chauves-souris laissent des signaux acoustiques ultrasonores enregistrables qui permettent d’identifier leurs parcours nocturnes. Être capable de suivre leurs déplacements permet d'identifier les espaces utilisables par la faune nocturne ou au contraire les points de blocages sur un territoire. Une fois ces éléments identifiés, il est alors possible d'agir pour reconnecter les espaces. Les chauves-souris sont considérées comme les meilleures espèces indicatrices pour mettre en place une Trame Noire, c'est à dire un réseau d'espaces à l'obscurité suffisante pour permettre aux espèces nocturnes d'effectuer l'ensemble de leur cycle de vie.

Quelle est la meilleure chauve-souris indicatrice d’une Trame Noire ?

Une vingtaine d’espèces sont répertoriées en Centre Val-de-Loire. Chacune a une tolérance variable à la lumière. Les Pipistrelles acceptent une faible luminosité urbaine alors que le Petit rhinolophe est particulièrement sensible à tout éclairage, même résiduel. C’est l’espèce la plus utile pour quantifier des aménagements en faveur des chauves-souris. Sa signature acoustique est typique et ses cris ne portent pas au-delà de 5m, quand on l’entend, on sait qu’il est tout près.

Les limites de l'extinction en cœur de nuit

Toutes les chauves-souris de la région sont nocturnes, mais elles vont exploiter la plus forte densité d’insectes qui émergent, juste après le coucher du soleil. Pour beaucoup d’espèces, elles ont fait leurs courses dans les deux premières heures de la nuit. La gestion des éclairages doit prendre en compte cette particularité et couper les lampadaires à minuit économise certes l’énergie, mais n’aide pas au mieux ces espèces. Pour être conforme aux exigences des chauves-souris, il convient de ne pas éclairer les bâtiments ou les alignements d’arbres connus comme étant des gîtes à chauves-souris, puis de travailler au cas par cas, avec des spécialistes. Préserver la faune sensible à la lumière, là où elle est déjà installée, baisser l’intensité générale, et n’éclairer que si c’est vraiment nécessaire en temps et en lux sont la base du travail. Une lampe mal placée reste une gêne, quelle que soit la nature de son éclairage, et elle doit être déplacée ou réorientée.

À l'inverse, certaines espèces sont attirées par la lumière. En effet, la lumière émise par la lune ou par les étoiles peut constituer un système de guidage pour leur déplacement. C'est le cas par exemple de certains oiseaux migrateurs ou d'insectes comme les papillons de nuit. Aux Etats-Unis, la lumière émise par des buildings situés à proximité de couloirs de migrations détournent les oiseaux de leur chemin jusqu'à entrainer des collisions mortelles avec ces immeubles. Les insectes sont attirés par toutes sources lumineuses émises par des lampadaires, des enseignes lumineuses ou des projecteurs. Dans leur champ de vision, la lumière artificielle va constituer un nouveau repère qu'ils vont confondre avec les astres. Ce piège a pour effet d’empêcher les insectes de fuir un prédateur, de se nourrir ou se reproduire. Le vol en spirale autour des points lumineux va également entraîner un épuisement et un étourdissement, ce qui va considérablement augmenter les risques de prédation et de mortalité.

Ces phénomènes d’attraction et de répulsion se répercute à l’échelle du paysage et sur les trames vertes et bleues. La lumière artificielle la nuit occasionne donc une fragmentation et un mitage nocturne au même titre que certains éléments physiques du paysage (urbanisation, routes, barrages…).

L'ensemble des pollutions, dont la pollution lumineuse, constitue l'une des 5 principales causes d'érosion de la biodiversité à l'échelle mondiale. La lumière artificielle est une cause majeure de disparition des insectes, au même titre que les pesticides, avec plus de 150 insectes qui meurent chaque nuit d'été sous un lampadaire.

-

150

insectes par lampadaire meurent chaque nuit d'été

(source : Eisenbeis & Hassel, 2000)

Zoom sur

Une nuit pas si noire

La biodiversité nocturne a des comportements et des adaptations très variés au manque de lumière. Passer inaperçu est un enjeu important, que ce soit pour les proies ou les prédateurs. Il faut bien comprendre que la luminosité n’est pas nulle la nuit : le ciel étoilé et, selon ses phases, la Lune, nous procurent de la lumière. Une nuit de pleine Lune équivaut approximativement à 7 % de lumière du jour.

Même sans Lune et sans étoile, la nuit n’est pas noire car il existe de nombreux autres rayonnements la nuit qui peuvent être sources de lumière. L’œil humain est capable de voir les ondes lumineuses ayant une longueur d’onde entre 400 nm et 700 nm. Mais d'autres espèces, comme les papillons de nuit et les oiseaux, sont capables de voir une gamme plus large de couleurs, invisibles pour l'humain, dont la lumière ultraviolette (entre 10 et 400 nm). La nuit ne peut donc pas être réduite à l’absence ou présence de lumière.

Le phénomène d'éblouissement

Une espèce animale arrivant sur un éclairage mal orienté, ou surprise par les phares d'une voiture peut se retrouver éblouie : l'excès de lumière perçue peut engendrer des pertes momentanées de repères voire une vision irréversiblement altérée par la destruction des parties sensibles de l'œil dans la rétine. Cet état, temporaire ou pérenne, rend vulnérables les individus qui le subissent. C'est le cas par exemple des chouettes qui peuvent se retrouver éblouies lors de leur déplacement, avec un risque accru de collision avec un obstacle, une voiture par exemple. Il s'agit de la première cause de mortalité de cette espèce en France.

Ce phénomène est aussi responsable de la forte mortalité des hérissons ou des renards près des routes, ces derniers pouvant mettre plusieurs heures à retrouver une vision normale après avoir été aveuglés par une voiture.

La désynchronisation des rythmes biologiques

N’oublions pas la flore, qui regroupe un grand nombre d’espèces. La lumière émise en direction d’un arbre va retarder la chute des feuilles à l’automne contrairement à un arbre d’une même espèce non éclairé. On parle dans ce cas de désynchronisation des rythmes biologiques car l’éclairage allonge artificiellement la durée du jour. La plante ne perçoit pas la diminution de la durée du jour qui engage les processus hormonaux responsables de la sénescence des feuilles. L’ouverture et la fermeture des fleurs sont impactées : chez la violette, la reproduction se fera alors par autofécondation au sein d’une même fleur restée fermée sous l'effet de la lumière ou par croisement avec une autre fleur si celle-ci s’ouvre la nuit. Les conséquences de l’action de la lumière dépassent donc de loin la seule plante, car l’existence d’un brassage génétique est une condition sine qua non pour la pérennité même d’une espèce.

Ce phénomène de désynchronisation est également constaté sur la faune : la lumière artificielle peut prolonger la durée d'activité des oiseaux la nuit. C'est ainsi que l'on observe des chants en pleine nuit ou un déséquilibre du rapport proie / prédateur, ce dernier pouvant chasser plus longtemps son repas devenu visible par le manque d'obscurité.

Fragmentation des habitats et déséquilibre des écosystèmes

La présence de zones éclairées peut constituer une barrière ou un piège limitant le déplacement des espèces : ces dernières ne peuvent plus se nourrir ni se reproduire normalement. Le rapport proie / prédateur évolue également, ce qui a pour impact d'augmenter la mortalité de certaines espèces. La chute de population de quelques espèces spécifiques peut entrainer un effet domino sur la chaine alimentaire perturbant tout un écosystème, y compris sur des espèces diurnes.

Par exemple, la diminution du nombre d'amphibiens qui ne peuvent plus rejoindre leur mare de reproduction à cause d'une route éclairée peut conduire à l'explosion des populations de moustiques dans cette même mare (les amphibiens se nourrissant des larves).

Les insectes jouent également un rôle de pollinisation, de jour comme de nuit. Leur disparition a un impact sur la flore. Le Lierre et le Liseron des haies ouvrent leurs fleurs au crépuscule quand les papillons de nuit sont actifs, et la Clématite dégage une odeur plus forte au crépuscule qui attire son pollinisateur. Une coévolution entre plantes et insectes a abouti à toutes ces adaptations réciproques que la lumière artificielle vient désormais entraver. De récentes études ont prouvé que dans les zones éclairées, la production de fruits est plus faible que dans les espaces non impactés par la pollution lumineuse.

Mais l’influence de la lumière ne s’arrête pas là : en impactant le succès reproducteur des plantes, la quantité de ressource alimentaire disponible pour les pollinisateurs diurnes est alors elle aussi réduite, impactant donc la survie de ces espèces actives en journée.

Quels impacts sur la santé humaine ?

La recherche n’en est qu’à ses prémices mais déjà de nombreuses études montrent que la présence de lumière artificielle pendant les phases d’obscurité peut avoir des effets sur la santé humaine, notamment en modifiant les rythmes biologiques. Toutes les espèces animales et végétales possèdent leur propre horloge biologique, calée sur leur évolution naturelle et l'adaptation de leur rythme d'activité et de leur capacité à capter la lumière.

Chez l’humain, cette horloge interne est réglée sur environ 24 heures, elle est dite « circadienne ». C’est elle qui régule la plupart des rythmes des fonctions biologiques et comportementales de l’organisme, telles que le système éveil/sommeil, la sécrétion d’hormones, la température corporelle, la pression artérielle, la fréquence cardiaque… mais aussi l’humeur ou encore la mémoire.

La lumière, synchronisateur de l’horloge biologique

Différents facteurs contribuent à synchroniser l’horloge biologique sur le rythme de 24 heures. Le plus puissant d’entre eux est la lumière. Son effet dépend de son spectre et de ses caractéristiques d’intensité et de durée. La lumière est captée au niveau de la rétine de l’œil et génère un signal qui est envoyé vers l’horloge biologique, nichée au cœur du cerveau. L’horloge déclenche ainsi la sécrétion de la mélatonine en période d’obscurité qui marque le déclenchement du sommeil. Aussi appelée l’hormone du sommeil, la quantité de mélatonine dans le corps est régulée par l’alternance jour/nuit : elle est sécrétée principalement pendant la nuit, avec généralement un pic vers 2-3 heures du matin puis sa sécrétion diminue progressivement jusqu’au réveil.

L’exposition à la lumière artificielle peut inhiber ou perturber la sécrétion de mélatonine, sécrétée seulement la nuit. Ces dérèglements peuvent entraîner des troubles de la mémoire, de l’attention, du sommeil mais aussi neurocognitifs, immunologiques et cardiovasculaires (Najjar et al., 2014) ainsi qu’une augmentation des risques de cancer du sein et de la prostate, de diabète ou de l’obésité (Tossa et al., 2019). À contrario, l’exposition prolongée à une lumière relativement intense la nuit stimule la production de cortisol, aussi appelée l’hormone du stress. Les perturbations de ce cycle peuvent être associées, chez l’humain, à de nombreuses pathologies comme la polyarthrite rhumatoïde, l’alcoolisme ou la dépression. Elles peuvent aussi être à l’origine de troubles du sommeil ou encore favoriser le vieillissement (Louiset, 2009).

Le phénomène de photo-toxicité

Comme chez certaines espèces animales, un excès de lumière dans l'œil peut conduire à un aveuglement temporaire ou permanent. Il s'agit du même phénomène que lorsque l'on tente de regarder le soleil lors d'une éclipse sans l'équipement de protection adapté. On retrouve ainsi ce phénomène lors de déplacements notamment en voiture : le passage d'une zone non éclairée à une zone éclairée peut demander un temps d'adaptation à l'œil, temps pendant lequel la vue est réduite et devient source d'accident. Ce phénomène est d'autant plus marqué lorsque les éclairages sont mal réglés (mauvaise orientation ou trop forte intensité).

Depuis 2010, l’Anses mène des expertises pour mieux comprendre les effets de la lumière bleue, présente en forte proportion dans les premiers systèmes d’éclairage LED (et dans les écrans du quotidien) sur la santé humaine. Ces expertises ont permis de mettre en évidence des effets nocifs sur la santé visuelle : des dégâts sur la rétine liés à une exposition intense qui, à long terme, contribue à une dégénérescence maculaire précoce. Les lumières émises par les écrans sont le plus souvent montrées du doigt, mais nous manquons encore de recul pour l’éclairage public utilisant cette technologie. (source : ANSES)

Finalement, les effets d'un excès de lumière sur la santé humaine sont assez similaires aux impacts sur le reste de la biodiversité.

Les impacts sur l'astronomie

Les astronomes ont été les premiers à alerter de l'impact de la pollution lumineuse sur la qualité des observations du ciel. En effet, l'augmentation de la quantité de lumière artificielle conduit à une baisse de l'obscurité du ciel nocturne. Cela entraine la dilution, voire la disparition de la lumière émise par les objets célestes. Or c'est en captant et en analysant cette lumière que les astronomes parviennent à analyser la composition des étoiles ou à observer de nouvelles planètes.

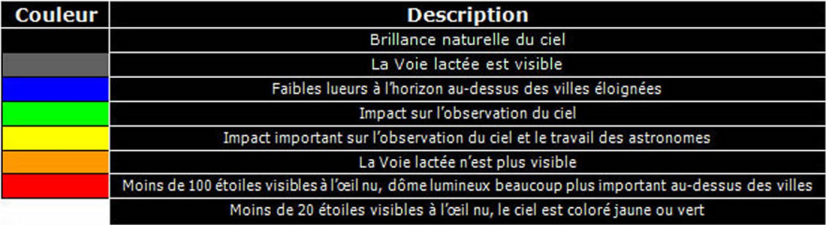

Il existe aujourd'hui une échelle de noirceur du ciel permettant d'en définir la qualité d'observation. Elle part d'un site dépourvu de pollution lumineuse permettant d'observer clairement la voie lactée par exemple, généralement situé dans un espace naturel, jusqu'à un ciel de centre-ville dans lequel il est quasiment impossible d'observer les étoiles, même les plus brillantes.

Les impacts sur la consommation d'énergie

De nombreux acteurs commencent à prendre conscience de l’impact énergétique de l’éclairage. Selon l’ADEME, avant la crise énergétique que nous venons de traverser, l’éclairage public correspondait à 41 % de la consommation d’électricité des communes et émettait annuellement 670 000 tonnes de CO2.

Les efforts consentis collectivement en 2023 ont permis de faire baisser de 26 % la consommation d'électricité en France. Cela est notamment dû aux nombreuses collectivités qui ont mis en place l'extinction de leur éclairage ou qui ont profité des subventions publiques (exemple du fonds vert) pour rénover leur parc d'éclairage.

Bien que l'argument énergétique (et donc financier) soit le plus courant dans la mise en place d'actions sur l'éclairage public, cela constitue une opportunité majeure pour intégrer les enjeux de lutte contre la pollution lumineuse et de préservation de la biodiversité.

-

41 %

de la consommation électrique annuelle des communes (avant 2022)

-

670 000 tonnes

de CO2 émises par an par l'éclairage public

Une pollution réversible

Bien que l'impact soit important, la pollution lumineuse reste l'une des rares pollutions réversibles quasi instantanément. En effet, l'extinction de l'éclairage permet de stopper l'émission de lumière artificielle dont l'impact négatif s'estompe immédiatement. Le vivant peut alors reprendre son développement naturel.

Solutions et actions dans les territoires

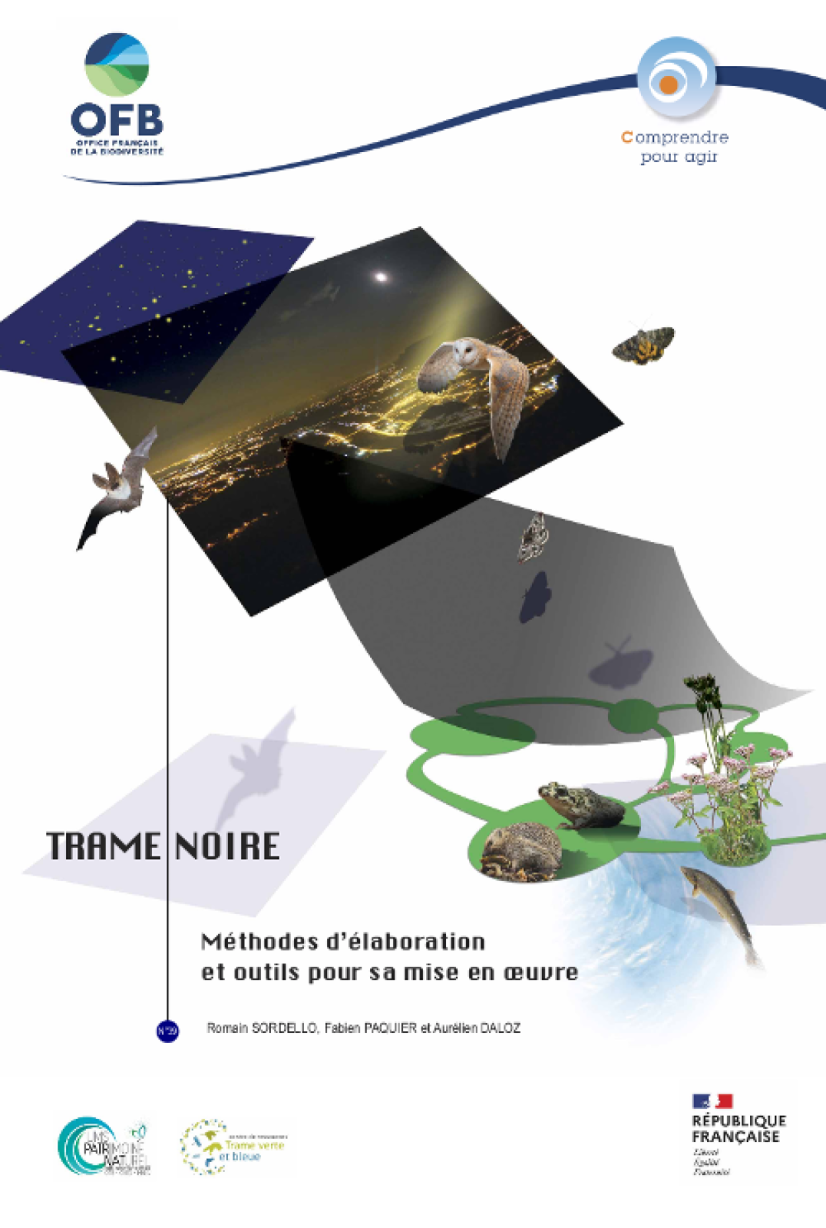

Une démarche de territoire : la trame noire

Une solution se « trame »

Tout le monde peut agir pour lutter contre la pollution lumineuse. Mais, avant d'agir, il est nécessaire de prioriser les actions et d'identifier celles qui pourront avoir le plus gros impact. Pour cela, il est important de prendre le temps de réaliser un diagnostic de son territoire. Ce travail permet également d'associer les acteurs présents et de structurer une réponse collective afin de démultiplier les effets des actions de chacun : on parle alors de Trame Noire.

Complémentaire de la trame verte et bleue, réseau de noyaux de biodiversité reliés par des corridors écologiques, la trame noire permet de matérialiser sur un territoire donné les différents espaces en fonction de leur usages par les espèces nocturnes. Les zones pas ou peu éclairées permettent à des espèces animales de rejoindre leurs zones d'alimentation ou de reproduction sans perturbation, garantissant leur survie. Il est donc nécessaire de préserver en priorité les secteurs à enjeux pour les espèces nocturnes.

Bien que la meilleure solution pour préserver la biodiversité soit de ne plus éclairer, cela n'est pas forcément possible partout et tout le temps : le maintien d'éclairage sur des secteurs à enjeux pour la biodiversité peut conduire au besoin d'arbitrages. Chaque situation demande à être analysée pour trouver la solution qui sera la mieux adaptée pour concilier les usages des habitants et les enjeux de préservation de la biodiversité. Il convient donc de commencer par se questionner sur ces usages, les enjeux de sécurité éventuels et de biodiversité. Une cartographie des éclairages existants superposée aux enjeux écologiques du territoire permet ainsi d'identifier rapidement les points sur lesquels il est prioritaire d'agir. Il est important de noter que le plus souvent les besoins et les enjeux varient également selon l'heure.

Guide méthodologique pour la mise en place d'une trame noire

Pour aider à la réalisation d'une trame noire, l'Office français de la biodiversité a publié un guide méthodologique en 2021.

Concrètement, la matérialisation de la trame noire se base sur la superposition de la cartographie du parc d'éclairage existant avec la cartographie des enjeux biodiversité. Selon le niveau de données disponibles sur le territoire (carte des lampadaires existante ou non, connaissance fine des enjeux écologiques, etc.), il peut être nécessaire de passer par un prestataire pour mener ce travail. Il en ressort le plus souvent 3 catégories d'espaces :

- les secteurs à enjeux biodiversité sans éclairage : ce sont les espaces à préserver de toute nouvelle installation d'éclairage

- les secteurs éclairés sans enjeux biodiversité : lors des interventions sur le matériel d'éclairage, il pourra être mis en œuvre des solutions techniques pour réduire la pollution lumineuse

- les secteurs éclairés à enjeux biodiversité : ce sont les secteurs prioritaires pour mener des actions

Rencontrer une collectivité qui a mis en place une trame noire

Dans le cadre du Biodiv'Tour conçu par l'Agence régionale de la biodiversité, il est possible d'aller rencontrer l'Agglomération de Bourges Plus afin de découvrir les actions mises en place en faveur de sa trame noire. Sur la base des études menées par le PETR Centre-Cher, l'agglomération a réalisé sa trame noire afin de l'inscrire dans son Plan local d'urbanisme.

Un territoire mobilisé

Bien que la mise en place d'une trame noire incombe le plus souvent aux collectivités locales, les actions qui en découlent relèvent de la responsabilité de tous : décideurs publics, entreprises, bureaux d’études, chercheurs ou particuliers, tous peuvent s'investir dans la lutte contre la pollution lumineuse en modifiant la façon d’éclairer les espaces publics, les espaces verts / parkings, ou les jardins, pour continuer les études et connaitre l’impact des nouvelles solutions technologiques.

Il est nécessaire de changer de regard sur les besoins d'éclairage la nuit, selon les lieux et selon les horaires. À l'instar de la gestion des espaces verts, une gestion différenciée de l'éclairage est nécessaire pour éclairer au bon endroit, au bon moment et de la bonne manière.

Zoom sur

Que dit la loi ?

Au titre de son pouvoir de police, le maire a pour mission de veiller à « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques », ce qui comprend notamment « l’éclairage » (Article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales). Ainsi, même en cas de transfert de la compétence "gestion de l'éclairage public" à son intercommunalité ou à un syndicat départemental d'énergie, c'est au maire qu'incombe le choix d'éclairer ou non l'espace public sur sa commune, y compris sur les espaces relevant de la compétence d'une autre collectivité (comme par exemple les routes départementales).

Plusieurs réglementations s'imposent également à l'éclairage extérieur :

- accessibilité sur la voirie et l’espace public (arrêté du 15/01/2007) : aspects qualitatifs de l'éclairage

- accessibilité des Établissements recevant du public (ERP) / Installations ouvertes au public (IOP) (arrêtés des 08/12/14 et 20/04/17) : qualité de l’éclairage, évitement des éblouissements, niveaux d’éclairement minimum des accès, des parkings...

- Code du Travail (art. R 4223) : niveaux d’éclairement minimum des espaces circulés et des zones extérieures

- réglementation portant sur la publicité (dont publicité lumineuse), les enseignes et les pré-enseignes (Code de l’Environnement) : interdictions et prescriptions, possibilité d’adaptation locale plus restrictive (règlement local de publicité)

Mais le principal texte régissant l'éclairage public est l'arrêté ministériel de décembre 2018 : le Ministère de la Transition Écologique a publié un arrêté ministériel visant "la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumineuses". Il vient renforcer la réglementation afin de réduire la pollution lumineuse ainsi que les consommations d'énergie associées et préserver la qualité des observations du ciel. Deux autres arrêtés sont venus compléter ces éléments en mai 2019.

Ainsi, la réglementation définit plusieurs catégories d'installations d'éclairage (éclairages d'extérieurs, mises en lumière, équipements sportifs, bâtiments non résidentiels, parcs de stationnement...) auxquels sont associés des prescriptions temporelles (c'est à dire des obligations d'extinction) et des prescriptions techniques (caractéristiques propres à l'équipement).

L'ensemble de ces nouvelles obligations s'appliqueront sur tous les éclairages existants et les nouvelles installations le 1er janvier 2025.

Pour en savoir plus, le CEREMA propose un décryptage détaillé.

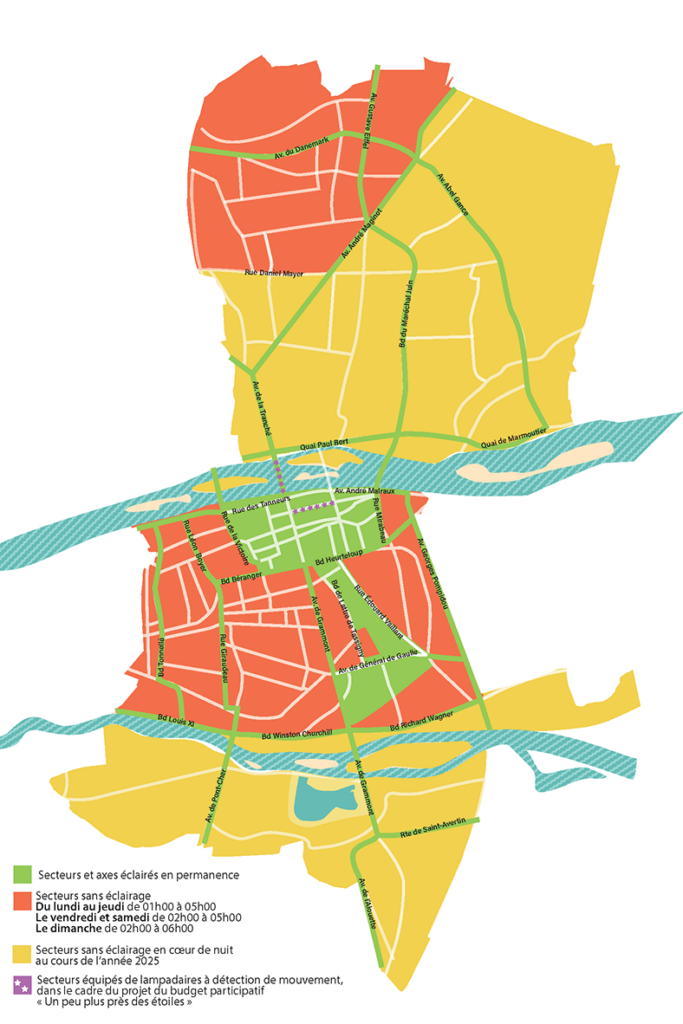

L'extinction, un choix éclairé à cibler

L'extinction, premier objectif méthodologique

L'extinction totale permet la réversibilité de la pollution lumineuse. C'est la solution la plus simple, la plus économique et la plus favorable à la biodiversité. Cependant, sa mise en œuvre n'est pas toujours facile car les activités humaines peuvent nécessiter un éclairage. En effet, en ville et sur les lieux plus fréquentés, les crépuscules et aubes sont les moments les plus sensibles : encore beaucoup d'activités humaines nécessitent de l'éclairage alors qu'il s'agit d'une période d'intense activité de la faune notamment. L'éclairage devient donc utile à la société mais néfaste pour la biodiversité. Cela montre également les limites d'une extinction seulement en cœur de nuit (23h-5h par exemple) car à ces moments là, l'impact favorable de l'extinction sur la biodiversité sera moins important.

Il est donc important de pouvoir définir spatialement les secteurs nécessitant un éclairage (centres villes avec des commerces, restaurants, activités de loisirs, zones d'activités fonctionnant la nuit...) et ceux où l'extinction peut être envisagée (zones résidentielles ou encore des zones d'activités ne fonctionnant pas la nuit).

Lorsque l'éclairage est nécessaire, des solutions techniques existent pour réduire la pollution lumineuse et en particulier l'impact sur la biodiversité.

De la voirie au bâti : des solutions pour tous les usages

Il existe de plus en plus de solutions techniques pour adapter l’éclairage aux besoins et réduire l’éclairage superflu ou l’optimiser sur les espaces où il est nécessaire. De nombreux acteurs agissent déjà pour lutter contre la pollution lumineuse :

- extinction partielle ou totale par des collectivités

- mise en place de détecteurs de présence

- mise en place de variateurs d'intensité

- développement de solutions techniques alternatives passives (c'est à dire n'émettant pas de lumière mais réfléchissant la lumière qu'elles reçoivent)

Face à ce constat, il est primordial que les enjeux de réduction de l'impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité soient pris en compte lors des projets de rénovation des parcs d'éclairage public. En effet, la crise énergétique actuelle conduit de nombreuses collectivités à investir dans la modernisation de leurs éclairages. Il s'agit alors de choisir parmi la diversité de solutions pour favoriser la biodiversité tout en assurant la fonction première de l’éclairage public : sécuriser l'activité humaine nocturne (déplacement, vie économique et de loisirs...).

Ainsi, lorsqu'on ne peut pas éteindre, il existe différentes possibilités selon les usages.

La voirie

Extinction partielle, détection des mouvements et variations d'intensité

Avec la modernisation du matériel et en particulier le passage en lampe Leds, de nouvelles solutions sont possibles.

En effet, lorsque la collectivité a identifié les secteurs dont l'usage nécessite un éclairage (ex : lieux très fréquentés à un horaire précis comme à proximité d'un restaurant, d'un cinéma...) ou au niveau de points insécurisants pour les habitant·es (par exemple, des passages piétons empruntés par les enfants lors des trajets matinaux ou tardifs vers les écoles/collèges, pistes cyclables...), elle peut décider de mettre en place un éclairage soit partiel (seulement aux horaires sensibles), soit par détecteur de mouvements.

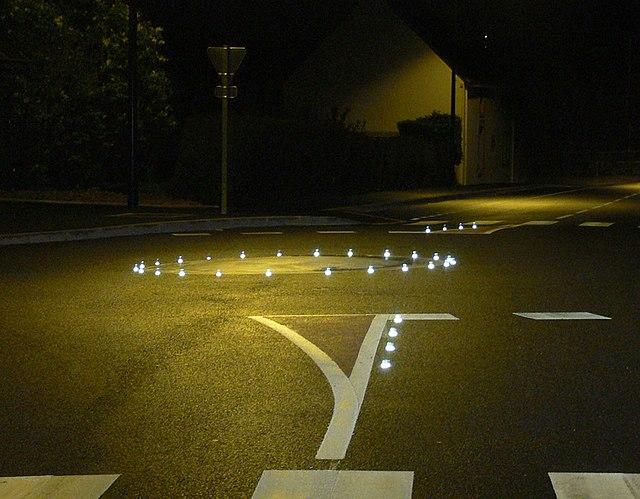

Un système de détection permet à une rue en Leds d’être en forte réduction d’intensité, voire en extinction en fonctionnement normal et de monter à une intensité plus forte au passage d’une voiture, d’un vélo ou d’un piéton, puis de retrouver une faible intensité d’ambiance après le passage. Ce dispositif fonctionne bien sur les parkings, les rues à sens unique, à faible circulation et faible vitesse (dans un lotissement par exemple). Des passages piétons peuvent également bénéficier d’un tel dispositif, comme sur la commune de Brinon-sur-Sauldre, dans le département du Cher.

Une fois l'identification des différents secteurs et des solutions envisagées, il est nécessaire d'installer le matériel adapté.

Les lampadaires : le passage aux Leds est une opportunité pour la biodiversité

En Centre-Val de Loire, environ la moitié de l'éclairage public se fait encore au moyen de lampes sodium à haute pression. Ces dernières vont être interdites d'ici 2026 car elles ont un impact environnemental important : émission de CO2, présence de mercure, consommation énergétique forte... De plus, elles ne permettent pas beaucoup de souplesse d'utilisation. Par exemple, il n'est pas possible d'installer des détecteurs de présence. Ainsi, la modernisation des parcs d'éclairage va entrainer progressivement leur suppression au profit des lampes Leds qui présentent quant à elles de nombreux avantages : consommation énergétique et empreinte carbone plus faible, durée de vie plus longue et une plus grande flexibilité d'usage.

Le passage aux Leds offre beaucoup d’avantages, notamment économiques, mais aussi écologiques. Tout d’abord, seules les installations en Leds peuvent permettre des variations fréquentes de leur intensité lumineuse. C’est un atout majeur car un éclairage Leds pourra être ainsi couplé avec différents mécanismes :

- Une baisse d’intensité lumineuse, jusqu’à 80% de réduction, permet de limiter considérablement les effets sur la biodiversité, tout en continuant à assurer une présence lumineuse rassurante pour les usagers

- La variation de la couleur de l’éclairage, exprimée en degrés Kelvin (K). Plus K est haut, plus la lumière est froide (blanc intense, voire couleur bleutée) et plus la lumière est impactante pour la biodiversité. Afin de limiter cet effet, la température de couleur doit être inférieure à 3000 K afin de tendre vers une lumière jaune, voire orangée (dite aussi ambrée). Un éclairage à 2700 K peut être préconisé, voire inférieur à 2400 K lorsqu’il y a des enjeux forts pour la biodiversité. Certains éclairages Leds combinent les possibilités d’un éclairage très lumineux en début de nuit à un passage en éclairage doux et chaud lorsque les espèces animales commencent leur vie nocturne, permettant ainsi de bien sécuriser la circulation en fin de journée puis de préserver la biodiversité en avançant dans la nuit. Ce type d’équipement a été installé, par exemple, dans la commune de Chârost, dans le département du Cher.

En termes économiques, il est à noter qu’une rue éclairée en Leds, bien gérée en terme d’abaissement d’intensité en cœur de nuit, consomme toujours moins qu’une rue en lampes sodium avec une extinction totale de minuit à 5h du matin par exemple.

Ainsi, il est primordial que toutes les collectivités qui engagent la transformation de leur parc d'éclairage pour passer en Leds, le plus souvent pour des raisons économiques et énergétiques, profitent de ces travaux pour installer des Leds dont les températures de couleurs impactent le moins possible la biodiversité.

Zoom sur

Les décorations de noël, une tradition qui peut être modérée

Lors des fêtes de fin d'année, la coutume encourage l'installation de décorations lumineuses dans les rues mais également sur les maisons. Cela n'est pas sans impact sur la biodiversité. Sans aller jusqu'à interdire ces installations, il est important de tenir compte de plusieurs caractéristiques techniques dans le choix de ses décorations :

- limiter la durée d'installation pour ne pas allonger la période d'exposition au delà d'un mois autour des fêtes ;

- installer un minuteur pour éteindre automatiquement les décorations en milieu de nuit ;

- ne pas installer de décorations dans les secteurs à enjeux biodiversité ;

- éviter au maximum les installations émettant des lumières bleues (>3000K) au profit des couleurs rouges et orangées (entre 1800 et 2400 K)

- limiter les lumières clignotantes dont les effets sur la biodiversité restent peu connus.

Il est également conseillé de mettre en place des actions de sensibilisation durant cette période de l'année et à l'inverse, de ne pas encourager ces pratiques via des concours de décorations de maisons par exemple.

Illuminations de Noël à Strasbourg

Les solutions passives

Les catadioptres ou systèmes rétroréfléchissants

Très présents sur les vélos, trottinettes, véhicules à moteur..., les catadioptres ont la capacité de réfléchir la lumière qu'ils reçoivent. Ils peuvent être également utilisés sur la voirie, afin par exemple de signaler un passage piéton, un obstacle, un rétrécissement de la chaussée, ou encore un aménagement de type rond-point, ou une piste cyclable. Ces dispositifs peuvent être suffisants pour permettre une sécurisation d'un carrefour ou autre point de danger et ne produisent pas de pollution lumineuse. Ils sont moins perturbants pour la biodiversité et ne contribuent pas au halo lumineux.

Peinture phosphorescente, quels impacts ?

Les peintures phosphorescentes (émission la nuit de la lumière stockée la journée) sont encore peu utilisées en France. Les études scientifiques sur le potentiel impact de ces nouveaux modes d’éclairage manquent.

L’utilisation de peinture phosphorescente au sol, pour marquer un passage piéton ou un virage dangereux par exemple, semble être moins néfaste que des lampadaires allumés toute la nuit (intensité lumineuse bien inférieure, surface « éclairée » très restreinte). Cependant, la phosphorescence restitue la lumière emmagasinée dans la journée (et par les phares des voitures) de façon continue, même en l'absence de besoin. Sa durabilité dans le temps reste également une inconnue avec le risque possible de pollution pour l'environnement.

Cependant, dans des contextes très urbanisés où l’impact de l’éclairage est très important, la bioluminescence et les peintures photoluminescentes peuvent s’avérer utiles pour diminuer la pollution lumineuse. En effet, certaines voies de circulation très passagères sont éclairées du crépuscule jusqu’à une heure du matin (voir plus) par souci de sécurité des usagers. L’utilisation de ces techniques alternatives peut permettre d’éteindre les lumières plus tôt en soirée, tout en assurant un balisage nettement visible pour les usagers.

Et à l'avenir ?

De nouveaux types d’éclairages, basés sur la bioluminescence, seront aussi à explorer dans les prochaines années, des éclairages « naturels » basés sur la lumière dégagée par des organismes vivants, notamment des bactéries cultivables en laboratoire. Encore un peu de patience…

Le bâti

Les bâtiments, surtout anciens, peuvent abriter de nombreuses espèces : oiseaux, chauves-souris... Avant d'éclairer un bâtiment, il est donc nécessaire d'inventorier la biodiversité présente sur le bâti. Suite à cet inventaire, les associations naturalistes peuvent conseiller des solutions pour adapter l'éclairage à la présence de ces espèces. C’est la démarche menée, par exemple, par le Syndicat Départemental d’Énergie du Cher avec l'association de protection des chauves-souris "Chauve qui peut".

Une mise en valeur du patrimoine communal, pas forcément lumineuse

On peut tout d'abord imaginer ne pas passer forcément par l'éclairage du bâtiment pour le valoriser. Les collectivités peuvent faire de leurs Faucons pèlerins, Chouette chevêche ou Tourterelles, des ambassadeurs de leur patrimoine bâti et profiter de leur présence pour créer des événements avec leurs habitant·es autour de leur valorisation. Cela peut être l'occasion de faire vivre des lieux parfois peu visités et créer du lien.

Penser sobriété, éclairage partiel, couleur et orientation

Lorsque l'on souhaite installer une valorisation lumineuse d'un bâtiment, il est nécessaire de se poser les bonnes questions :

- Est-ce que des espèces sont présentes sur ou dans le bâtiment ?

- Est-il nécessaire d'éclairer toutes les façades ? En particulier, si le bâtiment contient des accès privilégiés pour rentrer sous la toiture, il faudra éviter d'éclairer cette zone.

- Est-il nécessaire de toujours éclairer le bâtiment ou seulement à certaines occasions ? Ne peut-on pas limiter la valorisation à des dates spécifiques ?

Dans le cas où un éclairage doit être installé, il est préconisé de choisir une température de couleur la plus basse possible (avoir un résultat ambré / orangé), de ne pas orienter du bas vers le haut, d'installer des lampes de faible intensité directement à l'endroit que l'on veut mettre en valeur afin de créer des jeux d'ombres sur la façade...

Les espaces privés

Les espaces privés représentent une source importante de pollution lumineuse. Cela comprend aussi bien les parkings d'entreprises, les zones commerciales, les zones d'activités, les espaces intérieurs de copropriétés, les enseignes publicitaires que les jardins de particuliers.

Pour chaque situation, il est nécessaire de se questionner sur le besoin réel en éclairage pour mettre en place des solutions adaptées. Le plus souvent, la mise en place de détecteurs de présence sur des zones peu ou pas fréquentées permet de maintenir un niveau de sécurité suffisant, les éclairages se déclenchant en cas de mouvement. Le choix des couleurs d'éclairage constitue également un levier pour réduire l'impact de la lumière artificielle : de plus en plus d'entreprises ayant une activité la nuit installent des Leds de couleurs ambrées (<2400K) pour continuer de travailler en réduisant leur impact.

Les jardins de particuliers

Pour des raisons de mise en valeur, d’éclairage des allées ou pour avoir un sentiment de sécurité, de plus en plus de personnes ont recours à des lampes autonomes avec de l’énergie solaire. Ces lampes ne sont pas comparables en terme d’intensité lumineuse à un lampadaire, cependant leur faible éclairement impacte malgré tout la biodiversité surtout si ces lampes sont allumées toute la nuit. Pour donner un ordre d’idée, la pleine lune émet environ 0.7 lux et la lumière générée est tellement importante que l’activité de la faune est nettement réduite.

Pour les lampes solaires, ces dernières ont un pouvoir d’éclairement de 1 lux voir plus. On constate donc que même à faible intensité, chaque point lumineux engendrera soit de l’attraction soit de la répulsion.

Un détecteur de mouvement peut être la solution la plus simple pour limiter l’éclairage artificiel autour d’une maison. Enfin, concernant l’éclairage intérieur d’une maison, rien de tel que de fermer ses volets la nuit pour empêcher la diffusion de la lumière vers l’extérieur.

Cas particulier des enseignes et panneaux publicitaires

Dans les villes, de nombreux commerces laissent leurs enseignes (voire leurs vitrines) allumées la nuit afin de rester visibles malgré une réglementation qui impose leur extinction 1h après la fermeture et jusqu'à 1h avant l'ouverture.

Par ailleurs, de plus en plus de panneaux publicitaires sont illuminés toute la nuit et de nouveaux modèles de panneaux vidéos sont installés, augmentant la pollution lumineuse.

C'est aux collectivités de règlementer ces installations au travers du règlement local de publicité en définissant des règles pour limiter leur déploiement.

Communiquer, sensibiliser et valoriser

La sensibilisation, une démarche sur le long terme

Les projets de réduction de l’éclairage ne peuvent se concevoir que si on les accompagne d’une sensibilisation importante de tous les citoyen·nes et acteurs du territoire concerné.

Sensibiliser et mobiliser tous les publics - citoyen·nes mais aussi acteurs privés comme publics - est en effet indispensable pour activer le changement de culture sur le rapport à la lumière et à l’obscurité, et faciliter ainsi l’acceptation des nouvelles pratiques sur l’éclairage public.

Différents moyens et canaux de communication peuvent être utilisés en fonction des publics visés : affiches, articles dans les bulletins municipaux / sites internet, réunions publiques, animations nocturnes...

Le partage de bonnes pratiques et la présentation de cas concrets de prise en main de cette thématique est un bon moyen d’encourager sa prise en compte par les élu·es.

Les manifestations et évènements nationaux constituent également une bonne opportunité dont les collectivités peuvent se saisir pour informer et sensibiliser la population à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. Ils sont au nombre de cinq :

- La nuit de la chouette : évènement organisé en France depuis 1995 par la Fédération des Parcs naturels régionaux de France et la Ligue pour la Protection des Oiseaux pour faire découvrir la faune nocturne et plus particulièrement les rapaces.

- Le jour de la nuit : grande manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et à la beauté du ciel étoilé.

- La nuit internationale de la chauve-souris : évènement organisé en août par Eurobats et la Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères qui permet à un large public de découvrir ces espèces mais aussi les actions de protection mises en place pour les préserver.

- La nuit des étoiles : manifestations astronomiques estivales organisées tous les ans en France.

- La nuit est belle : opération lancée en Suisse et qui gagne petit à petit la France, visant à sensibiliser aux impacts de la pollution lumineuse sur la biodiversité, la santé humaine et les consommations d’énergie.

Ces évènements nationaux sont relayés partout à travers la France, y compris en Centre-Val de Loire où les associations de protection de l’environnement, les clubs d’astronomie, les parcs naturels régionaux..., se réunissent pour proposer différentes activités spécialisées. Conférences, sorties nocturnes, projections de films, spectacles, ateliers de fabrication, ateliers Fresque de la trame noire, observation des étoiles... les types d’activités proposées peuvent être très variés.

En dehors de ces évènements, de nombreuses animations peuvent être proposées localement. Pour les connaître, il convient de se rapprocher des structures existantes sur le territoire œuvrant dans ce domaine (associations naturalistes...).

Au-delà des programmations d’activités et évènements, des supports pédagogiques sont accessibles pour parler de pollution lumineuse et sensibiliser à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé.

Par exemple, l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturnes (ANPCEN) a publié un livret pédagogique « Préserver la nuit, c’est notre affaire à tous » à destination du grand public.

La coalition régionale pour la préservation de la biodiversité et des paysages nocturnes, coordonnée par l’URCPIE Centre-Val de Loire et qui fédère des acteurs issus d’horizons variés (associations environnementales, entreprises, clubs d’astronomie, décideurs politiques), développe et diffuse de la connaissance accessible à tou·te·s. Une foire aux questions devrait voir le jour prochainement.

Valorisation de vos démarches : le label Villes et villages étoilés

Lorsque des actions ont été mises en œuvre, il est important de les valoriser afin de sensibiliser et inciter les autres acteurs de son territoire à agir à son tour. "Villes et villages étoilés", label national organisé par l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturnes (ANPCEN), valorise les communes et les territoires qui décident de mener des actions pour assurer une meilleure qualité de la nuit et de l'environnement nocturne.

La chouette, un rapace nocturne

À consulter

Contact

Benjamin VIRELY

En charge de l'accompagnement des acteurs

Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire (ARB CVL)

Vous aimerez aussi

Acteur

Chauve-qui-peut

Chauve-qui-peut est une association qui a pour but d'aider à la protection des chauves-souris. Ses moyens sont notamment : les aménagements, les interventions sur le terrain ou tout autre moyen susceptible de participer à la conservation de ces...

Acteur

Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) Val de Loire

Le CPIE a pour mission de développer des actions de valorisation, de sensibilisation, de gestion de l’environnement et d’accompagner le territoire vers une transition.

Acteur

Union régionale des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement Centre-Val de Loire (URCPIE)

L’Union régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement Centre-Val de Loire (URCPIE Centre-Val de Loire) est un réseau régional qui œuvre sur le territoire de la Région Centre-Val de Loire en faveur de la transition écologique et...

Acteur

Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) Brenne-Berry

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Brenne-Berry est une Association de loi 1901 qui mène de nombreuses missions en lien avec l’éducation à l’environnement, la formation professionnelle et l’accompagnement de démarches de...

Idée d'action

Labelliser mon territoire "Villes et villages étoilés"

"Villes et villages étoilés", label national organisé par l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturnes (ANPCEN), valorise les communes et les territoires qui décident de mener des actions pour assurer une...

Page

Éclairage et biodiversité à Bourges

Éteindre, une idée lumineuse ! Les enjeux d'une nuit noire La biodiversité nocturne : 85% du territoire métropolitain est exposé à un niveau élevé de pollution lumineuse*. Cette pollution impacte directement la vie nocturne de nombreuses espèces...

Retour sur événement

Le 20 mai .22

Gérer son éclairage, une idée lumineuse pour la biodiversité

Retrouvez le contenu de cette journée destinée aux collectivités qui a permis de mieux appréhender les liens entre leurs compétences et les impacts de l'éclairage sur la biodiversité.

Retour d'expérience

Trame noire du territoire de Bourges Plus (18)

Par un rôle d'animation auprès des acteurs du territoire (communes, commerçants, entreprises, particuliers...), la communauté d'agglomération incite ces derniers à réduire la pollution lumineuse nocturne (éclairage public, éclairage des vitrines...

Acteur

Association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturnes (ANPCEN)

L'ANCPEN est dédié aux enjeux pluriels de la qualité de la nuit et de l'environnement nocturne

Page

Tout savoir sur la pollution lumineuse - la foire aux questions

La nuit, patrimoine commun et refuge pour la biodiversité, subit les effets de la pollution lumineuse. Cette foire aux questions, portée par la coalition Trame Noire en Centre-Val de Loire, guide élu·es, professionnel·les et citoyen·nes pour mieux...