- Découvrir

- L'Observatoire

- Publications de l'Observatoire

- Les indicateurs de l'Observatoire

- Indicateur | Suivi de l'agriculture biologique

Indicateur | Suivi de l'agriculture biologique

L'agriculture biologique assure une production menée sans produit phytosanitaire de synthèse, ni engrais minéraux. Son intérêt pour la biodiversité est grand. Par cet indicateur de suivi, l'Observatoire rend compte des tendances régionales de conversion à l’agriculture biologique et des dynamiques par département.

Culture d'avoine et de lentillon en petite Beauce ©L. Roger-Perrier, ARB

Culture d'avoine et de lentillon en petite Beauce ©L. Roger-Perrier, ARB

- Démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences. Pour les systèmes humains, il s’agit d’atténuer les effets préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques. Pour les systèmes naturels, l’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au climat attendu ainsi qu’à ses conséquences (GIEC).

- suspension de particules dans un gaz

- pouvoir réfléchissant d’une surface

- basiques, le contraire d'acides

- dépôt sédimentaire transporté par les eaux d’un cours d’eau (gravier, sable, argile…)

- coléoptères ravageurs des crucifères (colza, choux).

- qui disséminent leurs grains de pollen grâce au vent

- cavités profondes et irrégulières

- désigne un sol cultivé en agriculture

- période sévère de basses eaux

- Intervention humaine visant à réduire les sources ou à renforcer les puits de gaz à effet de serre (GIEC).

- ensemble des espèces d'oiseaux d'une région donnée

- remblais de terres et de graviers le long d'un cours d'eau, qui permettent de former les méandres (virages)

- En biologie, ensemble de la matière organique d'origine végétale, animale, bactérienne ou fongique.

- processus d'innovation et ingénierie qui s'inspire des formes, matières, propriétés, processus et fonctions du vivant

- dont la coquille est formée de deux valves, reliées par une charnière, un ligament corné flexible et un ou deux muscles > par exemple chez les coques, moules, palourdes, pétoncles, huîtres, couteaux, coquilles Saint-Jacques...

- sur des sols calcaires

- matière naturelle qui compose la carapace des insectes (se prononce [ki.tin])

- moyenne des conditions météorologiques sur une longue période (30 ans)

- phénomène physique à l’origine d’échange de chaleur via un fluide

- montées soudaines du niveau d'eau dans un cours d'eau

- qualifie un organisme aquicole vivant et se reproduisant en eau douce

- petites particules circulaires et minces qui ornent la surface supérieure du corps

- Arrêt du remplissage du grain de blé lors de sa phase de maturation à cause de trop grandes chaleurs (canicule). Cela a pour effet de diminuer le poids du grain et donc le rendement.

- étude scientifique du comportement animal principalement en milieu naturel

- niveler, lisser

- les ailes dures qui recouvrent l’abdomen d'insectes comme les coléoptères

- obstruction du lit d'un cours d'eau

- période où le niveau d'eau d'un cours d'eau est le plus bas

- accumulation excessive de nutriments au sein d'un écosystème aquatique.

- le cumul des expositions à des facteurs environnementaux (c'est-à-dire non génétiques) que subit un organisme, de sa conception à sa fin de vie, en passant par le développement in utero, complétant l'effet du génome

- épanchements de liquide organique

- types différents d'écoulement présents dans un cours d'eau (rapides, plats, radiers, mouilles)

- action de couper et enlever les plantes aquatiques des rivières ou des étangs

- Cours d'eau se jetant directement dans la mer, quelle que soit son importance

- Phénomène artificiel de morcellement de l'espace (définition de l'Insee)

- période de reproduction des poissons

- lieux aquatiques où se reproduisent les poissons et les amphibiens et par extension les mollusques et les crustacés - l'endroit où les femelles déposent leurs œufs

- une zone de gagnage est un endroit utilisé par des animaux sauvages pour se nourrir

- Qui concerne la répartition selon leur diamètre, des particules des roches, sables, et graviers.

- Le Groupement d’intérêt scientifique (GIS) sur le sol, regroupant les ministères de l’agriculture et de l’environnement, l’OFB, l’INRAE, l’IGN, le BRGM, l’ADEME et l’IRD a pour mission de compiler et traiter les informations sur les sols relative à leur inventaire, leur conservation, leur analyse et leur qualité.

- Plante qui vit dans la vase mais dont les feuilles sont au-dessus de la ligne de flottaison : l'appareil végétatif et reproducteur est totalement aérien.

- qui possède les organes reproducteurs des deux sexes

- mouvement, distribution et qualité de l'eau

- L’hydromorphologie c’est l’étude de la morphologie des cours d'eau (nature du sol, débit, pente, granulométrie du fond, etc.) des cours d’eau, fleuves et rivières, et notamment l’évolution des profils en long et en travers et du tracé planimétrique. <br />L’hydromorphologie c’est aussi l’étude des caractéristiques physiques naturelles des rivières et de leurs annexes hydrauliques (les variations de profondeur, de courant, la structure et la politique d’entretien et d’aménagement de ces rivières et fleuves).

- Plante semi-aquatique qui nécessite d'avoir les racines mouillées. Elle a un absolu besoin de vivre dans l'eau et non seulement en milieu humide.

- Plante issue de lieux humides et parfois temporairement inondés. Elle peut vivre en milieu terrestre.

- à propos d'un flux, qui se dirige vers un système avec lequel il va interagir

- Espèce qui est liée très fortement à cet organisme ou ce milieu et qui peut difficilement vivre sans celui-ci

- rayonnements électromagnétiques d’une longueur d’onde supérieure à celle de la lumière, ne leur permettant pas d’être visibles.

- qui sont faites de bois ou qui ressemblent à du bois

- qui mangent la lignine, principal composant du bois avec la cellulose et l'hémicellulose

- feuilles mortes, aiguilles, branches, fruits, mousses que composent les premiers centimètres sur le sol

- variations artificielles du niveau d'eau d'un plan d'eau, d'une voie navigable ou d'une retenue exploitée

- le temps qu'il fait à un instant et à un endroit donnés

- Urbanisation dispersée (habitat individuel, bâtiments agricoles, etc.) dans des espaces demeurés naturels, agricoles ou forestiers.

- Petite protubérance en forme de boule au niveau des racines des plantes, développée sous l'action d'une symbiose entre la plante et des bactéries fixatrices d'azote. Les racines des légumineuses (pois, fèves, trèfles) en sont garnies.

- Petites protubérances en forme de boules au niveau des racines des plantes, développées sous l'action d'une symbiose entre la plante et des bactéries fixatrices d'azote. Les racines des légumineuses (pois, fèves, trèfles) en sont garnies.

- seuils, radiers de pont, passages busés, barrages, etc. qui sont de nature à altérer la migration des espèces aquatiques, ainsi que la diversité et la qualité des habitats naturels disponibles (définition de l'Insee)

- Plus vaste écozone du globe terrestre, elle regroupe l’Europe, l’Asie du nord, l’Afrique du nord et une petite partie du Moyen-Orient.

- relatifs aux marais

- Un peuplement forestier se caractérise par un mode de renouvellement des arbres (régénération naturelle ou artificielle), par un régime (futaie, taillis, taillis sous futaie), par la structure (âge des arbres) et par la répartition des différentes essences d’arbres.

- Étude de l'évolution des phénomènes cycliques de la vie des plantes (germination, floraison...) et des animaux (migration, hibernation...) en fonction des variations climatiques.

- durée quotidienne de la lumière du jour

- Processus par lequel les plantes fabriquent des sucres et de l'oxygène à partir de la lumière et du CO2

- végétaux communément appelés roseaux, genre de plantes herbacées de la famille des Poaceae

- Un protocole expérimental désigne l'ensemble des étapes et des règles à respecter pour mener une expérience scientifique.

- Action qui consiste à remettre le cours d’eau dans une configuration plus naturelle, en recréant ses anciens méandres ou en créant un nouveau tracé avec des profils variés

- Linéaire d'arbres en bordures de cours d'eau

- Combinaison de la probabilité d’une inondation et des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées à une inondation.

- Cours d’eau moyennement important, alimenté en eau par d’autres cours d’eau (affluents) et confluant avec un cours d’eau de plus grande importance

- Petit cours d'eau peu profond, au débit modéré

- se dit d'un organisme qui réalise tout ou une partie de son cycle de vie dans le bois en décomposition, ou des produits de cette décomposition.

- se dit d'organismes qui réalisent tout ou une partie de leur cycle de vie dans le bois en décomposition, ou des produits de cette décomposition.

- processus selon lequel des particules de matières se déposent en couches

- ensemble de particules en suspension dans l'eau, l'atmosphère ou la glace, qui a finit par se déposer sous l'effet de la pesanteur souvent en couches ou strates successives

- groupes d'espèces

- méthodes limitant le travail du sol

- micro-formes en buttes ou en mottes plus ou moins arrondies, de 40 centimètres à plus d'un mètre de haut

- trouble, mêlé de particules en suspension rendant la matière opaque

- Capacité d'une entreprise à générer de la richesse par son cycle de production

- millième de millimètre

Pertes d'habitats, chute de 30 % de l'abondance des oiseaux en milieu agricole (suivis STOC 1989-2019), diminution de 37 % des abeilles sauvages et 31 % des papillons à l'échelle européenne (Rapport IPBES sur les pollinisateurs, 2016), augmentation des pollutions dans les eaux superficielles et souterraines, érosion des sols... Le constat de perte de biodiversité en milieu agricole est conséquent. Un changement des pratiques agricoles intensives doit s'opérer pour restaurer les milieux dégradés, et retrouver un équilibre entre faune et flore sauvages, et faune et flore cultivées.

L'agriculture biologique (qui apparait déjà dans les années 1920), se développe réellement à compter des années 50 et s'affirme contre l'intensification de l'agriculture et la dépendance aux industries (produits phytosanitaires, engrais de synthèse...). Pour gérer les maladies, la fertilisation, les ravageurs et les herbes indésirables (adventices) dans les parcelles cultivées, des solutions alternatives sont appliquées, telles que la rotation des cultures, qui amène plus de diversité végétale dans les paysages et permet de casser les cycles des ravageurs, la fertilisation par la matière organique (fumier, compost), le travail mécanique du sol (herse, bineuse), l’utilisation d’auxiliaires de culture (insectes pollinisateurs et prédateurs naturels). Par ces méthodes, l’agriculture biologique permet de réduire les pressions sur la biodiversité (notamment sur les oiseaux nicheurs spécialistes des milieux agricoles) et de préserver la qualité de l’eau.

Depuis 1991, l'agriculture biologique est une agriculture encadrée par un règlement européen qui exclut l'utilisation de produits chimiques de synthèse (pesticides et engrais), d'organismes génétiquement modifiés (OGM) et limite l'utilisation d'intrants (produits non naturellement présents, ajoutés pour améliorer le rendement). Le producteur, le transformateur et même le distributeur s’engagent à travers un cahier des charges rigoureux pour pouvoir bénéficier du label. Des contrôles sont effectués chaque année par un organisme certificateur indépendant. La réglementation est régulièrement mise à jour, un nouveau règlement européen pour l'agriculture biologique s'applique ainsi depuis 2022.

Les objectifs européens et français

En Europe, la Politique agricole commune (PAC) fixe des objectifs retranscrits dans des plans d'actions nationaux. Ainsi avec la nouvelle PAC 2023-2027, l’Europe annonce un objectif de 25 % des surfaces menées en agriculture biologique d’ici 2030 à l'échelle européenne (près de 10 % de la surface agricole utile (SAU) est en production biologique en Europe en 2021).

En France, le précédent plan Ambition Bio 2022, fixait un objectif de 15 % de la SAU menée en bio, en 2022. Le résultat est de 10,1 % de la SAU menés en agriculture biologique (AB) en 2024. Le plan national Ambition bio 2027, prend la relève du précédent, et fixe de nouveaux objectifs pour atteindre 18 % de la SAU menés en AB d'ici 2027.

Pour en savoir plus :

Suivi de l'agriculture biologique

En France

En France et dans les territoires, les données de suivi du développement de l'agriculture biologique sont fournis par l'Agence bio, qui œuvre pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique.

Ici, chiffres extraits en juillet 2025.

-

14,9 %

des fermes françaises sont engagées en AB

-

10,1 %

de la SAU française est menée en AB

-

29 %

des produits AB sont importés

Pour en savoir plus :

En Centre-Val de Loire

L'indicateur de l'Observatoire de la biodiversité utilise les données exportées depuis l'Agence bio et validées par l'Observatoire régional de l'agriculture biologique (ORAB) co-piloté par la DRAAF, Bio Centre et la Chambre régionale d'agriculture (série des données = été 2025).

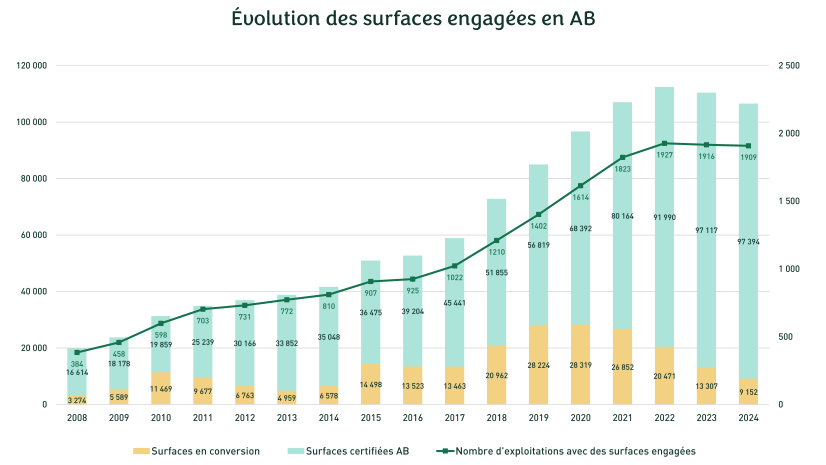

Aussi, en 2024, en région :

-

10 %

des fermes régionales sont engagées en AB

-

4,5 %

de la SAU régionale est menée en AB

-

14è

rang français

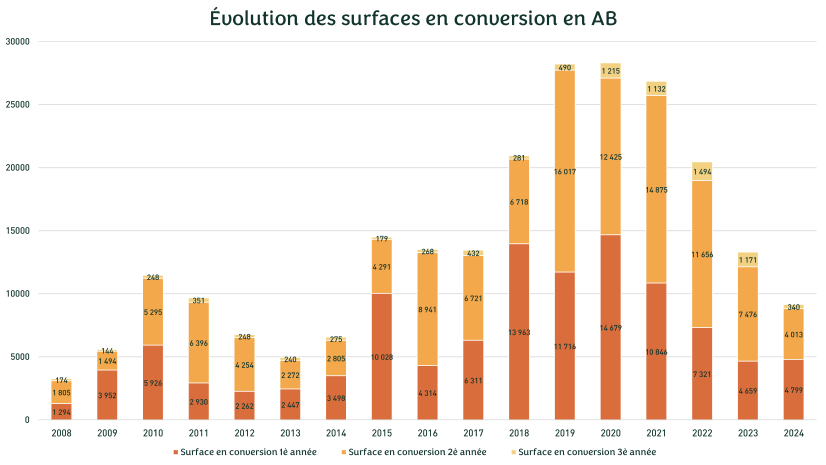

La surface totale engagée en agriculture biologique en région est de 106 546 ha, soit une baisse de -4 % par rapport aux surfaces engagées en 2023. Les surfaces en conversion d'un total de 9 152 ha en 2024, baissent de 31 % par rapport à l'an dernier (13 307 ha en conversion en 2023), ce qui est aussi dans la continuité de 2023 par rapport à 2022. Le ralentissement de la consommation de produits bio, le manque de rémunération de la production en agriculture bio (contre des prix assez élevés dans les filières conventionnelles), et l'avenir incertain des politiques publiques en faveur de la bio, expliquent cette baisse de conversion.

1 975 exploitations sont engagées en productions biologiques en 2024 (dont 84 en statut de conversion). Une exploitation peut être menée par plusieurs personnes physiques et peut compter plusieurs ateliers (atelier de production végétale et atelier de production animale).

-

106 546 ha

engagés en AB en région en 2024

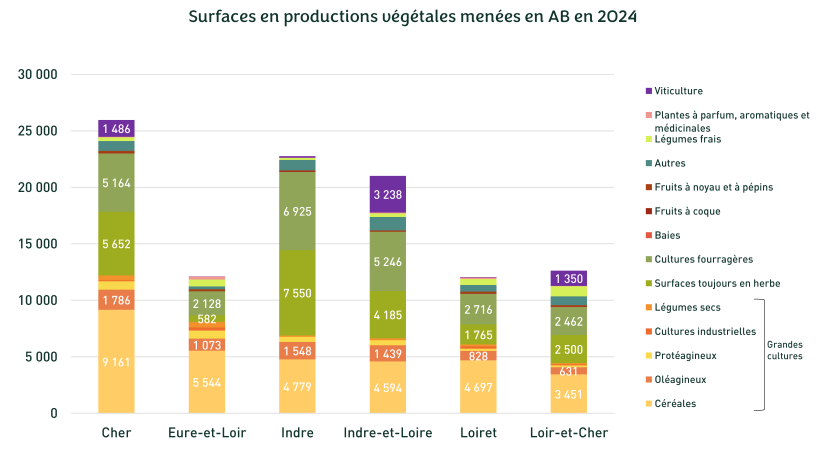

Répartition des surfaces menées en AB

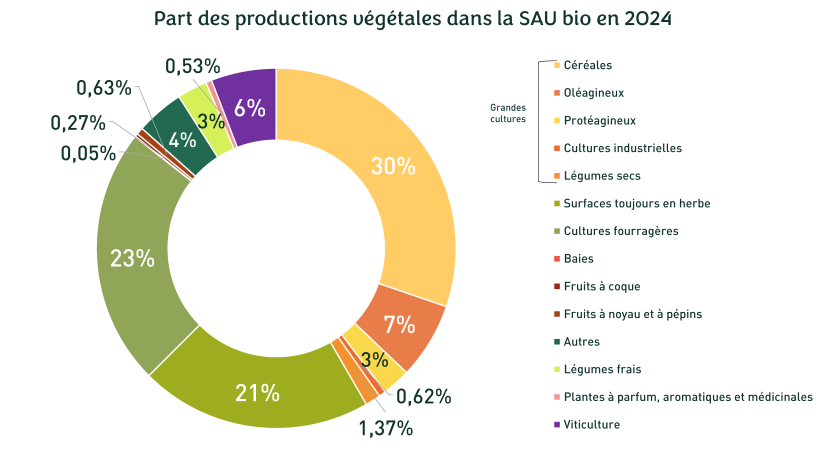

Grandes cultures = céréales + oléoprotéagineux + légumes secs + cultures industrielles

Surfaces fourragères = surfaces toujours en herbe + cultures fourragères

Fruits et légumes = agrumes + autres fruits + baies + fruits à coques + fruits à noyaux + légumes frais

La majeure partie des surfaces menées en AB concerne les surfaces fourragères, à hauteur de 44 % de la SAU dédiée à l'agriculture biologique et les grandes cultures pour 42 %. Suivent ensuite les vignes (6 %) puis les fruits et légumes (4 %) et les autres productions (4 %).

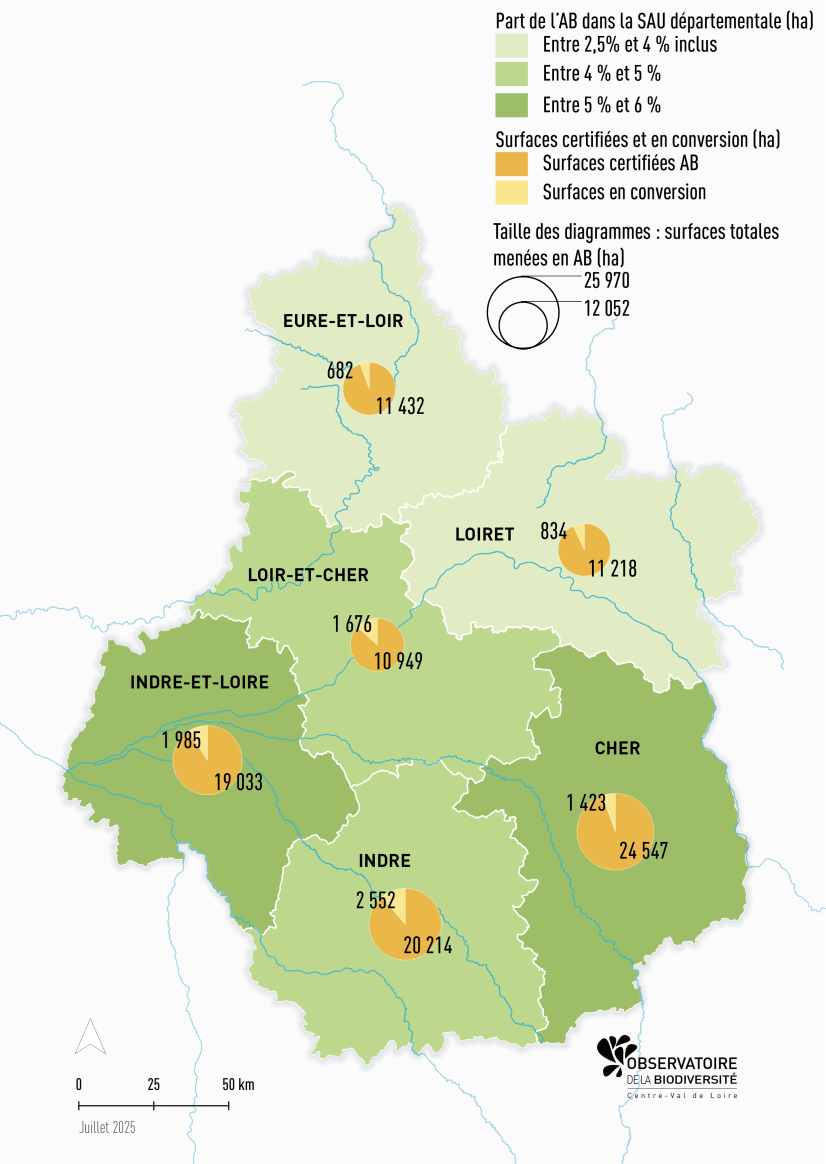

Les départements du Cher et de l'Indre ont les surfaces les plus importantes en AB sur la région avec 25 970 ha dans le Cher (répartis principalement entre des céréales, des cultures fourragères et des surfaces toujours en herbe) et 22 765 ha dans l'Indre.

Zoom sur

Les diagnostics Bio +

En Centre-Val de Loire, 51 diagnostics ont été menés par Bio Centre en 2020 et 2021 dans les fermes à production biologique, dans le cadre de l’appel à projet « bio au carré ». Il en ressort des caractéristiques partagées par l’ensemble des productions (diversité d’espèces végétales cultivées, longue durée de rotation, emploi de luttes alternatives) et d’autres plus spécifiques, comme par exemple, l’enherbement des sols en viticulture et arboriculture ou l’utilisation de variétés anciennes en maraîchage.

Le point d’amélioration partagé reste la gestion des sols, l’agriculture biologique ayant principalement recours au travail du sol pour lutter contre l’enherbement des parcelles, ce qui a un effet négatif pour une partie de la faune du sol. La diversité des types d’infrastructures écologiques reste également à améliorer tout comme l’agroforesterie, encore peu présente en région.

Cependant, 1/3 des exploitations bio diagnostiquées de la région possède une mare, la moitié ont installé des nichoirs et autres abris, les 2/3 ont conservé au moins un bosquet... Les agriculteurs et agricultrices biologiques sont majoritairement sensibilisé·es et concerné·es par la protection de la biodiversité, dont ils sont dépendants (pollinisation, régulation des ravageurs et des maladies).

Perspectives

Le marché AB en difficulté

Les surfaces menées en AB diminuent en région par rapport à l'année précédente (-4 % par rapport à 2023). Ce recul s'observait déjà en 2023 par rapport à 2022. Sans surprise, le recul des surfaces en conversion est dans la même dynamique que l'année précédente : -35 % en 2023 et -31 % en 2024. Cette chute se ressent à l'échelle nationale avec depuis 2022, une perte de 110 445 hectares.

La valeur du marché de la production biologique demeure la même qu'en 2023, soit une valeur de 12 milliards d'euros à l'échelle nationale, pour une importation de produits en provenance de pays tiers (en majorité) à hauteur de 30 % (concernant l'épicerie salée et sucrée, les fruits et dérivés et les produits de la mer). En 2024, l'INSEE enregistre une très légère augmentation de la consommation de produits bio, à hauteur de +0,6 %. Les achats se font préférentiellement en magasin bio spécialisé et en vente directe : bien que près de 45 % des fermes françaises bio pratiquent la vente directe, celle-ci ne représente que 13,5 % du marché du bio (encore tenu à 47,7 % par la grande distribution, 29 % par les magasins bio spécialisés et 9,8 % par les artisans-commerçants -boulangerie, primeurs…).

Le contexte budgétaire actuel génère un climat incertain pour l'avenir de la bio. En 2025, le budget de l'Agence bio est diminué de 15 millions d'euro, avec en premier lieu, un moindre investissement dans le fond Avenir bio qui permet de structurer des filières et assurer d'autres financements privés ou publics dans le développement de filières. Cette actualité aura son impact sur l'augmentation des surfaces en production biologique et sur le nombre de fermes qui oseront se convertir, déjà fragilisé par le recul de la consommation suite à la crise sanitaire du Covid.

Aller plus loin :

- La Fondation pour la Nature et l'Homme a publié en juin 2025 un rapport sur la consommation du bio en France et le rôle de la grande distribution en matière de développement et promotion des filières issues de l’agriculture biologique.

Pourtant un enjeu pour la biodiversité et la santé

Une augmentation de la valeur des surfaces menées en agriculture biologique, traduit un accroissement des surfaces agricoles engagées dans des démarches plus respectueuses de l’environnement, limitant les impacts sur la biodiversité.

Huit ans après l'analyse de l'institut de recherche de l’agriculture biologique de 2016, portant sur les externalités de l'agriculture biologique, une actualisation de cette étude est entreprise (analysant 800 articles scientifiques) et présentée en 2024. Portant sur la santé, les sols, le climat et la biodiversité, elle montre une moyenne de 23 % d’espèces en plus et 32 % d’individus en plus sur les parcelles menées en AB par rapport à des parcelles menées en conventionnel. Les différences sont surtout notables pour les grandes cultures en plaine. La prépondérance de surfaces prairiales en AB a aussi un impact positif, les cheptels ayant accès à une pâture menée de façon extensive. L'agriculture biologique ressort aussi en terme de bénéfice pour la santé humaine et environnementale, avec une moindre contribution au phénomène d'antibiorésistance, une moindre utilisation d'additifs dans les aliments et bien sûr moins de résidus de pesticides et une meilleure résistance aux sécheresses.

Aller plus loin :

- Source des données : données de l'Agence bio, validées par l'ORAB - série été 2025

- Échelle de constitution : régionale

- Mise à jour de l'indicateur : tous les deux ans

- Rédactrice : Laetitia Roger-Perrier - ARB Centre-Val de Loire

- Relecture : Groupe de travail de l'Observatoire*, Bio Centre, Chambre régionale d'agriculture, DRAAF

*Le groupe de travail de l'Observatoire est constitué des 3 co-pilotes (Région, OFB et DREAL) et des 3 pôles Faune, Flore & habitats et Gestion des milieux naturels.

Culture d'avoine et de lentillon en petite Beauce ©L. Roger-Perrier, ARB

Liens utiles

À consulter

Contact

Adèle JOUSLIN en remplacement de Laetitia ROGER-PERRIER

Animatrice de l'Observatoire

Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire (ARB CVL)

Vous aimerez aussi

Page

La biodiversité domestique

La biodiversité domestique est une autre composante de la biodiversité menacée. Elle désigne les animaux d’élevage et les variétés potagères et fruitières locales, issues de la domestication et de la sélection humaine.

Page

Les causes de perte de la biodiversité

Nos modes de vie dans toutes leurs composantes impactent directement la biodiversité locale et mondiale. Différents facteurs menacent les espèces et les habitats naturels. Notre région est aussi concernée.

Acteur

Bio Centre

Bio Centre, Association interprofessionnelle régionale créé en 2007, regroupe et représente les acteurs de la filière agricole biologique de la région Centre-Val de Loire.

Acteur

Chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire

Au service du développement des agricultures et des territoires

Dossier thématique

Santé et biodiversité

Santé et biodiversité, tout est lié ! Ce dossier souligne l'interdépendance de ces deux enjeux et révèle combien la santé humaine, animale et végétale, dépend de la qualité de nos écosystèmes. À découvrir : comment une approche "Une seule santé" et...

Acteur

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt du Centre-Val de Loire (DRAAF)

Service déconcentré de l'État relevant du ministère chargé de l’agriculture, en région Centre-Val de Loire.

Acteur

Observatoire régional de la biodiversité (ORB)

Suivre la biodiversité pour assurer sa préservation

Page

Grands milieux et espèces associées

Le Centre-Val de Loire présente une diversité de paysages qui accueillent des milieux particulièrement riches en biodiversité.

Idée d'action

Planter des haies sur mon exploitation

Pare-vent, ombrage, corridor pour la faune, rétention du sol contre le ruissellement, abri pour les auxiliaires des cultures... Les haies ont de nombreux atouts pour l'agriculture.

Dossier thématique

Agriculture et biodiversité

Biodiversité et agriculture sont interdépendantes depuis des milliers d’années. Alors que l’agriculture peut jouer un rôle positif pour la biodiversité, les modes de production agricole des cinquante dernières années ont dégradé l’état de la...

Idée d'action

Faire revenir les oiseaux sur mes terres agricoles

Vous êtes agriculteur·rice et vous souhaitez agir en faveur de la biodiversité ? Rejoignez le programme national « Des terres et des ailes » porté par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) !

Dossier thématique

Climat et biodiversité

Biodiversité et climat, même combat ! Leurs crises sont liées, s'accentuent mutuellement et ont la même origine : les activités humaines. Les solutions se rejoignent également. Pour réduire les effets des changements climatiques, il faut s'appuyer...