- Comprendre

- La biodiversité en chiffres

- Le saviez-vous ?!

- Le saviez-vous ?! - archives 2025

Le saviez-vous ?! - archives 2025

Chaque mois, l'ARB vous donne rendez-vous avec un " Le saviez-vous ?! " thématique. Retrouvez en chiffres, en images, en anecdotes et faits marquants des infos clés sur la biodiversité.

- Démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences. Pour les systèmes humains, il s’agit d’atténuer les effets préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques. Pour les systèmes naturels, l’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au climat attendu ainsi qu’à ses conséquences (GIEC).

- suspension de particules dans un gaz

- pouvoir réfléchissant d’une surface

- basiques, le contraire d'acides

- dépôts sédimentaires constitués de matériaux solides tels du sable, de la vase, de l'argile, des galets, du limon et des graviers, transportés par les eaux d’un cours d’eau, le plus souvent intermittent, sur une plaine inondable, un delta, une plage ou autre équivalent

- coléoptères ravageurs des crucifères (colza, choux).

- qui disséminent leurs grains de pollen grâce au vent

- cavités profondes et irrégulières

- désigne un sol cultivé en agriculture

- période sévère de basses eaux

- Intervention humaine visant à réduire les sources ou à renforcer les puits de gaz à effet de serre (GIEC).

- ensemble des espèces d'oiseaux d'une région donnée

- remblais de terres et de graviers le long d'un cours d'eau, qui permettent de former les méandres (virages)

- En biologie, ensemble de la matière organique d'origine végétale, animale, bactérienne ou fongique.

- processus d'innovation et ingénierie qui s'inspire des formes, matières, propriétés, processus et fonctions du vivant

- dont la coquille est formée de deux valves, reliées par une charnière, un ligament corné flexible et un ou deux muscles > par exemple chez les coques, moules, palourdes, pétoncles, huîtres, couteaux, coquilles Saint-Jacques...

- sur des sols calcaires

- matière naturelle qui compose la carapace des insectes (se prononce [ki.tin])

- moyenne des conditions météorologiques sur une longue période (30 ans)

- phénomène physique à l’origine d’échange de chaleur via un fluide

- montées soudaines du niveau d'eau dans un cours d'eau

- qualifie un organisme aquicole vivant et se reproduisant en eau douce

- petites particules circulaires et minces qui ornent la surface supérieure du corps

- Arrêt du remplissage du grain de blé lors de sa phase de maturation à cause de trop grandes chaleurs (canicule). Cela a pour effet de diminuer le poids du grain et donc le rendement.

- étude scientifique du comportement animal principalement en milieu naturel

- niveler, lisser

- les ailes dures qui recouvrent l’abdomen d'insectes comme les coléoptères

- obstruction du lit d'un cours d'eau

- période où le niveau d'eau d'un cours d'eau est le plus bas

- accumulation excessive de nutriments au sein d'un écosystème aquatique.

- le cumul des expositions à des facteurs environnementaux (c'est-à-dire non génétiques) que subit un organisme, de sa conception à sa fin de vie, en passant par le développement in utero, complétant l'effet du génome

- épanchements de liquide organique

- types différents d'écoulement présents dans un cours d'eau (rapides, plats, radiers, mouilles)

- action de couper et enlever les plantes aquatiques des rivières ou des étangs

- Cours d'eau se jetant directement dans la mer, quelle que soit son importance

- Phénomène artificiel de morcellement de l'espace (définition de l'Insee)

- période de reproduction des poissons

- lieux aquatiques où se reproduisent les poissons et les amphibiens et par extension les mollusques et les crustacés - l'endroit où les femelles déposent leurs œufs

- une zone de gagnage est un endroit utilisé par des animaux sauvages pour se nourrir

- Qui concerne la répartition selon leur diamètre, des particules des roches, sables, et graviers.

- Le Groupement d’intérêt scientifique (GIS) sur le sol, regroupant les ministères de l’agriculture et de l’environnement, l’OFB, l’INRAE, l’IGN, le BRGM, l’ADEME et l’IRD a pour mission de compiler et traiter les informations sur les sols relative à leur inventaire, leur conservation, leur analyse et leur qualité.

- Plante qui vit dans la vase mais dont les feuilles sont au-dessus de la ligne de flottaison : l'appareil végétatif et reproducteur est totalement aérien.

- qui possède les organes reproducteurs des deux sexes

- mouvement, distribution et qualité de l'eau

- L’hydromorphologie c’est l’étude de la morphologie des cours d'eau (nature du sol, débit, pente, granulométrie du fond, etc.) des cours d’eau, fleuves et rivières, et notamment l’évolution des profils en long et en travers et du tracé planimétrique. <br />L’hydromorphologie c’est aussi l’étude des caractéristiques physiques naturelles des rivières et de leurs annexes hydrauliques (les variations de profondeur, de courant, la structure et la politique d’entretien et d’aménagement de ces rivières et fleuves).

- Plante semi-aquatique qui nécessite d'avoir les racines mouillées. Elle a un absolu besoin de vivre dans l'eau et non seulement en milieu humide.

- Plante issue de lieux humides et parfois temporairement inondés. Elle peut vivre en milieu terrestre.

- à propos d'un flux, qui se dirige vers un système avec lequel il va interagir

- Espèce qui est liée très fortement à cet organisme ou ce milieu et qui peut difficilement vivre sans celui-ci

- rayonnements électromagnétiques d’une longueur d’onde supérieure à celle de la lumière, ne leur permettant pas d’être visibles.

- qui sont faites de bois ou qui ressemblent à du bois

- qui mangent la lignine, principal composant du bois avec la cellulose et l'hémicellulose

- feuilles mortes, aiguilles, branches, fruits, mousses que composent les premiers centimètres sur le sol

- variations artificielles du niveau d'eau d'un plan d'eau, d'une voie navigable ou d'une retenue exploitée

- le temps qu'il fait à un instant et à un endroit donnés

- Urbanisation dispersée (habitat individuel, bâtiments agricoles, etc.) dans des espaces demeurés naturels, agricoles ou forestiers.

- Petite protubérance en forme de boule au niveau des racines des plantes, développée sous l'action d'une symbiose entre la plante et des bactéries fixatrices d'azote. Les racines des légumineuses (pois, fèves, trèfles) en sont garnies.

- Petites protubérances en forme de boules au niveau des racines des plantes, développées sous l'action d'une symbiose entre la plante et des bactéries fixatrices d'azote. Les racines des légumineuses (pois, fèves, trèfles) en sont garnies.

- seuils, radiers de pont, passages busés, barrages, etc. qui sont de nature à altérer la migration des espèces aquatiques, ainsi que la diversité et la qualité des habitats naturels disponibles (définition de l'Insee)

- Plus vaste écozone du globe terrestre, elle regroupe l’Europe, l’Asie du nord, l’Afrique du nord et une petite partie du Moyen-Orient.

- relatifs aux marais

- Un peuplement forestier se caractérise par un mode de renouvellement des arbres (régénération naturelle ou artificielle), par un régime (futaie, taillis, taillis sous futaie), par la structure (âge des arbres) et par la répartition des différentes essences d’arbres.

- Étude de l'évolution des phénomènes cycliques de la vie des plantes (germination, floraison...) et des animaux (migration, hibernation...) en fonction des variations climatiques.

- durée quotidienne de la lumière du jour

- Processus par lequel les plantes fabriquent des sucres et de l'oxygène à partir de la lumière et du CO2

- végétaux communément appelés roseaux, genre de plantes herbacées de la famille des Poaceae

- Un protocole expérimental désigne l'ensemble des étapes et des règles à respecter pour mener une expérience scientifique.

- Action qui consiste à remettre le cours d’eau dans une configuration plus naturelle, en recréant ses anciens méandres ou en créant un nouveau tracé avec des profils variés

- Linéaire d'arbres en bordures de cours d'eau

- Combinaison de la probabilité d’une inondation et des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées à une inondation.

- Cours d’eau moyennement important, alimenté en eau par d’autres cours d’eau (affluents) et confluant avec un cours d’eau de plus grande importance

- Petit cours d'eau peu profond, au débit modéré

- se dit d'un organisme qui réalise tout ou une partie de son cycle de vie dans le bois en décomposition, ou des produits de cette décomposition.

- se dit d'organismes qui réalisent tout ou une partie de leur cycle de vie dans le bois en décomposition, ou des produits de cette décomposition.

- processus selon lequel des particules de matières se déposent en couches

- ensemble de particules en suspension dans l'eau, l'atmosphère ou la glace, qui a finit par se déposer sous l'effet de la pesanteur souvent en couches ou strates successives

- groupes d'espèces

- méthodes limitant le travail du sol

- micro-formes en buttes ou en mottes plus ou moins arrondies, de 40 centimètres à plus d'un mètre de haut

- trouble, mêlé de particules en suspension rendant la matière opaque

- Capacité d'une entreprise à générer de la richesse par son cycle de production

- millième de millimètre

Les faits papillons 🦋

Papillons : tout bat de l'aile

Urbanisation, déprise agricole, fragmentation des territoires, intensification des pratiques agricoles et forestières… Les papillons ont la vie dure. Depuis les années 90, les papillons volant le jour ont fortement diminué : environ 40 % des espèces liées aux prairies ont régressé, d’après des suivis en France et en Europe, de 1990 à 2020 (STERF, Butterfly Conservation Europe 2022). Dans les régions de plaine tel que le Centre-Val de Loire, les cortèges d’espèces sont moins diversifiés qu’en zone montagnarde ou sur le pourtour méditerranéen, la chute des populations y est alors d’autant plus marquée. Ainsi, 27 % des papillons volant le jour ont disparu d’au moins un département en région depuis 2000.

En 2024, la liste rouge régionale des papillons de jour et zygènes* est validée par l’IUCN, et classe 32 % de ces espèces en situation de menace (classes vulnérable, en danger et en danger critique). La liste est téléchargeable depuis le site de la DREAL.

Pour sauvegarder ces espèces, le plan régional d’action 2020-2029 incite entre autres, à assurer la protection et la gestion d’un réseau de sites fonctionnels permettant la conservation des papillons de jour. Adapter les pratiques de gestion notamment agricoles et forestières, aux espèces présentes sur les sites identifiés, assure une cohabitation durable entre activités humaines et cycle de vie de ces insectes, contribuant à la pollinisation et à la richesse florale des milieux.

*les zygènes sont des hétérocères. La plupart des espèces de cette famille sont nocturnes, à l'exception notamment des zygènes, qui volent le jour

La cerise sur le gâteau 🍒

Ne pas mettre ses œufs dans le même panier

La biodiversité domestique désigne les animaux d’élevage (bétail et basse-cour) et les plantes cultivées (fruits, légumes, cépages), résultat de la domestication et de la sélection humaine. Elles font partie du patrimoine agricole et culturel régional, et entretiennent une diversité génétique au sein de l'agriculture. Maintenir cette diversité génétique est essentiel pour préserver une capacité d'adaptation des systèmes agricoles face aux perturbations climatiques et infectieuses. Ces races et variétés sont anciennes (la plupart ont été fixées au cours du 19ème siècle), généralement rustiques, adaptées au terroir et résistantes aux maladies. Ce patrimoine vivant est également pourvu de grandes qualités gustatives, ce qui ne gâte rien…! Agir pour conserver cette manne de différences, c'est agir pour une diversité des systèmes agricoles et une diversité d'aliments dans nos assiettes.

N'est pas un blaireau qui veut

Une journée mondiale célébrée le 15 mai

Le plus gros représentant des mustélidés demeure peu connu. Grand fouisseur, il construit de vastes terriers familiaux, dans des milieux boisés, vallonnés, ou même en bocage. Il a besoin d’une seule chose : la tranquillité. Dans une portée, près de la moitié des petits ne survivent pas. Actif la nuit, ce mammifère à la vue floue mais à l’odorat redoutable se nourrit de lombrics, limaces, insectes, fruits… et joue un rôle dans la régulation des invertébrés et des petits prédateurs.

En France, le blaireau est toujours victime d’un traitement ambivalent : partiellement protégé ou considéré comme nuisible pour les activités agricoles ou les infrastructures de transport, voire exposé à des pratiques de déterrage.

C'est l'histoire de la vie...

Un cycle éternel !

Les écosystèmes sont des milieux où interagissent ensemble la faune et la flore avec leur environnement. Végétaux et insectes ont co-évolué depuis des millénaires : 20 000 ans d’évolution conjointe auront abouti à une synchronisation entre la floraison et les périodes d'activités des pollinisateurs, une fine adaptation des ressources nutritives présentes dans le nectar des fleurs répondant au mieux aux besoins alimentaires de leurs pollinisateurs, qui assurent à leur tour la dissémination des graines et du potentiel génétique du végétal…

Tout est lié et tout se complète ! Les dynamiques des populations végétales dépendent de la fonctionnalité des écosystèmes dans lesquels elles évoluent. Car qui dit milieux naturels en bon état sous-entend la présence d'un cortège d'animaux et de végétaux associés à ce milieu. Les uns ne fonctionnant pas sans les autres.

Aussi, quand on apprend qu'1/4 de la flore vasculaire régionale est menacée, on comprend le risque fort pour les pollinisateurs, pour qui la disponibilité en diversité végétale est nécessaire. Si ces derniers ne trouvent plus de quoi se nourrir, leurs populations vont se réduire à leur tour. Les insectes étant à la base de nombreuses chaînes alimentaires, c'est tout un effet domino qui s'ensuit. La protection des espèces végétales et l'adaptation des modes de gestion de leurs habitats sont donc des enjeux de taille.

On dirait le sud...

Certains (végétaux) l'aiment chaud

Les pelouses calcicoles abritent des espèces adaptées à des conditions de sécheresse et de température extrêmes pour la région. Le sol, peu épais, sèche très vite et la végétation est rase (< 30 cm). Ainsi on trouve des espèces de type méditerranéennes en plein Centre-Val de Loire !

L'Odontite de Jaubert en est l'une des représentantes. Elle constitue de plus un fort enjeu pour notre région car nous abritons 1/3 de ses populations connues !

Les pelouses calcicoles sont des milieux secs méconnus et en danger de disparition. Principalement du fait de l'abandon de pratiques d'élevage extensives favorisant le pâturage, ces espaces évoluent vers des chênaies sèches, modifiant le cortège d'espèces présentes.

Quand y'en a mares !

Y'a nénuphars !

Lieu d'inspiration pour peintres ou écrivain·es, méconnu pour d'autres, la mare est avant tout un milieu humide aujourd'hui menacé, qui abrite une riche biodiversité. Certaines espèces, comme dans la famille des odonates (libellules et demoiselles), passent la plupart de leur vie dans une mare ou à ses abords !...

Par ailleurs, dans un contexte de sécheresse, d'incendies, de vagues de chaleur, ces zones en eau représentent un atout majeur à conserver.

Réglementation, diversité en Centre-Val de Loire, espèces associées, usages, menaces, actions... Toutes les réponses à vos questions dans une page dédiée aux mares, nouvellement publiée par le collectif ARB.

Attention à l'excès de vitesse…

Ceci n'est pas un poisson d'avril

Le brochet, espèce emblématique de la région, est un champion de la vitesse. Avec sa silhouette fuselée et ses dents acérées, cela en fait un carnassier redoutable.

Le brochet se cache dans les eaux stagnantes et les végétations des zones humides, qu’il utilise pour se reproduire. Or, ces espaces, essentiels pour lui, sont de plus en plus menacés. En Centre-Val de Loire, 60 % des milieux menacés en région sont des milieux humides. Bien que le brochet ne soit pas menacé au niveau mondial, il est donc classé comme « vulnérable » en Centre-Val de Loire.

Il est alors crucial de mettre en place des mesures de protection, telles que la création de réserves naturelles, la restauration et l’entretien des milieux dégradés, et la mise en œuvre de pratiques agricoles durables. Atténuer les effets du changement climatique est également essentiel afin d'éviter l'assèchement des zones humides et bénéficier de leur rôle clé d'adaptation face à l'augmentation du risque inondation et aux pollutions (séquestration du carbone, purification et rétention de l'eau…).

La protection du brochet passe également par des pratiques de pêche responsable. Depuis quelques années, la prise maximale de brochets est de deux par jour. Les fédérations départementales expérimentent aussi un renforcement de la protection de l’espèce en instaurant une fourchette de tailles auxquelles l'animal peut être pêché.

À l'ombre du vieux chêne...

"Si, marchant dans la forêt, tu rencontres deux fois le même arbre, c'est que tu es perdu".

Proverbe chinois

Il ne s'agit certes pas du même arbre mais le chêne se rencontre souvent en Centre-Val de Loire !

S'étendant sur un total de 1,04 millions d'hectares, la forêt en Centre-Val de Loire est majoritairement composée de feuillus (76 % de peuplement purement feuillus). Les chênes sessiles et pédonculés représentent respectivement 27 et 26 % du volume de bois vivant en région, soit 189 millions de mètre cube. Les essences les plus représentées sont ensuite le Pin sylvestre à 7 %, le Charme à 6 % et le Châtaignier à 4 %.

La diversité des essences forestières présentes en forêt renseigne directement sur la diversité biologique : elle assure une diversité d’habitats et de sources d’alimentation variées. À chaque essence est associée un cortège d’insectes ainsi que des tous petits animaux (bactéries, champignons) ou de taille intermédiaire (acariens, collemboles)... Au-delà de ce rôle de gîte et de couvert, une diversité d’essences offre une meilleure résistance aux stress et ravageurs ainsi qu’un meilleur équilibre de l’écosystème.

Les mains dans la terre et l'esprit serein

Un anti-dépresseur naturel

La bactérie Mycobacterium vaccae est connue pour stimuler la production de sérotonine et de noradrénaline dans le cerveau. Elle fonctionne comme un antidépresseur naturel et renforce le système immunitaire.

En effet, cette bactérie active la libération de deux neurotransmetteurs : la sérotonine, qui est synthétisée dans l'intestin, et la dopamine, synthétisée dans le cerveau. La dopamine a un effet sur les émotions, notamment celles qui se rapportent au plaisir, tandis que la sérotonine régule l’humeur mais aussi le sommeil, la mémoire et la libido.

C’est dans la terre que vous aurez le plus de chances de rencontrer cette bactérie qui vous veut du bien, sous sa forme naturelle. Ainsi, le jardinage apaise ; il est bon de se rendre en forêt, de s’asseoir sur la terre, de s’y allonger, d’y plonger les mains et d’y marcher nus pieds.

En Finlande, une expérience a conclu que le contact d’une terre forestière améliore le système immunitaire des enfants et modifie leur flore intestinale en quelques semaines.

Ce sont les neuroscientifiques Dorothy Matthews et Susan Jenks de l’université de Bristol qui ont démontré, en laboratoire, que les souris à qui la bactérie avait été transmise montraient une meilleure capacité de concentration et de réflexion et réagissaient mieux au stress.

Depuis, plusieurs études montrent les bienfaits de cette bactérie dans de nombreux domaines (asthme, cancer, dépression, problèmes dermatologiques...)

Le contact avec la nature, avec une biodiversité en bon état, améliore notre santé !

Une donnée déterminante !

La qualité de l'environnement impacte notre santé

État des milieux, exposition aux nuisances, aux pollutions et aux températures extrêmes, qualité du cadre de vie… L'environnement est un des premiers déterminants de notre santé, après les facteurs socioéconomiques (45%), et avant l'accès et la qualité du système de soins, les comportements individuels et le patrimoine génétique.

L’état de santé des individus est déterminé à près de 80 % par les déterminants sociaux, économiques et environnementaux et les modes de vie qui en découlent. L'OMS estime que les facteurs environnementaux sont responsables de 23 % des décès et 25 % des pathologies dans le monde.

La dégradation de nos écosystèmes, largement accélérée par les actions humaines (pollution, urbanisation…) favorise l'émergence de pathologies. Les liens entre la biodiversité et la santé publique sont particulièrement forts. Cela souligne l'importance d'intégrer l'approche "Une seule santé" ("One Health") pour des stratégies transversales qui prennent en considération la santé humaine, la santé environnementale et la santé animale.

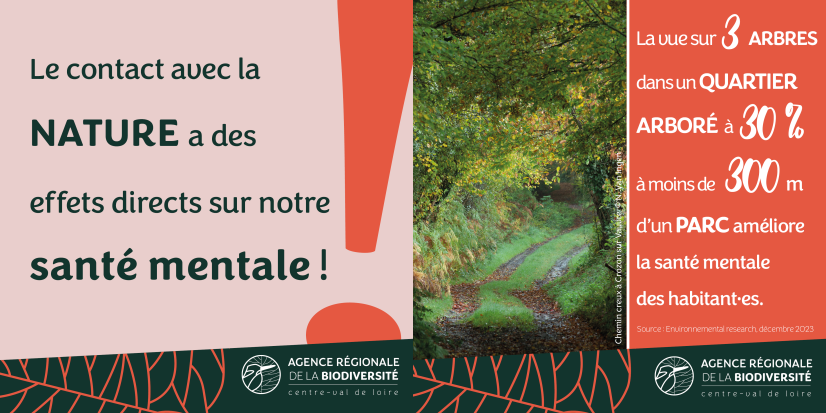

3-30-300 : trio gagnant pour notre santé mentale ?

La nature comme source de bien-être

Des études scientifiques le prouvent : la nature nous fait du bien ! À sa vue, ses sons et ses parfums nous sécrétons des hormones indispensables à notre cerveau. Ainsi, la nature facilite notre attention, réduit l'anxiété… La vue sur 3 arbres dans un quartier à 30 % arboré et à moins de 300 mètres d'un parc améliorerait notre santé mentale. Vivre près d'un espace vert diminuerait également de 25% le risque de dépression nerveuse (rapport ASTERES, mai 2016).

Or, pour notre bien-être physique comme mental, les paysages et les aménagements de Centre-Val de Loire sont particulièrement propices à de nombreuses activités de pleine nature (équitation, pêche, cyclisme, randonnée, canoë…).

Aussi, les services rendus par la nature à l'humain vont bien au-delà : qualité de l’environnement, régulation de l’air, de l’eau et des maladies, ressources alimentaires et médicinales… Entre santé et biodiversité, tout est lié. C'est le sujet du dernier dossier thématique publié sur le Portail de la biodiversité.

Les entreprises rentables... par nature

Les entreprises et la biodiversité : une interdépendance vitale !

Sur les 4,2 millions de sociétés non financières de la zone euro (dont la fonction principale est de produire des biens et services marchands à but lucratif), plus de 3 millions dépendent de manière critique des services écosystémiques et seraient confrontées à des problèmes économiques importants en raison de la dégradation des écosystèmes, menaçant à la fois leur fonctionnement et leur rentabilité.

Parmi les 5 causes d’érosion de la biodiversité les entreprises contribuent principalement à l’utilisation des sols et au changement climatique. Or, cette disparition affecte les services rendus dont les entreprises dépendent tels que l’accès aux matières premières naturelles, la régulation des cycles de l’eau, la pollinisation nécessaire aux cultures.

Cette interdépendance entreprise/biodiversité est aussi une opportunité. En intégrant la préservation de la biodiversité dans leurs stratégies et par des actions concrètent, les entreprises peuvent non seulement assurer la pérennité de leurs activités, mais aussi répondre aux attentes sociétales de plus en plus fortes. En protégeant les écosystèmes aujourd’hui, elles protègent leurs activités et leurs performances futures.

Depuis le 1erdécembre les missions de l’agence se renforcent avec une animation dédiée aux entreprises pour porter le sujet de la biodiversité et l’adaptation au changement climatique.

Contact

Adèle JOUSLIN en remplacement de Laetitia ROGER-PERRIER

Animatrice de l'Observatoire

Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire (ARB CVL)

Alexandrine GAGNAIRE

Chargée de mission Communication et mobilisation de la société

Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire (ARB CVL)