- Actualités

- Comment conserver la flore menacée en région ?

Comment conserver la flore menacée en région ?

Près d'un quart de la flore en Centre-Val de Loire est menacée de disparition. Les végétaux étant directement liés à la qualité de leurs habitats, et les insectes directement liés à celle des végétaux, la situation interpelle. Il est essentiel d'œuvrer à la préservation des milieux naturels pour conserver les espèces encore présentes, et assurer la pérennité des interactions des écosystèmes.

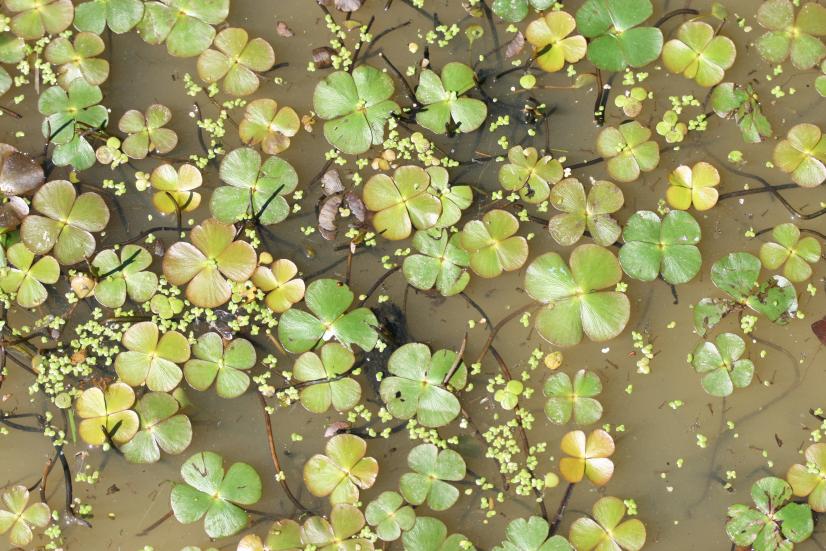

Élatine fausse alsine (Elatine alsinastrum) - priorité de conservation élevée © Julien Mondion

Élatine fausse alsine (Elatine alsinastrum) - priorité de conservation élevée © Julien Mondion

Informations générales

11 mai .25

-

L'Observatoire

- Démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences. Pour les systèmes humains, il s’agit d’atténuer les effets préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques. Pour les systèmes naturels, l’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au climat attendu ainsi qu’à ses conséquences (GIEC).

- suspension de particules dans un gaz

- pouvoir réfléchissant d’une surface

- basiques, le contraire d'acides

- dépôt sédimentaire transporté par les eaux d’un cours d’eau (gravier, sable, argile…)

- coléoptères ravageurs des crucifères (colza, choux).

- qui disséminent leurs grains de pollen grâce au vent

- cavités profondes et irrégulières

- désigne un sol cultivé en agriculture

- période sévère de basses eaux

- Intervention humaine visant à réduire les sources ou à renforcer les puits de gaz à effet de serre (GIEC).

- ensemble des espèces d'oiseaux d'une région donnée

- remblais de terres et de graviers le long d'un cours d'eau, qui permettent de former les méandres (virages)

- En biologie, ensemble de la matière organique d'origine végétale, animale, bactérienne ou fongique.

- processus d'innovation et ingénierie qui s'inspire des formes, matières, propriétés, processus et fonctions du vivant

- dont la coquille est formée de deux valves, reliées par une charnière, un ligament corné flexible et un ou deux muscles > par exemple chez les coques, moules, palourdes, pétoncles, huîtres, couteaux, coquilles Saint-Jacques...

- sur des sols calcaires

- matière naturelle qui compose la carapace des insectes (se prononce [ki.tin])

- moyenne des conditions météorologiques sur une longue période (30 ans)

- phénomène physique à l’origine d’échange de chaleur via un fluide

- montées soudaines du niveau d'eau dans un cours d'eau

- qualifie un organisme aquicole vivant et se reproduisant en eau douce

- petites particules circulaires et minces qui ornent la surface supérieure du corps

- Arrêt du remplissage du grain de blé lors de sa phase de maturation à cause de trop grandes chaleurs (canicule). Cela a pour effet de diminuer le poids du grain et donc le rendement.

- étude scientifique du comportement animal principalement en milieu naturel

- niveler, lisser

- les ailes dures qui recouvrent l’abdomen d'insectes comme les coléoptères

- obstruction du lit d'un cours d'eau

- période où le niveau d'eau d'un cours d'eau est le plus bas

- accumulation excessive de nutriments au sein d'un écosystème aquatique.

- le cumul des expositions à des facteurs environnementaux (c'est-à-dire non génétiques) que subit un organisme, de sa conception à sa fin de vie, en passant par le développement in utero, complétant l'effet du génome

- épanchements de liquide organique

- types différents d'écoulement présents dans un cours d'eau (rapides, plats, radiers, mouilles)

- action de couper et enlever les plantes aquatiques des rivières ou des étangs

- Cours d'eau se jetant directement dans la mer, quelle que soit son importance

- Phénomène artificiel de morcellement de l'espace (définition de l'Insee)

- période de reproduction des poissons

- lieux aquatiques où se reproduisent les poissons et les amphibiens et par extension les mollusques et les crustacés - l'endroit où les femelles déposent leurs œufs

- une zone de gagnage est un endroit utilisé par des animaux sauvages pour se nourrir

- Qui concerne la répartition selon leur diamètre, des particules des roches, sables, et graviers.

- Le Groupement d’intérêt scientifique (GIS) sur le sol, regroupant les ministères de l’agriculture et de l’environnement, l’OFB, l’INRAE, l’IGN, le BRGM, l’ADEME et l’IRD a pour mission de compiler et traiter les informations sur les sols relative à leur inventaire, leur conservation, leur analyse et leur qualité.

- Plante qui vit dans la vase mais dont les feuilles sont au-dessus de la ligne de flottaison : l'appareil végétatif et reproducteur est totalement aérien.

- qui possède les organes reproducteurs des deux sexes

- mouvement, distribution et qualité de l'eau

- L’hydromorphologie c’est l’étude de la morphologie des cours d'eau (nature du sol, débit, pente, granulométrie du fond, etc.) des cours d’eau, fleuves et rivières, et notamment l’évolution des profils en long et en travers et du tracé planimétrique. <br />L’hydromorphologie c’est aussi l’étude des caractéristiques physiques naturelles des rivières et de leurs annexes hydrauliques (les variations de profondeur, de courant, la structure et la politique d’entretien et d’aménagement de ces rivières et fleuves).

- Plante semi-aquatique qui nécessite d'avoir les racines mouillées. Elle a un absolu besoin de vivre dans l'eau et non seulement en milieu humide.

- Plante issue de lieux humides et parfois temporairement inondés. Elle peut vivre en milieu terrestre.

- à propos d'un flux, qui se dirige vers un système avec lequel il va interagir

- Espèce qui est liée très fortement à cet organisme ou ce milieu et qui peut difficilement vivre sans celui-ci

- rayonnements électromagnétiques d’une longueur d’onde supérieure à celle de la lumière, ne leur permettant pas d’être visibles.

- qui sont faites de bois ou qui ressemblent à du bois

- qui mangent la lignine, principal composant du bois avec la cellulose et l'hémicellulose

- feuilles mortes, aiguilles, branches, fruits, mousses que composent les premiers centimètres sur le sol

- variations artificielles du niveau d'eau d'un plan d'eau, d'une voie navigable ou d'une retenue exploitée

- le temps qu'il fait à un instant et à un endroit donnés

- Urbanisation dispersée (habitat individuel, bâtiments agricoles, etc.) dans des espaces demeurés naturels, agricoles ou forestiers.

- Petite protubérance en forme de boule au niveau des racines des plantes, développée sous l'action d'une symbiose entre la plante et des bactéries fixatrices d'azote. Les racines des légumineuses (pois, fèves, trèfles) en sont garnies.

- Petites protubérances en forme de boules au niveau des racines des plantes, développées sous l'action d'une symbiose entre la plante et des bactéries fixatrices d'azote. Les racines des légumineuses (pois, fèves, trèfles) en sont garnies.

- seuils, radiers de pont, passages busés, barrages, etc. qui sont de nature à altérer la migration des espèces aquatiques, ainsi que la diversité et la qualité des habitats naturels disponibles (définition de l'Insee)

- Plus vaste écozone du globe terrestre, elle regroupe l’Europe, l’Asie du nord, l’Afrique du nord et une petite partie du Moyen-Orient.

- relatifs aux marais

- Un peuplement forestier se caractérise par un mode de renouvellement des arbres (régénération naturelle ou artificielle), par un régime (futaie, taillis, taillis sous futaie), par la structure (âge des arbres) et par la répartition des différentes essences d’arbres.

- Étude de l'évolution des phénomènes cycliques de la vie des plantes (germination, floraison...) et des animaux (migration, hibernation...) en fonction des variations climatiques.

- durée quotidienne de la lumière du jour

- Processus par lequel les plantes fabriquent des sucres et de l'oxygène à partir de la lumière et du CO2

- végétaux communément appelés roseaux, genre de plantes herbacées de la famille des Poaceae

- Un protocole expérimental désigne l'ensemble des étapes et des règles à respecter pour mener une expérience scientifique.

- Action qui consiste à remettre le cours d’eau dans une configuration plus naturelle, en recréant ses anciens méandres ou en créant un nouveau tracé avec des profils variés

- Linéaire d'arbres en bordures de cours d'eau

- Combinaison de la probabilité d’une inondation et des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées à une inondation.

- Cours d’eau moyennement important, alimenté en eau par d’autres cours d’eau (affluents) et confluant avec un cours d’eau de plus grande importance

- Petit cours d'eau peu profond, au débit modéré

- se dit d'un organisme qui réalise tout ou une partie de son cycle de vie dans le bois en décomposition, ou des produits de cette décomposition.

- se dit d'organismes qui réalisent tout ou une partie de leur cycle de vie dans le bois en décomposition, ou des produits de cette décomposition.

- processus selon lequel des particules de matières se déposent en couches

- ensemble de particules en suspension dans l'eau, l'atmosphère ou la glace, qui a finit par se déposer sous l'effet de la pesanteur souvent en couches ou strates successives

- groupes d'espèces

- méthodes limitant le travail du sol

- micro-formes en buttes ou en mottes plus ou moins arrondies, de 40 centimètres à plus d'un mètre de haut

- trouble, mêlé de particules en suspension rendant la matière opaque

- Capacité d'une entreprise à générer de la richesse par son cycle de production

- millième de millimètre

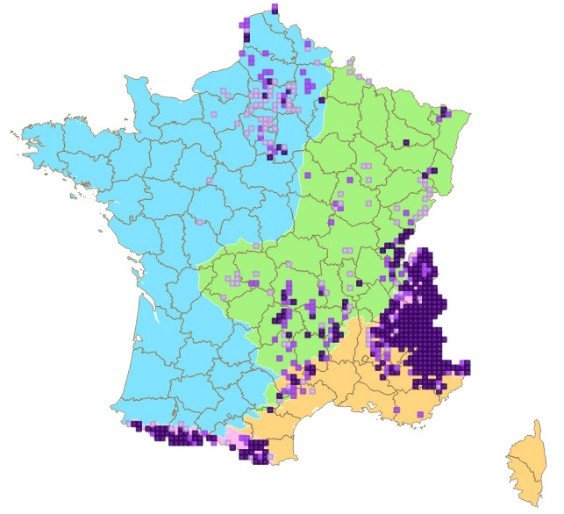

En Centre-Val de Loire, la Liste rouge régionale de la flore vasculaire (Liste rouge régionale, Nature Centre, Conservatoire botanique national du Bassin parisien, 2014) a permis d’identifier et de dénombrer 353 espèces menacées, soit près d'1/4 de la flore vasculaire régionale comprenant 1 546 espèces (hors mousses et lichens).

Le Conservatoire botanique national (CBN) du Bassin parisien a pour principales missions la connaissance de la flore vasculaire et aussi sa préservation. Il a donc rédigé dans ce cadre une stratégie de conservation de la flore menacée.

-

353

espèces menacées en région

La stratégie de conservation des espèces menacées en région

Hiérarchisation des espèces concernées

Une première étape est d’identifier les espèces pour lesquelles les enjeux régionaux sont les plus forts au regard du contexte national. La liste qui en résulte a pour principale vocation de mettre en avant les espèces les plus menacées et d’orienter la stratégie régionale de la conservation.

La méthodologie employée, directement inspirée du travail mené par le Service du Patrimoine Naturel du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) (M. Barneix et G. Gigot, 2013), propose de valoriser davantage la Liste rouge régionale.

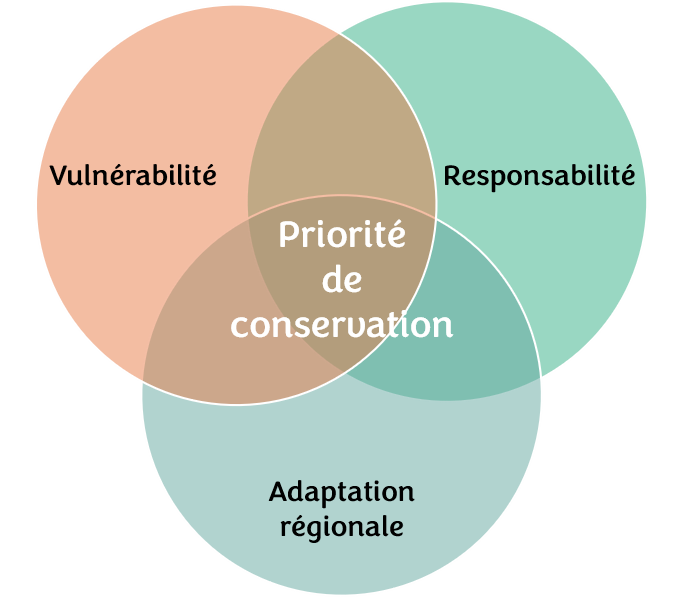

Vulnérabilité + responsabilité = priorité de conservation

Sur le principe, la méthode proposée par le MNHN est simple. Elle consiste à déterminer deux indices : la vulnérabilité et la responsabilité, puis de les croiser ensemble pour obtenir un indice de priorité de conservation et donc une liste hiérarchisée.

- L’indice de vulnérabilité est la combinaison entre le niveau de menace régional et celui à l’échelle supérieure (Liste rouge nationale, UICN & al., 2018) qui conduit à une note comprise entre 1 et 5.

- L’indice de responsabilité (ou responsabilité territoriale) représente la « responsabilité » que possède un territoire pour le maintien d’une espèce. Celle-ci est définie suivant la part de la population que contient le territoire d’étude en question par rapport à la part de la population du territoire de référence choisi. Cet indice conduit également à une note comprise entre 1 à 5.

Cette méthodologie tient donc compte à la fois du degré de menace mais aussi de la répartition de chaque espèce par rapport à une échelle géographique plus large.

L'adaptation régionale se fait à la suite de cette méthodologie. Elle permet d'affiner la liste d'espèces précédemment obtenue avec les particularités du territoire.

Cette méthode nationale a été adaptée régionalement afin de prendre en compte certaines particularités, comme les espèces n’ayant qu’une unique station.

Le Botryche lunaire (Botrychium lunaria) est un parfait exemple. Il s’agit d’une fougère régulièrement observée en montagne (Alpes et Pyrénées) et dans le Massif central. Cette espèce est beaucoup plus rare en plaine où de nombreuses stations ont disparues. Sur le territoire d’étude du CBN du Bassin parisien, le Botryche lunaire est encore connu aux alentours de Fontainebleau. Présumée disparue dans la Liste rouge régionale, cette espèce a été retrouvée en 2021 dans le Loiret où elle n’avait pas été observée depuis près de 150 ans. Il s’agit de l’unique station du Centre-Val de Loire.

|

|

Résultat : une liste d'espèces à enjeu de conservation

En adoptant cette méthode et considérant quelques cas particuliers comme le Botryche lunaire par exemple, ce travail de hiérarchisation aboutit à une liste de 163 espèces menacées prioritaires pour les actions de conservation.

Cette dernière sert de base de réflexion pour la rédaction de plans de conservation et de travaux spécifiques pour la préservation de ces espèces (recherches sur le terrain, évaluation de l’état de conservation des populations, suivi de l’espèce, mise en place de mesures de conservation).

Les espèces sont hiérarchisées en cinq classes de priorité de conservation : majeure / très élevée / élevée / modérée / faible. Seules celles appartenant aux deux premières catégories sont dites à fort enjeu de conservation, soit 60 espèces.

Au cours des prochaines années, le CBN du Bassin parisien avec l’ensemble des partenaires œuvrant pour la conservation de la biodiversité, engageront des actions de connaissance de ces espèces les plus menacées en Centre-Val de Loire avec comme objectif de les préserver sur le long terme.

-

163

espèces menacées prioritaires

-

60

espèces à fort enjeu de conservation

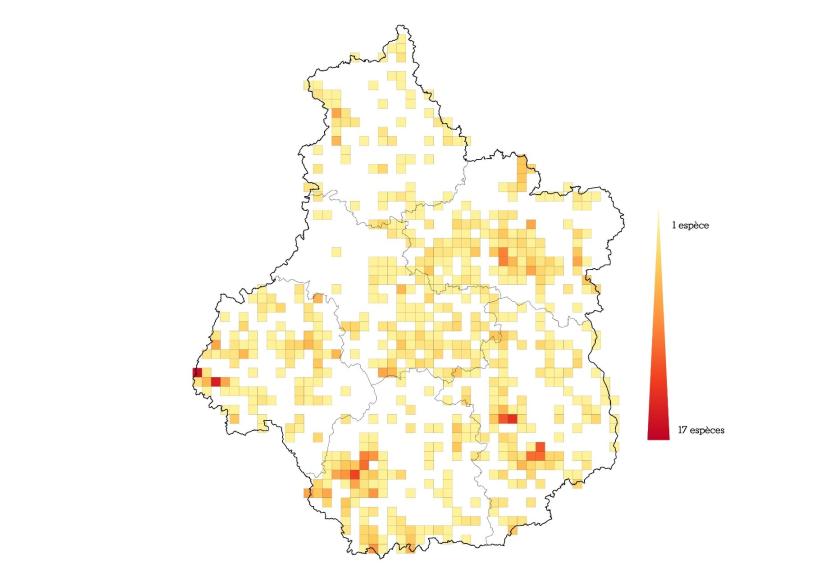

Répartition régionale des espèces à enjeu

Répartition (mailles 5km*5km) des 163 espèces à priorité de conservation en Centre-Val de Loire

Tous les départements de la région présentent des spécificités et le nombre d’espèces de la liste hiérarchisée est différent selon chacun.

Tous ont en commun d’avoir des espèces propres à leur territoire. Ainsi, la responsabilité de la région pour la conservation des espèces menacées est aussi dans certains cas une responsabilité avant tout départementale.

Les actions pour conserver la flore

La conservation des espèces végétales, et notamment des plus menacées d’entre-elles, peut se faire à l’aide de deux démarches : les conservations in-situ et ex-situ.

La conservation in-situ

C’est le mode de conservation à privilégier sur le long terme.

Ce type de conservation peut être décliné en plusieurs modes et pratiques comme :

- l’acquisition foncière,

- la gestion écologique des milieux naturels,

- le contrat de gestion,

- le bail passé avec un propriétaire,

- les mesures agro-environnementales (MAE),

- les obligations réelles environnementales (ORE)

- la contractualisation Natura 2000.

Des mesures plus spécifiques et ciblées sur une espèce peuvent être entreprises comme le déplacement, la transplantation, le renforcement ou encore la réintroduction de populations dans les cas les plus critiques.

La conservation ex-situ

Ce type de conservation est souvent employé en amont d’autres mesures de terrain ou en parallèle de la conservation in-situ. La conservation ex-situ est également le moyen ultime pour sauvegarder une espèce au bord de l’extinction. Les méthodes les plus employées de la conservation ex-situ sont :

- la récolte de graines pour conservation en banque de semences

- la collection culturale en jardin conservatoire

- la multiplication des semences

- la multiplication in-vitro

En Centre-Val de Loire, les acteurs participants à la conservation de la flore menacée sont nombreux : associations départementales de protection de la nature et de l’environnement, Conservatoire d’Espaces Naturels (Cen), Parcs Naturels Régionaux (PNR), animateurs Natura 2000, Réserve Naturelle Nationale (RNN), Conseils départementaux avec les Espaces naturels sensibles (ENS), Conseil Régional avec les Réserves naturels régionales (RNR), bureaux d’études, etc.

Pour la plupart, les différentes alternatives de la conservation in-situ constituent les principaux moyens d’intervention. Dans le cadre de la séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC), la transplantation est une méthode souvent proposée par les bureaux d’études si l’évitement des impacts du projet n’est pas envisageable. Les récoltes de graines, la collection culturale et la multiplication sont plutôt des pratiques que les Conservatoires botaniques nationaux mettent en œuvre dans leurs missions de conservation, menées dans le cadre de leur agrément avec le Ministère en charge de l’écologie.

Zoom sur

Une espèce à part !

L’Isoète très ténu (Isoetes tenuissima) présente un enjeu de conservation majeur en Centre-Val de Loire. Endémique et protégée en France métropolitaine, cette espèce est essentiellement localisée en Sologne (où elle était autrefois citée et aujourd’hui très rare), en Brenne (cœur historique et moderne de répartition) et localisée en périphérie de cette même région naturelle (dans le Montmorillonnais dans la Vienne et dans le nord de la Creuse).

En 2024, le CBN du Bassin parisien a rédigé un Plan national d’actions en faveur de cette espèce rarissime dont la mise en œuvre est prévue sur une période de 10 ans à partir de 2025. Piloté par la DREAL Centre-Val de Loire et mis en œuvre par le CBN du Bassin parisien et l’IEA (Institut d’Écologie Appliquée), les actions qui y sont proposées visent à mieux connaître et surtout à conserver cette espèce patrimoniale sur le long terme.

Élatine fausse alsine (Elatine alsinastrum) - priorité de conservation élevée © Julien Mondion

Contact

Julien Mondion

Chargé d'études flore et habitats / Animateur du pôle Flore et Habitat de l'Observatoire

Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP)

Vous aimerez aussi

Idée d'action

Semer local en Centre-Val de Loire

Le guide semer local est un guide technique à visée expérimentale, consacré à l'emploi de graines de plantes sauvages locales, pour la restauration ou l'implantation dans notre région de prairies et couverts.

Retour d'expérience

La ré-introduction de la Tulipe des vignes dans les vignobles d'Indre et Loire

Actuellement, la présence de la Tulipe des vignes est très localisée en Indre et Loire. Une station d'ampleur, sur Vouvray, ainsi qu'une envie émanant de vignerons eux-même et du CPIE Touraine Val de Loire a permis de faire émerger cette action qui...

Page

Pôle Flore & Habitats

Depuis 2015, le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBN du Bassin parisien) anime le pôle Flore & Habitats de l'Observatoire dans le but de partager, diffuser et valoriser les programmes, les outils et les actions de chacun.

Actualité

Les plantes messicoles, ces belles fleurs des champs

Les messicoles sont des espèces végétales inféodées aux cultures agricoles. Menacées du fait de l’uniformisation des parcelles et de l’intensification des pratiques agricoles, ces plantes sont pourtant des ressources essentielles pour les...

Acteur

Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP)

Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien est un service scientifique du Muséum National d'Histoire Naturelle.

Page

Les Plans nationaux d'actions en faveur des espèces menacées

Les plans nationaux d'action (PNA), qui peuvent faire l'objet de déclinaisons régionales ( PRA), visent à assurer la conservation ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d’espèces de faune et de flore sauvages menacées. Ils ont...

Page

Biodiversité menacée, biodiversité protégée

Face au déclin de la biodiversité, des actions de protections sont mises en place pour la préserver et la restaurer.

Page

Espèces et habitats emblématiques

Découvrez quelques espèces et habitats emblématiques du Centre-Val de Loire !