Indicateur | Consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers

La destruction des habitats naturels est une cause majeure de perte de la biodiversité au niveau mondial. Les espaces qui subissent ce phénomène ne sont plus disponibles comme habitats naturels, ou pour des usages tels que l’agriculture. L'Observatoire rend compte de l'urbanisation de ces surfaces via son indicateur de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).

La consommation d'ENAF sur un territoire peut être bien pensée en y associant des zones infiltrantes et des végétaux, comme ici au parking du CoMet Orléans ©L. Roger-Perrier

La consommation d'ENAF sur un territoire peut être bien pensée en y associant des zones infiltrantes et des végétaux, comme ici au parking du CoMet Orléans ©L. Roger-Perrier

- Démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences. Pour les systèmes humains, il s’agit d’atténuer les effets préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques. Pour les systèmes naturels, l’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au climat attendu ainsi qu’à ses conséquences (GIEC).

- suspension de particules dans un gaz

- pouvoir réfléchissant d’une surface

- basiques, le contraire d'acides

- dépôt sédimentaire transporté par les eaux d’un cours d’eau (gravier, sable, argile…)

- coléoptères ravageurs des crucifères (colza, choux).

- qui disséminent leurs grains de pollen grâce au vent

- cavités profondes et irrégulières

- désigne un sol cultivé en agriculture

- période sévère de basses eaux

- Intervention humaine visant à réduire les sources ou à renforcer les puits de gaz à effet de serre (GIEC).

- ensemble des espèces d'oiseaux d'une région donnée

- remblais de terres et de graviers le long d'un cours d'eau, qui permettent de former les méandres (virages)

- En biologie, ensemble de la matière organique d'origine végétale, animale, bactérienne ou fongique.

- processus d'innovation et ingénierie qui s'inspire des formes, matières, propriétés, processus et fonctions du vivant

- dont la coquille est formée de deux valves, reliées par une charnière, un ligament corné flexible et un ou deux muscles > par exemple chez les coques, moules, palourdes, pétoncles, huîtres, couteaux, coquilles Saint-Jacques...

- sur des sols calcaires

- matière naturelle qui compose la carapace des insectes (se prononce [ki.tin])

- moyenne des conditions météorologiques sur une longue période (30 ans)

- phénomène physique à l’origine d’échange de chaleur via un fluide

- montées soudaines du niveau d'eau dans un cours d'eau

- qualifie un organisme aquicole vivant et se reproduisant en eau douce

- petites particules circulaires et minces qui ornent la surface supérieure du corps

- Arrêt du remplissage du grain de blé lors de sa phase de maturation à cause de trop grandes chaleurs (canicule). Cela a pour effet de diminuer le poids du grain et donc le rendement.

- étude scientifique du comportement animal principalement en milieu naturel

- niveler, lisser

- les ailes dures qui recouvrent l’abdomen d'insectes comme les coléoptères

- obstruction du lit d'un cours d'eau

- période où le niveau d'eau d'un cours d'eau est le plus bas

- accumulation excessive de nutriments au sein d'un écosystème aquatique.

- le cumul des expositions à des facteurs environnementaux (c'est-à-dire non génétiques) que subit un organisme, de sa conception à sa fin de vie, en passant par le développement in utero, complétant l'effet du génome

- épanchements de liquide organique

- types différents d'écoulement présents dans un cours d'eau (rapides, plats, radiers, mouilles)

- action de couper et enlever les plantes aquatiques des rivières ou des étangs

- Cours d'eau se jetant directement dans la mer, quelle que soit son importance

- Phénomène artificiel de morcellement de l'espace (définition de l'Insee)

- période de reproduction des poissons

- lieux aquatiques où se reproduisent les poissons et les amphibiens et par extension les mollusques et les crustacés - l'endroit où les femelles déposent leurs œufs

- une zone de gagnage est un endroit utilisé par des animaux sauvages pour se nourrir

- Qui concerne la répartition selon leur diamètre, des particules des roches, sables, et graviers.

- Le Groupement d’intérêt scientifique (GIS) sur le sol, regroupant les ministères de l’agriculture et de l’environnement, l’OFB, l’INRAE, l’IGN, le BRGM, l’ADEME et l’IRD a pour mission de compiler et traiter les informations sur les sols relative à leur inventaire, leur conservation, leur analyse et leur qualité.

- Plante qui vit dans la vase mais dont les feuilles sont au-dessus de la ligne de flottaison : l'appareil végétatif et reproducteur est totalement aérien.

- qui possède les organes reproducteurs des deux sexes

- mouvement, distribution et qualité de l'eau

- L’hydromorphologie c’est l’étude de la morphologie des cours d'eau (nature du sol, débit, pente, granulométrie du fond, etc.) des cours d’eau, fleuves et rivières, et notamment l’évolution des profils en long et en travers et du tracé planimétrique. <br />L’hydromorphologie c’est aussi l’étude des caractéristiques physiques naturelles des rivières et de leurs annexes hydrauliques (les variations de profondeur, de courant, la structure et la politique d’entretien et d’aménagement de ces rivières et fleuves).

- Plante semi-aquatique qui nécessite d'avoir les racines mouillées. Elle a un absolu besoin de vivre dans l'eau et non seulement en milieu humide.

- Plante issue de lieux humides et parfois temporairement inondés. Elle peut vivre en milieu terrestre.

- à propos d'un flux, qui se dirige vers un système avec lequel il va interagir

- Espèce qui est liée très fortement à cet organisme ou ce milieu et qui peut difficilement vivre sans celui-ci

- rayonnements électromagnétiques d’une longueur d’onde supérieure à celle de la lumière, ne leur permettant pas d’être visibles.

- qui sont faites de bois ou qui ressemblent à du bois

- qui mangent la lignine, principal composant du bois avec la cellulose et l'hémicellulose

- feuilles mortes, aiguilles, branches, fruits, mousses que composent les premiers centimètres sur le sol

- variations artificielles du niveau d'eau d'un plan d'eau, d'une voie navigable ou d'une retenue exploitée

- le temps qu'il fait à un instant et à un endroit donnés

- Urbanisation dispersée (habitat individuel, bâtiments agricoles, etc.) dans des espaces demeurés naturels, agricoles ou forestiers.

- Petite protubérance en forme de boule au niveau des racines des plantes, développée sous l'action d'une symbiose entre la plante et des bactéries fixatrices d'azote. Les racines des légumineuses (pois, fèves, trèfles) en sont garnies.

- Petites protubérances en forme de boules au niveau des racines des plantes, développées sous l'action d'une symbiose entre la plante et des bactéries fixatrices d'azote. Les racines des légumineuses (pois, fèves, trèfles) en sont garnies.

- seuils, radiers de pont, passages busés, barrages, etc. qui sont de nature à altérer la migration des espèces aquatiques, ainsi que la diversité et la qualité des habitats naturels disponibles (définition de l'Insee)

- Plus vaste écozone du globe terrestre, elle regroupe l’Europe, l’Asie du nord, l’Afrique du nord et une petite partie du Moyen-Orient.

- relatifs aux marais

- Un peuplement forestier se caractérise par un mode de renouvellement des arbres (régénération naturelle ou artificielle), par un régime (futaie, taillis, taillis sous futaie), par la structure (âge des arbres) et par la répartition des différentes essences d’arbres.

- Étude de l'évolution des phénomènes cycliques de la vie des plantes (germination, floraison...) et des animaux (migration, hibernation...) en fonction des variations climatiques.

- durée quotidienne de la lumière du jour

- Processus par lequel les plantes fabriquent des sucres et de l'oxygène à partir de la lumière et du CO2

- végétaux communément appelés roseaux, genre de plantes herbacées de la famille des Poaceae

- Un protocole expérimental désigne l'ensemble des étapes et des règles à respecter pour mener une expérience scientifique.

- Action qui consiste à remettre le cours d’eau dans une configuration plus naturelle, en recréant ses anciens méandres ou en créant un nouveau tracé avec des profils variés

- Linéaire d'arbres en bordures de cours d'eau

- Combinaison de la probabilité d’une inondation et des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées à une inondation.

- Cours d’eau moyennement important, alimenté en eau par d’autres cours d’eau (affluents) et confluant avec un cours d’eau de plus grande importance

- Petit cours d'eau peu profond, au débit modéré

- se dit d'un organisme qui réalise tout ou une partie de son cycle de vie dans le bois en décomposition, ou des produits de cette décomposition.

- se dit d'organismes qui réalisent tout ou une partie de leur cycle de vie dans le bois en décomposition, ou des produits de cette décomposition.

- processus selon lequel des particules de matières se déposent en couches

- ensemble de particules en suspension dans l'eau, l'atmosphère ou la glace, qui a finit par se déposer sous l'effet de la pesanteur souvent en couches ou strates successives

- groupes d'espèces

- méthodes limitant le travail du sol

- micro-formes en buttes ou en mottes plus ou moins arrondies, de 40 centimètres à plus d'un mètre de haut

- trouble, mêlé de particules en suspension rendant la matière opaque

- Capacité d'une entreprise à générer de la richesse par son cycle de production

- millième de millimètre

L'artificialisation et la consommation d'espaces, deux notions complexes

Les sols peuvent être définis selon l'usage ou l'occupation qui en est fait. Deux grands types se distinguent alors : les espaces naturels, agricoles, forestiers (dits ENAF) et les espaces artificialisés.

La consommation d'espaces correspond au changement d'usage ou d'occupation des ENAF passant à des espaces urbanisés ou construits. C'est un indicateur de la pression des activités humaines sur les écosystèmes, qui permet de quantifier les phénomènes d'étalement urbain et de mitage.

Cependant la notion de "changement d'usage" est complexe, et les données pour suivre ces changements sont encore imparfaites. Le changement d'usage des sols NAF en espaces urbanisés concerne les constructions suivantes :

- infrastructures de transports,

- lotissements et pavillons individuels,

- immeubles d'habitations et de bureaux,

- décharges et chantiers,

- zones industrielles ou commerciales et parkings,

- zones d'activités (artisanat, secteur tertiaire, secteur énergétique...)

- équipements sportifs ou de loisirs,

- espaces verts

- ...

La loi Climat et résilience de 2021 apporte deux définitions officielles sur la consommation et l'artificialisation :

La consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (espaces NAF) est entendue comme « la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné »

L'artificialisation des sols est l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage

Le décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 est relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols. Il définit, selon les types d’espaces, leur classement en artificialisé ou non artificialisé. Un tableau récapitulatif est présent en annexe du décret.

Le suivi de la consommation des ENAF est réalisé par l'exploitation des fichiers fonciers à l'échelle communale, fournis par l'Observatoire national de l'artificialisation. Ils indiquent le changement d'état, ou la consommation, d'un espace NAF à un espace urbanisé, soit par création, soit par extension de l'existant (cf. définition de la loi Climat et Résilience).

En 2025, entre les données fournies par l'État et celles de la cartographie nationale d'occupation des sols à grande échelle (OCSGE), il est possible de suivre l'artificialisation nette. Cela consiste à faire la différence entre les zones artificialisées telles que définies par la loi Climat et résilience, et les zones renaturées au sein d'un périmètre donné.

- Zéro artificialisation nette, guide synthétique

- Zéro artificialisation nette, Fascicule 1 : définir et observer la consommation d'ENAF et l'artificialisation des sols

- Tableau de bord du Cerema

- Visualisation des données de consommation via MonDiagArtif

Les objectifs nationaux de sobriété foncière fixés par la loi

2 objectifs se complètent dans le temps :

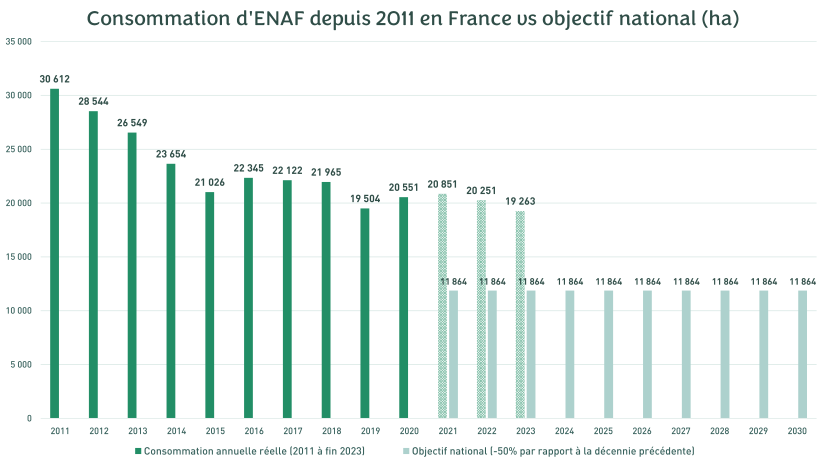

- pour la période 2021-2031, l'objectif national est de réduire la consommation d'ENAF de moitié, par rapport à la décennie précédente (2011-2020). Autrement dit, viser une sobriété foncière durant cette période pour diminuer le changement d'usage des sols.

- pour la période 2031-2050, l'objectif national est de réduire l'artificialisation pour atteindre le zéro artificialisation nette d'ici 2050. C'est-à-dire viser à préserver les sols en suivant leur couverture (est-ce végétalisé ou non ?), et s'assurer de la non-altération de leurs fonctions écologiques. En cas de nouvelles constructions qui altéreraient les sols, une même surface devra être renaturée, pour que le bilan surfacique soit neutre.

Ainsi en France, de 2011 à 2021, 24 000 ha d'ENAF ont été consommés en moyenne par année (243 136 ha au total), et pour 60 % des cas, dans des zones où le marché immobilier est détendu (c'est-à-dire des zones où il est peu difficile de trouver un logement). La consommation projetée pour la décennie 2021-2031 est donc de 12 000 ha par an en moyenne pour respecter l'objectif national intermédiaire de -50 % de consommation d'ENAF d'ici à 2031, avant d'atteindre le zéro artificialisation nette des sols en 2050.

Impacts associés

Effondrement de la biodiversité

La consommation des espaces se fait au détriment des milieux naturels, agricoles ou forestiers initialement présents. Lorsque ces milieux ne sont pas totalement détruits par l'artificialisation, ils sont fragmentés par des obstacles (routes, voies ferrés) qui entravent ou empêchent la libre circulation des espèces. De plus ces zones urbanisées sont généralement associées à des éclairages et donc à une pollution lumineuse augmentée, de même qu'une qualité de l'air et de l'eau réduite.

Les milieux naturels, agricoles ou forestiers fonctionnels, c'est-à-dire en bonne santé écologique, nous rendent des services inestimables. Les détruire entraîne des conséquences en cascade qui viennent impacter notre qualité de vie.

Pour en savoir plus

Contribution au réchauffement climatique

Les milieux naturels, agricoles et forestiers aident à lutter contre le changement climatique. 60% du CO2 anthropique est actuellement absorbé par les puits de carbone que sont les océans, les végétaux et les sols. Ainsi le changement d'usage des terres supprime ou réduit cette capacité à stocker, absorber ou dissoudre le CO2, contribuant ainsi à l'élévation des températures et au développement des îlots de chaleur urbain.

De plus, l'expansion des territoires urbanisés conduit généralement à l'espacement entre les zones d'habitats, de travail et de commerces. Cela engendre une plus grande circulation et donc des sources d'émissions de pollution plus importantes.

Aggravation des phénomènes d'inondation

Des sols fonctionnels ont un pouvoir de rétention et d'infiltration de l'eau. Leur imperméabilisation amplifie le ruissellement de l'eau et sa non-infiltration, entrainant un risque d'inondation supplémentaire.

Le ruissellement entraîne un transfert de sédiments chargés de matières en suspension et de contaminants (hydrocarbures, métaux lourds, engrais chimiques et produits phytosanitaires) et accumule leur concentration en aval, vers les rivières. Les milieux aquatiques ne sont plus aptes à épurer l'eau trop chargée, contribuant à leur comblement et à la dégradation de leur qualité. Cela amène notamment à traiter plus durement l'eau pour la rendre potable (pour un coût supplémentaire au robinet).

La non-infiltration des eaux en surface diminue la recharge des nappes phréatiques, réduisant la quantité d'eau potable "propre" disponible (les eaux souterraines, filtrées par les sols et racines des végétaux, nécessitent un traitement moins lourd en station). Elle amène aussi à une saturation et un débordement du réseau urbain d'eaux pluviales lors de fortes précipitations, pouvant causer des inondations plus en aval.

Réduction de la qualité des sols

L'amplification du phénomène de ruissellement conduit en aval à l'érosion des terrains agricoles créant des coulées d'eau boueuse qui peuvent être dramatiques. La perte des sols agricoles entraîne une perte de matière organique et donc de la fertilité des sols, induisant une perte des rendements agricoles et un déstockage de carbone rapide.

Pour en savoir plus

Situation nationale

Le Portail de l'artificialisation publie et vulgarise les chiffres à l'échelle nationale. La dernière mise à jour date de mai 2025 et les données couvrent maintenant la période du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2024.

Voici un extrait du contenu de l'analyse, à retrouver plus en détails ci-après :

- Après une diminution importante sur la période 2009-2015, puis une augmentation entre 2015 et 2016, la consommation d’espaces annuelle stagne autour de 20 000 ha/an depuis 2020 (19 263 ha en 2023).

- La consommation d’espaces est majoritairement destinée à l’habitat (66 %), et ce, sans changement depuis 2009.

- Une tendance de fond est observée sur l’amélioration de l'efficacité de la construction : la France consomme moins d'espaces par rapport aux volumes de construction, essentiellement pour le secteur de l'activité, moins en ce qui concerne l'habitat.

- Le phénomène est très concentré : 5 % des communes sont concernées par 37,4 % de la consommation d’espaces. Il faut toutefois rappeler que quasiment toutes les communes consomment des espaces NAF : tous les territoires sont donc concernés par la problématique. Seules 524 communes n'ont pas consommé d'espaces au cours de la période 2009-2023. Ces communes sont tant en région parisienne qu'en zones peu urbanisées et sont majoritairement sur le tiers nord-est de l'hexagone.

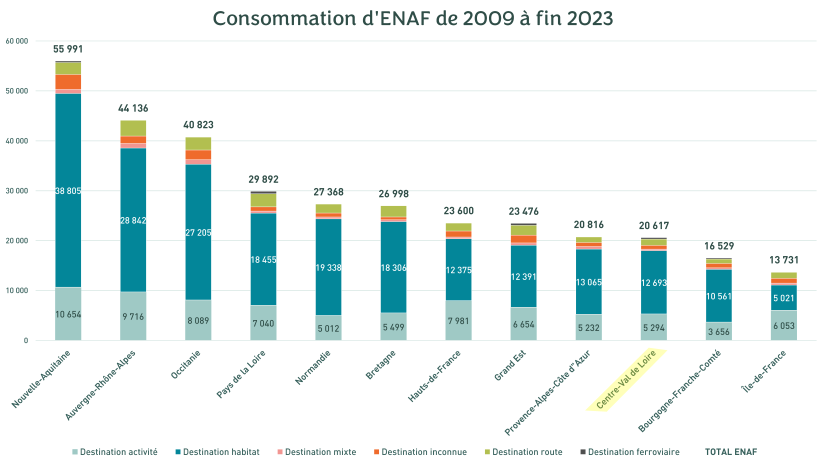

Comparaisons inter-régions

En terme de consommation de son territoire par rapport aux autres régions de France métropolitaine, le Centre-Val de Loire est, rapporté à sa surface, en 10ème position (sur 12 : la Corse est retirée de ce comparatif du fait de sa petite superficie). Le taux de consommation apparaît ainsi assez modéré (le résultat est le même en valeurs absolues).

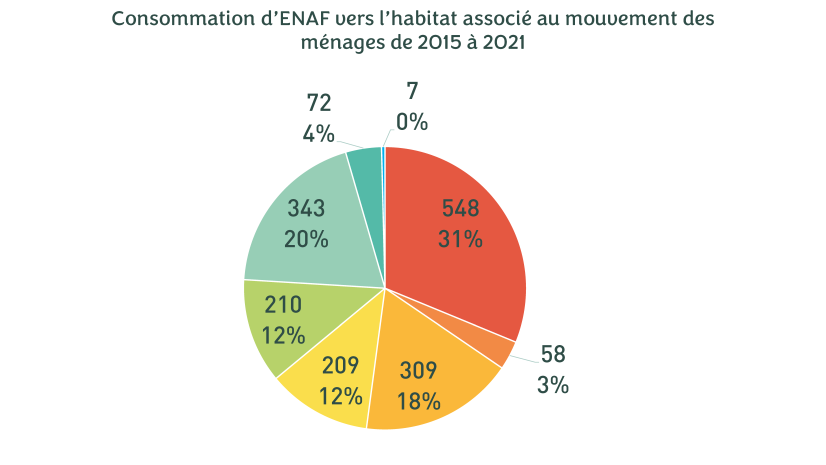

Comparée à l'arrivée de nouveaux ménages entre 2015 et 2021*, la région apparait cependant en 1ère position de consommation d'ENAF.

*La notion de ménage est ici entendue au sens statistique du terme, et désigne « l’ensemble des occupants d’un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être composé d’une seule personne » (source INSEE). La variation du nombre de ménages de fait ici entre les recensements INSEE de 2015 et 2021.

-

10 / 12

positionnement du Centre-Val de Loire

comparativement aux autres régions de l'hexagone, en terme de consommation (totale) d'ENAF de 2009 à fin 2023, rapportée aux surfaces régionales

-

10 / 12

positionnement du Centre-Val de Loire

comparativement aux autres régions de l'hexagone, en terme de consommation d'ENAF vers l'habitat de 2009 à fin 2023, en valeurs absolues

-

1 / 12

positionnement du Centre-Val de Loire

comparativement aux autres régions de l'hexagone, en terme de consommation d'ENAF vers l'habitat, de 2015 à fin 2021, rapportée aux nouveaux ménages accueillis

Zoom sur

La nécessité d'être prudents !

Ces trois représentations (chiffre brut et deux traitements) illustrent la complexité des analyses sur la consommation d'ENAF par territoire.

Un premier raisonnement consiste à rapporter les surfaces consommées aux surfaces des territoires, pour obtenir un taux de consommation. Toutefois la consommation d'espaces est une donnée dynamique, un flux. Un autre raisonnement consiste alors à la mettre en regard d'une autre donnée dynamique, telle que le mouvement des ménages. Cependant, via ce traitement, les données révèlent des tendances opposées au premier traitement.

C'est ainsi que dans le premier cas, rapporté à sa surface relativement grande par rapport à d'autres régions de l'hexagone, le Centre-Val de Loire apparait comme une région modérément consommatrice. Tandis que dans le second cas, rapporté au mouvement des ménages, le Centre-Val de Loire, caractérisé par une faible densité de population et une dynamique socio-démographique qui ralentit, apparaît fortement consommateur d'ENAF.

Cette mise en perspective montre la précaution à avoir avec ce jeu de données et les nuances à apporter à toute conclusion.

Le graphique ci-dessous exprime la consommation d’ENAF en ha par région, et la destination des aménagements réalisés, sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2023.

La consommation d'ENAF en Centre-Val de Loire

-

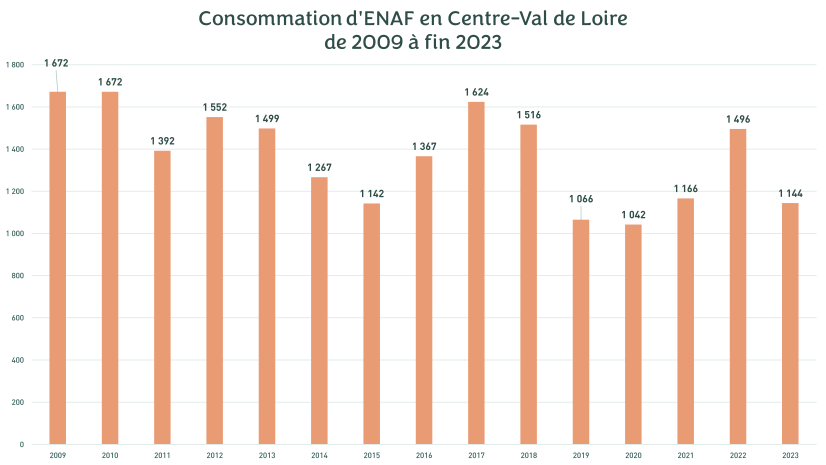

1 374 ha

d'ENAF urbanisés en moyenne par an, de 2009 à 2023 en région

-

1 144 ha

d'ENAF urbanisés en 2023 en région

soit l'équivalence de la consommation de :

-

5,3

surfaces de terrains de foot par jour de 2009 à 2023

-

4,4

surfaces de terrains de foot par jour en 2023

Surface officielle d'un terrain de foot de 7 140 m²

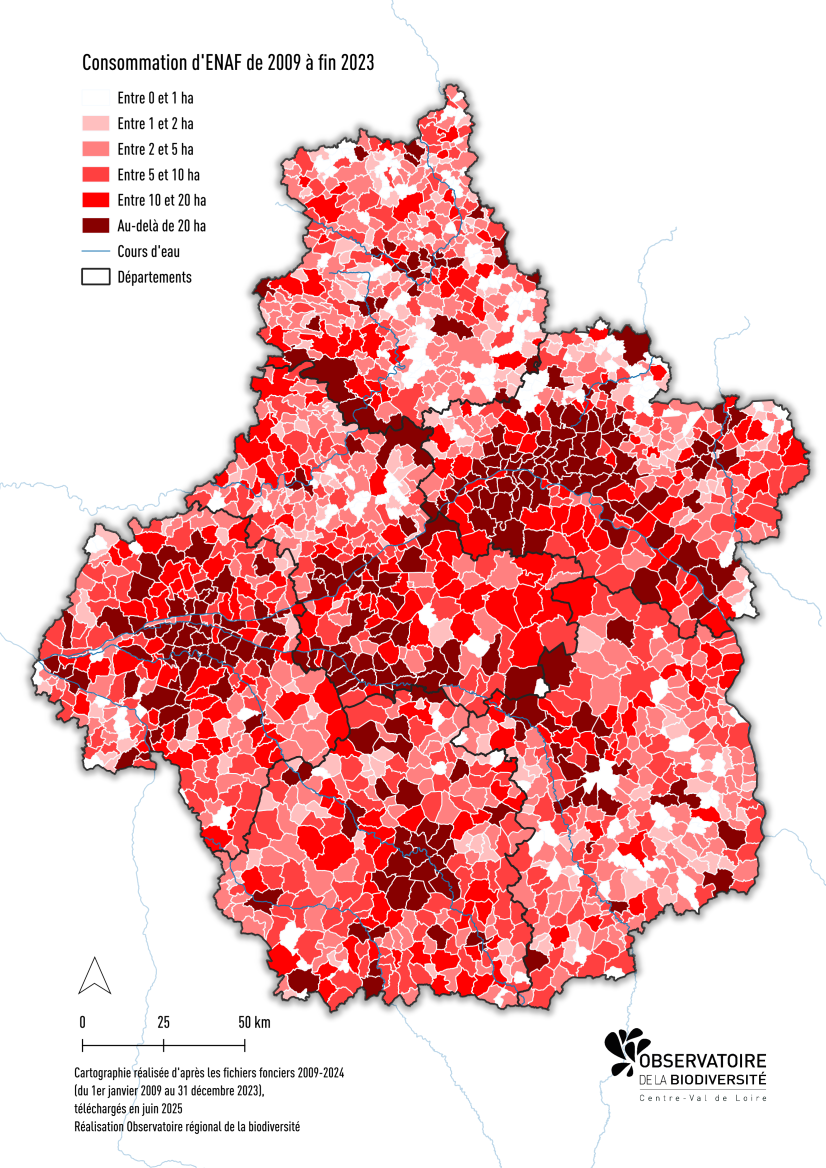

Visibles sur la carte ci-contre, quelques secteurs se démarquent en terme d’ENAF consommés : la métropole d’Orléans et ses abords, l'agglomération de Blois, la vallée du Cher de Bourges à Tours, Châteauroux et la frange sud de l’Eure-et-Loir. La majeure partie de la consommation se concentre ainsi en bordure des grandes villes.

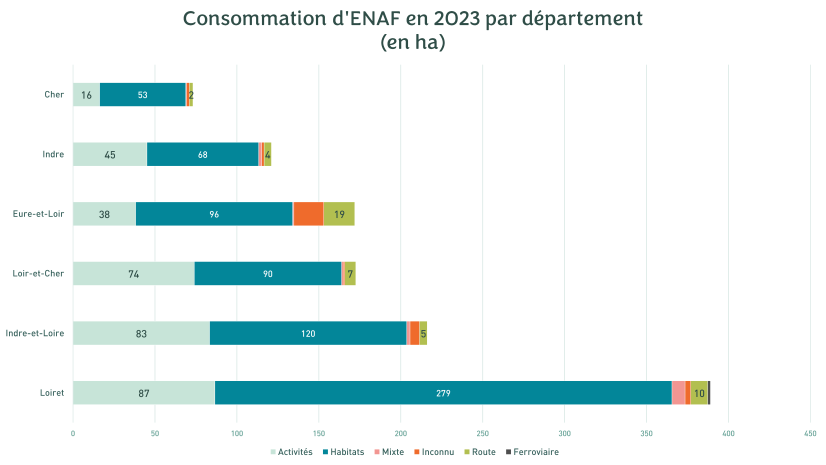

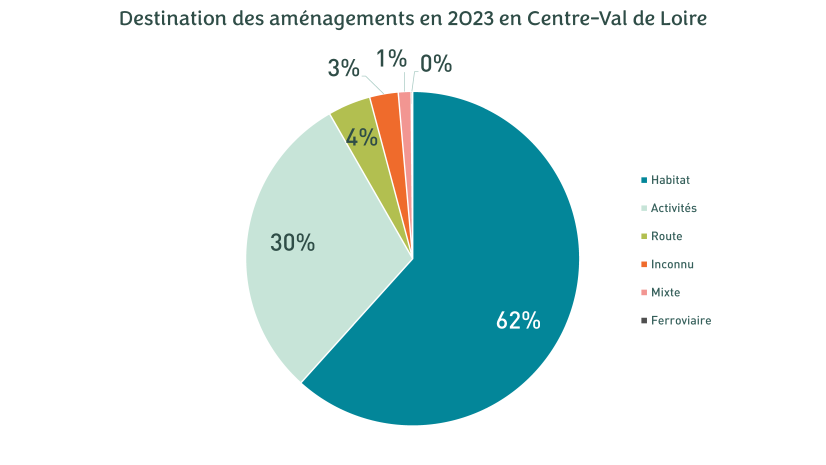

En Centre-Val de Loire, les 2/3 de l’urbanisation ont pour origine la construction d’habitat. Cette répartition est inchangée par rapport au précédent lot de données (2009-2022). Depuis ce lot, deux nouveaux usages dans les types d’aménagements ont été ajoutés, les routes et les voies ferrées. Ces nouveaux postes sont à traiter avec précaution et peuvent être sous-évalués : par exemple si un ENAF est majoritairement urbanisé, c'est l'ensemble de la parcelle qui est considéré comme tel (il n'y a pas de distinction faite sur des parties de route à l'intérieur ou en bordure de la zone urbanisée par exemple).

Un rythme changeant selon les années

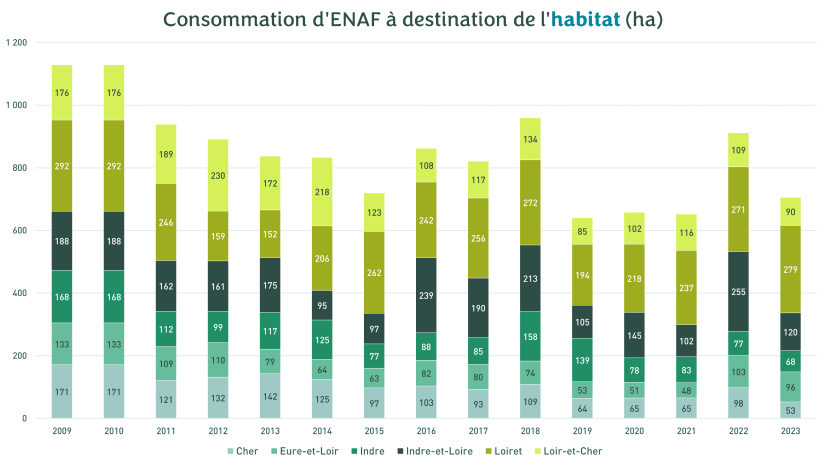

La conversion des surfaces d'ENAF en surfaces urbanisées fluctue selon les années. Sur le graphique de droite (histogramme), une baisse de la consommation d'ENAF est visible pour les années 2019 à 2021, correspondant entre autres, à l'arrêt des travaux lors de la crise sanitaire. La reprise de la consommation de 2022, semble se renverser en 2023.

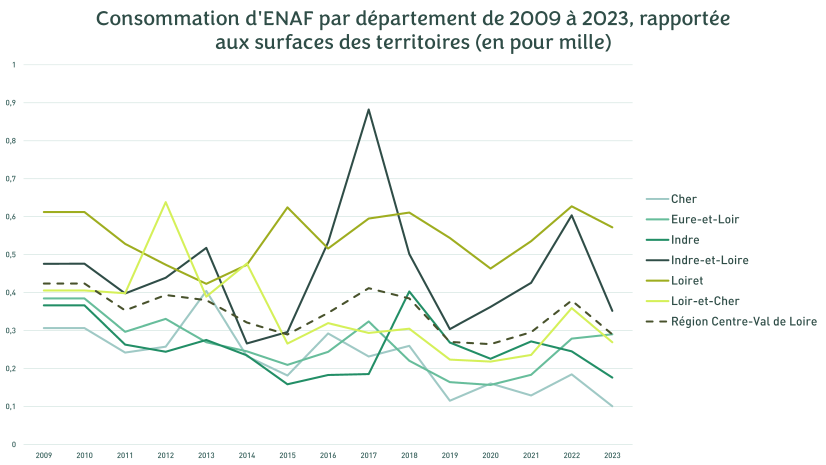

De même, la tendance varie selon les départements. Rapporter la consommation d'ENAF en surfaces urbanisées, à la surface départementale, permet d’identifier les taux d’évolution annuelle de l’urbanisation (graphique en courbes ci-contre). Chaque département ayant des profils différents, il est normal de trouver des dynamiques différentes. Pour analyser finement les résultats, il faudrait ainsi prendre en compte les politiques départementales, les grands aménagements... Par exemple, pour l'Indre-et-Loire, le pic observé en 2017, est lié à la réalisation du tronçon de la LGV Tours-Bordeaux (voie ferroviaire).

Il est aussi intéressant de comparer les départements, pour l'année 2023 (graphique ci-contre). Le Loiret ressort nettement, avec 3/4 de ses aménagements destinés à l’habitat, suivi par l'Indre-et-Loire qui a une même dynamique. L'Eure-et-Loir est également le seul département dont la consommation d'ENAF augmente en 2023, poursuivant sa lancée de 2022.

L'habitat, principal but de l'urbanisation

62 % des aménagements en région ont pour but la construction d'habitat (65 % à l'échelle nationale). C'est ainsi 706 hectares qui ont connu un changement d'état de naturel, agricole ou forestier, vers un état urbanisé pour des logements en 2023 à l'échelle régionale.

Le département du Loiret connaît le plus fort changement d'usage des espaces NAF à destination des logements avec plus de 240 hectares convertis en habitat chaque année en moyenne (279 ha en 2023). Le département d'Indre-et-Loire suit avec 162 hectares consommés pour l'habitat chaque année en moyenne (120 ha en 2023), puis le Loir-et-Cher avec 143 hectares en moyenne depuis 2009 (90 ha en 2023).

La consommation d'espaces et l'arrivée de nouveaux ménages

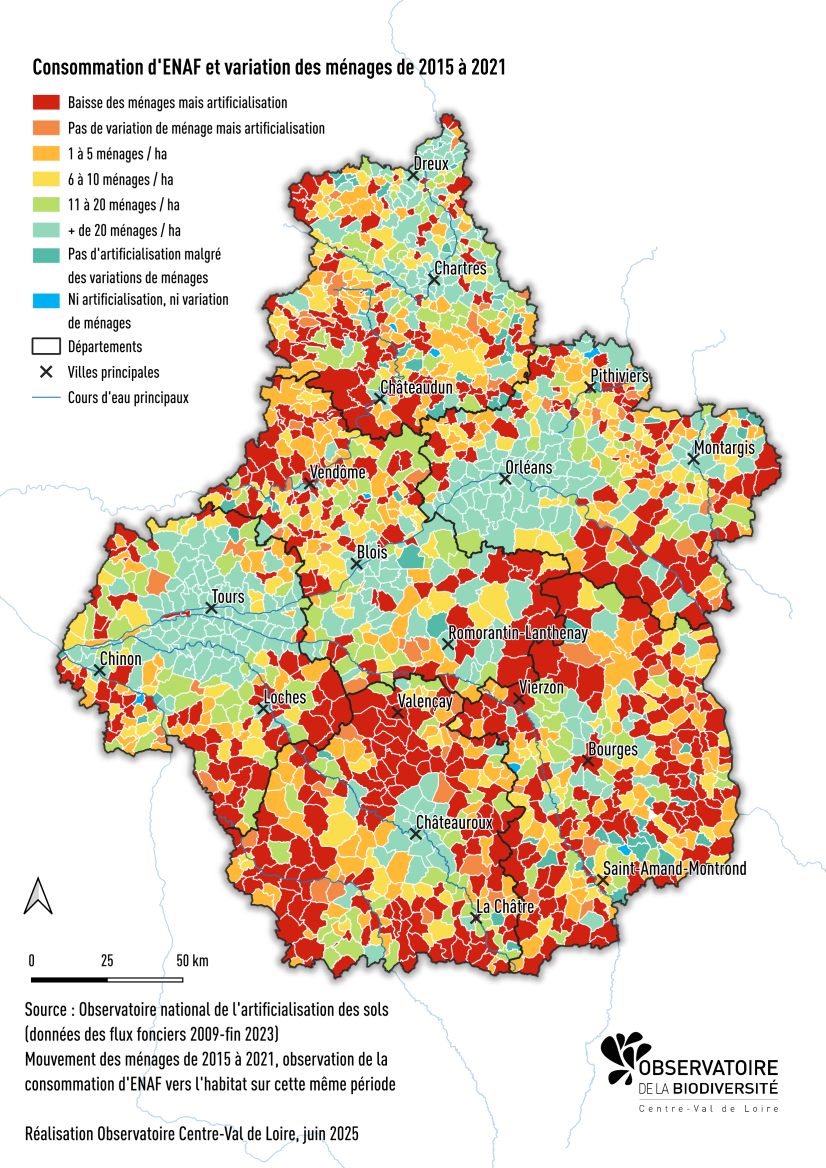

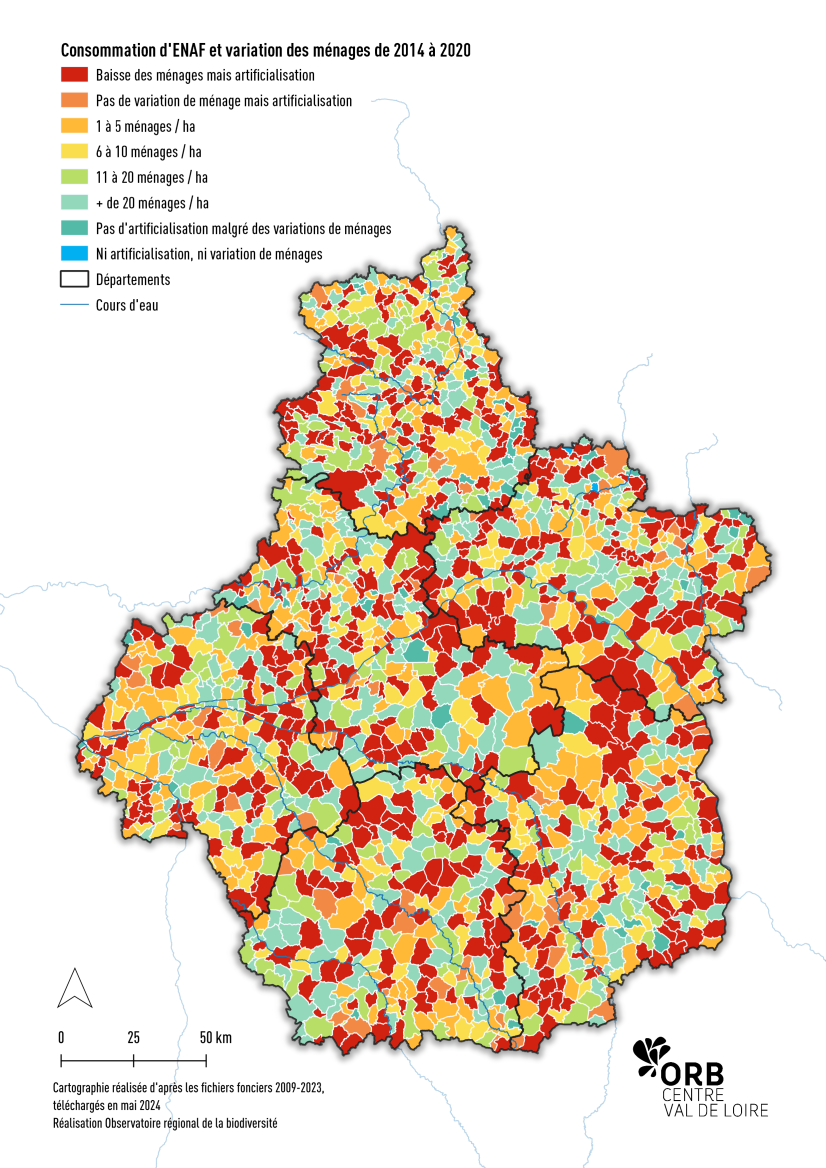

L’augmentation du nombre de ménages dans une commune peut induire de nouvelles constructions (au même titre qu'elle peut induire de la réhabilitation de logements vacants ou de la construction dans un espace déjà urbain). Le résultat est visible sur la carte ci-dessous.

Le terme de ménage est toujours utilisé ici au sens statistique de l'INSEE et ne reflète pas la dynamique de population d'un territoire. Si deux personnes cessent de partager le même logement mais se relogent séparément dans la même commune, le nombre d'habitants de ladite commune est constant, mais son nombre de ménage augmente.

Ainsi, à population constante ou en baisse, le nombre de ménages peut augmenter ou être constant sous l’effet d’évolutions structurelles (ex. vieillissement et veuvage), ou d’évolutions des modes de vie (ex. divorces, recompositions familiales). Lorsque le nombre de ménage augmente, cela peut donc signifier que la taille des ménages diminue suite aux changements pré-cités (plus de célibataires, de famille monoparentales...), ce qui génère des besoins en logements, potentiellement plus petits, mais pas tant que cela vu les attentes sociétales (ex. avoir une pièce pour le télétravail, avoir un extérieur...).

Une consommation économe selon les communes

En légende de carte ci-dessous, le gradient de couleur illustre la consommation économe d'ENAF à destination de l'habitat.

Le mouvement des ménages est renseigné par les recensements INSEE de 2015 à 2021, et est mis en regard de la consommation d'ENAF vers l'habitat sur la même période. Le précédent recensement INSEE valait sur la période 2014-2020. Les données peuvent être revues entre chaque mise à jour, aussi même si les périodes se chevauchent, il existe une "correction" des données précédemment fournies. La différence est notable entre le lot disponible actuellement et le précédent. Aussi, dans un souci de transparence, les 2 sont affichés pour bien noter la correction apportée.

- 31 % des communes ont une consommation d'ENAF alors même que la commune enregistre une diminution du nombre de ménages de son territoire (en rouge sur la carte) sur la période 2015-2021.

- On note une concentration des communes ayant urbanisé vers l'habitat, pour une variation de + 20 ménages par ha, autour des grandes villes de Tours, Orléans, Blois, Chartres et Châteauroux. La différence est notable par rapport au précédent lot (2014-2020). Sur 2015-2021, 32 % des communes ont ainsi une consommation économe.

- 4 % des communes ne consomment pas d'ENAF vers l'habitat (en vert-bleu sur la carte) et parviennent, alors même que le nombre de ménage augmente, à ne pas consommer plus d'ENAF (soit via de la réhabilitation de logement, ou via une meilleure densification par exemple). 79 communes n'ont pas consommé d'ENAF malgré des variation positives des ménages allant, pour certaines, jusqu'à +30 ménages par ha sur le territoire communal.

-

31 %

ont eu une consommation d'ENAF à destination de l'habitat malgré une baisse des ménages

-

32 %

des communes ont une consommation économe (couleurs vert et bleu turquoise)

-

4 %

n'ont pas consommé d'ENAF à destination de l'habitat malgré une variation des ménages

L'emploi et la population, générateurs d'urbanisation

Une autre variable possible en dehors du flux de ménages est l’emploi. La création de nouvelles activités professionnelles peut engendrer le besoin d’infrastructures routières, de zones d’activités et/ou de zones commerciales, entraînant une consommation des espaces concernés. Cependant, l’analyse des flux d’emplois sur cette même période montre une faible variation : seules 1/3 des communes du Centre-Val de Loire enregistrent un gain de 1 à plus de 100 emplois entre 2015 et 2021 (71 % des communes ont perdu entre 0 et 100 emplois durant ces 5 années).

Le suivi de la population peut également renseigner sur les causes de la consommation d'ENAF. Toutefois, la dynamique de population semble relativement faible voire en diminution, car 65 % des communes en région relèvent une baisse de 0 à 100 habitants de 2015 à 2021.

Enjeux & perspectives

2023 marque une baisse de la consommation d'ENAF de -23 % par rapport à l'année précédente (qui témoignait à l'inverse d'une forte consommation). Au regard de l'arrivée de nouveaux ménages, le Centre-Val de Loire est la région la plus consommatrice d'ENAF mais si 31 % des communes consomment des ENAF vers l'habitat sans variation de ménages, la même proportion a une consommation économe.

Toutefois, l’analyse des données à l’échelle nationale permet d’indiquer que la diminution de la consommation, prévue par la loi « Climat et résilience » n’est pas encore amorcée.

La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 a fixé un double objectif national : diviser par deux le rythme de consommation d'ENAF entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente (de 250 000 à 125 000 hectares en France) et atteindre d’ici à 2050 zéro artificialisation nette, c’est-à-dire au moins autant de surfaces renaturées que de surfaces artificialisées.

En Centre-Val de Loire :

Les schémas régionaux doivent intégrer et territorialiser l'objectif national d’ici novembre 2024.

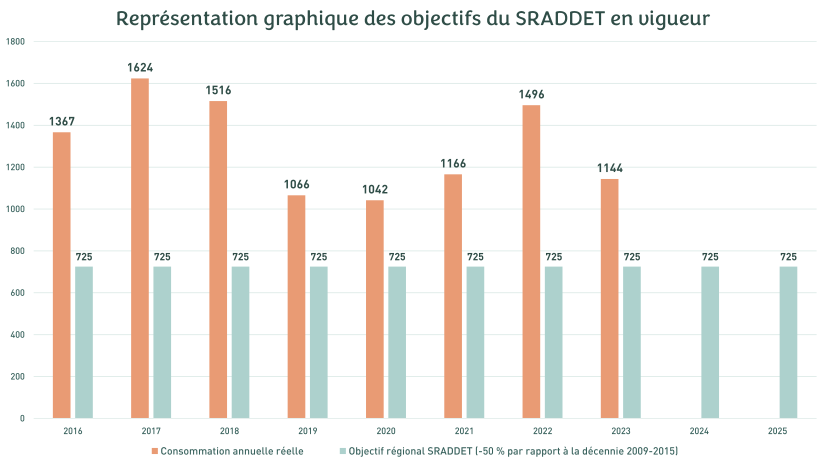

En Centre-Val de Loire, le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) en vigueur vise une division par deux de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers en 2025.

Selon les données des fichiers fonciers retraités par le Cerema, environ 1 450 hectares naturels, agricoles et forestiers ont été urbanisés en moyenne chaque année entre 2009 et 2015 (période de référence).

Pour tenir la trajectoire de réduction de 50 % du SRADDET en vigueur, il s’agit donc entre 2016 et 2025, d’avoisiner une consommation d’espaces annuelle moyenne de 725 hectares. Or,

- Toujours d'après le Cerema, environ 1 300 hectares naturels, agricoles et forestiers ont été urbanisés en moyenne chaque année entre 2016 et 2023, soit une baisse de 11 %, mais un dépassement moyen d'environ 575 hectares chaque année par rapport à la trajectoire du SRADDET en vigueur.

- En raisonnant en cumul et non en moyenne annuelle, le Centre-Val de Loire a urbanisé en 5,5 ans (entre janvier 2016 et mi-2021) les capacités d’urbanisation que le SRADDET projetait pour 10 ans.

En bref :

-

1 450 ha

consommés en moyenne par an de 2009 à 2015*

*période de référence

-

725 ha

pouvant être consommés en moyenne, par an, de 2015 à 2025*

-

1 300 ha

consommés réellement en moyenne, par an, de 2016 à 2023*

La réforme de la loi Zéro artificialisation nette du 20 juillet 2023, publiée le 21 juillet 2023, vient accompagner davantage les élu·e·s à atteindre ces différents objectifs.

Ainsi, au vu des objectifs cités, le traitement des données des années futures sera déterminant pour illustrer la baisse initiée par les collectivités.

Zoom sur

Limites d'utilisation des données présentées

L’Observatoire national de l’artificialisation des sols s’appuie sur les fichiers fonciers, c’est-à-dire les fichiers déclaratifs d’occupation des parcelles issus de la taxe foncière. Il s’agit d’une donnée annuelle homogène et fine (maille parcellaire, voire intra-parcellaire). Toutefois, les espaces non cadastrés ne sont pas pris en compte (mais leur surface reste minime). De plus l’usage est binaire : soit les sols sont artificialisés, soit non. Enfin, les bâtiments appartenant à un organisme public ne sont pas pris en compte puisque exonérés de taxe foncière, de même que bâtiments exonérés de taxe foncière appartenant à propriétaires privés, ce qui constitue un biais.

Les données de l’occupation du sol à grande échelle (OCSGE) vont permettre d’affiner l’usage des terres (notamment d’intégrer les réseaux de transports qui contribuent à l’artificialisation des sols). Le développement d'un indicateur utilisant cette ressource est prévu.

- Sources des données : données statistiques > Observatoire national de l’artificialisation des sols (ONA), fichiers fonciers de 2009 à 2023 inclus.

- Échelle de constitution : échelle communale (cartographie) et régionale (statistique).

- Mise à jour de l’indicateur : tous les ans (fréquence d’actualisation de l’ONA).

- Rédactrice : Laetitia Roger-Perrier, ARB Centre-Val de Loire

- Comité de relecture : groupe de travail de l'Observatoire*, service SCATEL de la DREAL, direction DGTD de la Région

*Le groupe de travail de l'Observatoire est constitué des 3 co-pilotes (Région, OFB et DREAL) et des 3 pôles Faune, Flore & habitats et Gestion des milieux naturels.

La consommation d'ENAF sur un territoire peut être bien pensée en y associant des zones infiltrantes et des végétaux, comme ici au parking du CoMet Orléans ©L. Roger-Perrier

Liens utiles

- Loi climat et résilience | MTES, 2021

- Le Centre-Val de Loire reste une des régions les moins artificialisées | INSEE, 2021

- Objectif « zéro artificialisation nette » : quels leviers pour protéger les sols ?

- Objectif ZAN, est-ce réalisable sur votre territoire ?

- Objectif ZAN, guide synthétique de la réforme

- La démarche ZAN | OFB

À consulter

-

Récap' d'indicateur : consommation d'ENAF

pdf - 192,41 ko

-

BIODIV’2050 : Mise en œuvre de l’objectif de Zéro artificialisation nette à l’échelle des territoires | CDC Biodiversité et d'Humanité et Biodiversité

-

Guide pratique pour limiter l'artificialisation des sols

-

Présentations et vidéos - Journée d’échanges techniques - Désartificialisation : le génie écologique au service des sols et de la biodiversité

Contact

Laetitia ROGER-PERRIER

Animatrice de l'Observatoire

Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire (ARB CVL)

Vous aimerez aussi

Page

L'Observatoire

L’Observatoire régional de la biodiversité est un outil d’animation de la connaissance et un collectif d'acteurs. Il produit des informations scientifiques et techniques, synthétisées et vulgarisées, pour suivre l’évolution de l’état de la...

Acteur

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Centre-Val de Loire (DREAL)

-

Retour sur événement

Le 19 déc .23

Enracinons l'avenir : vers une artificialisation réduite et responsable | FNE CVL

FNE Centre-Val de Loire s’est emparé du sujet du Zéro Artificialisation Nette (ZAN), en novembre 2023, en organisant une formation de deux jours sur la thématique du ZAN. Ayant dû refuser des participants, la fédération a souhaité réutiliser le...

Idée d'action

Labelliser mon territoire "Villes et villages étoilés"

"Villes et villages étoilés", label national organisé par l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturnes (ANPCEN), valorise les communes et les territoires qui décident de mener des actions pour assurer une...

Page

Les causes de perte de la biodiversité

Nos modes de vie dans toutes leurs composantes impactent directement la biodiversité locale et mondiale. Différents facteurs menacent les espèces et les habitats naturels. Notre région est aussi concernée.

Acteur

Observatoire régional de la biodiversité (ORB)

Suivre la biodiversité pour assurer sa préservation

Acteur

Région Centre-Val de Loire

Chef de file en matière de protection de la biodiversité

Retour sur événement

Le 06 déc .23

Biodiversité et Artificialisation des territoires, comprendre les enjeux, changer les pratiques |PARTINAT - CESCO

En 2023, PatriNat et le CESCO ont créé une cellule commune, au sein de laquelle les chercheurs et experts partagent leurs travaux, leur expertise et construisent des perspectives de recherches communes pour comprendre comment l’artificialisation...

Dossier thématique

Climat et biodiversité

Biodiversité et climat, même combat ! Leurs crises sont liées, s'accentuent mutuellement et ont la même origine : les activités humaines. Les solutions se rejoignent également. Pour réduire les effets des changements climatiques, il faut s'appuyer...

Retour sur événement

Le 05 déc .22

Rencontre régionale "Sols, territoires et artificialisation" | DREAL CVL

La DREAL Centre-Val de Loire en partenariat avec les facultés de Géographie et de Droit, organise à l’occasion de la Journée Mondiale des Sols, une Rencontre régionale « Sols, territoires et artificialisation ». Cette rencontre régionale ambitionne...